(更新日:2012年10月2日)

動画コーナー

議員活動報告動画 「まちこわしSTOP! 子どもたちに、美しい京都のまちを」 (2012年)

京都市不登校前年比157人増~子どもたちのSOSに応えた学校の改善を~2025年9月24日京都市会文教はぐくみ委員会

文教はぐみ委員会2025年9月24日

一般質問「不登校支援について」

とがしの責任で文字起こししました。

正確な中身についてはYOUTUBEや後日公開される議事録でご確認ください。

なお、このやりとりののち、京都市議会本会議で京都市は不登校児童生徒へのアンケート調査を表明!

当事者や保護者のこの間の教育委員会への粘り強い働きかけが市政を少しずつ動かしています。

――――――

◎とがし委員

不登校支援についてお聞きをいたしますけれども、不登校っていうのは、この10年で休増してきたわけですけれども。まず視点としてはやっぱり今不登校にある状況あるいは行きしぶりであるっていう1人1人に寄り添った子供たちや保護者・親が安心できる取り組みということで1つ1つ丁寧にやらなければいけないという面と、もう1つはやっぱこれだけ不登校が増えてきているという状況の中で、今の教育のあり方を問う子供たちのSOSの声だっていうことで、正面から受け止めていく必要があるという風に思います。その意味でね、不登校34万人という風に全国で言われていますけれども、これも、それ以外の30日未満の項目も含めますとものすごい数になりますけれども、そういう状況で数の議論っていうのはちょっと場合によってはその一人ひとりを見ないっていう風に見えてしまう可能性もあるんですけど、ただやっぱりそれだけの人が増えたという状況をやっぱり深刻に受け止めて、教育のあり方そのものをどういう風にしていくのかっていうことを関係者が総力を上げて、分析をして改善をしていくっていうことが必要だと、そういう立場から質問したいと思います。市長の議案説明の際に、新規の不登校児童生徒数が30人減少したというに報告をされまして、子供支援コーディネーターを配置した学校では全体で24人減少したという報告がありました。ただちょっと詳細お聞きをいたしておりますと、30日以上不登校の状況にある児童生徒数は、全体では、前年の2023年3151人から、2024年・令和和6年度については3308人ということで157人増加しているということであります。様々な取り組みで行って、効果、改善した部分もあるという風に思いますけれども、他の今の、そうした努力も含めてですけれども、この現状についてはいかがお考えでしょうか?

◆教育相談総合センター所長

はい。不登校、全体についての、受け止め、また特に、令和6年度の数値というか人数についての受け止めということでございます。不登校、今委員おっしゃましたように、1人1人抱えてる背景違いますので、いかにその子に寄り添っていくかということも、きめ細かな対応と非常に大事だと思っております。一方で、不登校だからということでないんですけれども、明治の最初から行ってきたこの150年の中で作られてきた学校教育のあり方が今この時代に来て、ボランタリティというか、あの不確実性、将来がなかなか見通せないこの時代において、学校教育とはどうあるべきかということは、もう不登校のことによらずですね、しっかりと我々教育委員会としても考えていかなければならない課題だという風に考えてるところでございます。その中で今ご紹介ありました、不登校の数、市長の方からご説明があったことも含めてですけども、まず、不登校の毎年度の数におきましては、継続されてる方、継続して不登校になっておられる方に、学校復帰された方の分を引きまして、そこに、新たに、新規に、その年度に不登校なれた方を加えた数で算定をしているところでございまして。市長の方から報告させていただいたのはこの令和6年度に新規に、不登校になられた数というのが、令和5年度の新規に比べて、総数として減ったという中で、特に、特に中学校の方なんですけども、この子ども支援コーディネーターという、そこに専門的にかかわれる教員のOB等の人員を配置させていたところで、一定効果が見られたということをご説明させていただいたところでございます。しかしながら、継続の方も含めてですね、数としては、3000人を超える状態で高止まりをしておりますし、子供たちの数全体が減る中でも、この数がいう状況については、いわゆる在籍率についても少し特に小学校の方では上昇している傾向もございますので、我々としては引き続き、これまでの取り組みに加えて、さらにどういったことができるのかしっかりと考えていかなければならないという風に受け止めているというところでございます。

◎とがし委員

不校の子供たちは、決して怠けていたりとか、弱さがあるだとか、親のせいだっていうことではなくて、やっぱりそれぞれ様々な事情があって、その社会、学校や社会の中で違和感抱えて、いろんな形でをつきながら、我慢に我慢重ねて、頑張って学校行ってたけれども、もう行けなくなったということで、そういう形で心が折れているといというケースも非常にありますので、学校に復帰することが全てではないという風にも思いますし、同時にこれしっかり休んで休息するってことも極めて重要なことだという風に思いますから、その点ではこう長期化している方についてもそうした子供1人1人にふさしい受け皿が必要であるという風に思いますので、その点では校内サポートルームやあるいは、地域に様々ある居場所を振スクールなどの、えっと、支援っていうのもあるいはその新たな受け皿っていうのもしっかりと教育委員会あるいは民間と協力して確保していただきたい。これは要望しておきます。の上であの子供支援コーディネーターが11学区(正しくは17学区)でしたっけ、27人配置をされていてそれぞれの中学校の周辺のいくつかの小学校にも出向いて、支援されてるという風にお伺いをいたしております。64の中学校区ありますから全体カバーできてないっていうのは非常に残念なんですけれども、そこら辺は、あの人数的にももっと充足していただきたいという風に思いますから、この点での教育委員会の認識はどうか。あとは、この子供支援コーディネーターっていうのがいう方がその子供たちにとっては、どういう存在として、認知されているのか、ちょっとその辺も含めてですねそれぞれのあの拠点となる中学校や訪問先での小学校でのどんな、取り組み子供たちと過ごされているかとか、先生方と連携されているかっていうことについて、ご説明いただけたらと思います。

◆教育相談総合センター所長

まずあの不登校の実態について少しあの先ほどの答の続きも含めて触れさせていただきたいんですけれども、一言で不登校、規定としては、年30日以上休みになられて休まれる場合を不登校と呼んでおりますけども、これも、年30日から70日未満、大体週に1日から2日という場合も要は週の半分以上学校に来れてるけれども、何日か来れないという子供さんもられば、190日以上というか、ほとんど来れない方もある。非常にこれはあの幅がある。一言、不登校という申し上げても、子供の様子も幅があることかと思いますし、そういった条件に応じて、どうそれぞれの段階で教員になり、また周りの大人の方保護者の方も含めてですけども関わっていくのかということが大切かと思いますし、今現状としては、委員おっしゃりました、無理に、学校行かなくてもいいよ。休むことも大事だよという考え方も認知が広まってきていると思いますけれども、ただ、それが長引きますとやはりなかなか次学校に足が向かないということもありますので、それぞれの状態をどう見ていくのかっていうことが非常に難しいと思いますし、それにおいてはやっぱりご家庭での考え方もあると思いますので、そうしたところなかなか学校だけで解決できる問題ではないという風に認識も立っておりますし、2度についてもしっかりと取り組んでいきたいという風に思っております。その上で、この子供支援コーディネーターですけれども、ご紹介いただきました。今17の中学校ブロックで、小中学校合わせで56に配置をしております。基本的には中学校単位ですので、中学校をメインとしながら、校区の小学校を回るということで、大体、2校ぐらいに1人ぐらいの割合で配置をして動いているというような形になっておりまして、教育関係、この子ども支援コーディネーターではなくて、特別支援が必要な子供へのサポート的なスタッフでありますとか、いろんな角度でいろんな人員の方に学校教育に入っていただきたいということで、

財政当局にも要求をしているところでございますので、今、ここだけはなかなか拡充ということには言ってないわけですけども、今回令和6年度の部分で少し、そうした効果的な、いわゆる、エビデンス的なところも見えたかなという風に思いますので、我々としては、こうした人員との充足についてもまた財政当局の方にしっかりと要望していきたいという風に思っております。長くなりますが、その上で、子供たちからの見立て、また、開始して歴が浅いですので、これもしっかりとした知見が積み重っているわけではないんですけれども、特に中学校って言いますと、教員いわゆる教科担任の教員ではない、また保護者でもない立場の第3者ということで、子供たちが色々相談がしやすかったりとか、ですね、今以外の立場で家庭訪問を言っていただく場合もあるんですけども、保護者にとってもそういう色々話がしやすいということがありますし、専属でそういった子供に関われるということで、子供へのきめ細かなケアもできるという風に、そういったところが、効果として現られてるのかなと思っておりますし、子供ともそういう安心感、周りからそういう大人がいるということの安心感に繋がっている分があるんではないかなという風に、ま、今見立てているところでございます。以上でございます。

◎とがし委員

子供に寄り添って支援していく上では、もう本当に非常に大事なのがやっぱりそういう話を聞いてくれるというね、子供、保護者もですけれども、話を聞いてくれるだけで随分保護者は救われるという部分があると思います。本当に、懐になると、日常生活も一変してしまうっていうこともありますけれども、何よりちょっとあの、自分たち自身も経験してきたことがないような状況にあるっていう中で、ま、他の子供が通っているに自分の子供が通っていないということに対する焦りとかもあります。これに対してやっぱりそれを受け止めて、聞いてくれるだけでも随分違うなという風に思いますし、同時に、この支援継続的にできるっていうのは非常に重要だと思ってまして、ま、今ちょっと、ま、会計年度任用職員っていう形で募集されているというに思いますけれども、やはりその子供にとってやっぱり馴染んだ先生が続けていただくっていうのは1番ありがたいし、保護者としても非常にやりやすい。先生が他人の先生変わるたびに1から全部説明するっていうのが、繰り返されるわけなんですけど、それ自身もかなり疲弊をするという面がありまして、その誰か、見れるっていう状況、子供支援コーディネーターなんかもできるようにできいただけたらなと思いますし、学校でもちょっと職員配置の移動とか色々事情あるにしてもいきなり先生が全部変わるようなことだけはないようにして、ちょっと誰か子供の知ってる先生が残るようなことなんかも、あの、工夫ができたらという風に思います。と、そういうことなんですけれどもその点でですね、あの、これ今ちょっと子供支援コーディネーターなんかも知見ちょっと今、あの、蓄積し始めてところですけれども、拡充に向けて財政局に働いかけていただいておる、いただいてるということでありまして、大変心強いご答弁いただいたんですけれども、今もあのお話ありましたように、不登校というも、そだれ統合も含めて本当にあの幅広い広くこう様々なケースっていうのがありますけども、ま、それぞれに応じたあの寄り添った対応っていうのが必要であろうなという風に思っておもいます。ただやっぱり同時に今あるその学校のあり方そのものも問われておりまして、ま、学校に合わせ、子供たちを学校に合わせるという発想から脱却をして、子供たちに合わせて学校が変わっていくべき時に来てるんではないかなという風に思います。現在、文部科学省で学習同領なども見直しがされてるという風にお伺いしておりますけれど、ちょっと京都市教育委員会としてもやっぱり現場の子供たちの要塞で現場の先生から聞く声なんかも参考にして子供たちが、学校に安心して変えるような学校作りということについても是非取り組んでいただきたいですけど、最後にその点だけりたいと思います。

◆教育相談総合センター所長

不投校、ま、様々な情報があるということ、ま、私ここで答弁としては、1人1人に有り添ってということで、あの、答弁させていただいていますけど、本当に現場では本当にご苦労され、ま、ご苦労されているというか、1人との様子本当に違うと思いますし、あの、今日の先生方には大変ご苦労をいているところだと思っております。なかなかあの言葉で言うのは簡単で実態はあの難しい部分があるかなと思っていますので引き続きその部分はあのしっかりと委員会としてできることは現場にあの還元ちょっとおかしいかなあのしっかりと政策を打ちながらですねあの取り組んでいきたいという風に思っております。あの、ご承いただきまして、国の方でも今、教育学習指導の改定に向けた議論が進んでおりまして、一定の取りまとめ案、方向性の案っていうのが今、つい先日、え、9月に入って、公表されております。その中でも、教育課程の柔軟化っていうことが1つのキーワードとして出ておりますし、学校の方で、子供たち1人1人の様相ですね、例えば、特別支援が必要な子供、いわゆる通常の学級に望まない子供、馴染まない子供、それぞれに応じてどういう教育家程を組んでいくのかということが、今後の学校に求められる大きな政策の1つかなと思っております。これについてもしっかりと教育委員会としてもですね、今の指導の中で示された報酬を踏まえながら先進的にというか検討を進めていきたいという風に考えてるところでございます。以上でございます。

(更新日:2025年10月04日)

保育現場のSOSに応えよ~京都市会文教はぐくみ委員会で追及!2025年9月24日~

2025年9月24日に開催された京都市会文教はぐくみ委員会で、民間保育園で働く方々や園長先生方から出された要望をもとに、保育現場からの声を紹介し、処遇改善と配置基準のさらなる充実を求めました。

ーーーーー

2025年9月24日文教はぐくみ委員会(摘録・とがし作成)民間保育園への支援と保育士の確保対策について摘録(20250929冨樫分)

■民間保育園への支援と保育士の確保対策について(とがし豊一般質問)

とがし委員:よろしくお願いします。私から民間保育園への支援と保育士の確保対策についてお聞きをいたします。先日、左京区の保育園長の皆さん、保育士会の皆さんとの懇談を超党派の議員でさせていただきました。そこで出された声を紹介しながら民間保育園の予算措置の充実と保育士確保対策についてお聞きをしたいという風に思います。左京保育士会の皆さんが行われた31園 でのアンケートを調査には153人の方が回答されたということですが、この回答の結果を拝見させていただきまして、率直に言いまして、衝撃的な結果でした。「今後も保育士として働き続けたいかどうか」という問いに、「条件が良くなれば続けたい60.7%」「辞めたい9.3%」「転職したい6%」ということで3/4の方が働き続けることに後ろ向き、あるいは、条件の改善を訴えられている、と。本当に深刻な状況で、左京区だけではないと思うんです。京都市として、こうした民間の保育園で働く皆さんの声をどのように受け止められていますでしょうか。

幼保総合支援室長:保育士の先生方、職員の処遇に関するお尋ねかと思います。本市ではこれまでからも、市の人権補助金や市独自の条例の上乗せ基準を設けて、職員の方の負担軽減あるいは子どもの処遇の充実にこれまでから勤めてきたところでございます。おっしゃっていただいているように、先生方が、大変、人材確保が困難な中で、処遇に対しても不安を持っておられるというような声は現場の園長の先生方からも、お聞しておるところでございまして、我々もこの間、制度を見直しながら、関係団体の方からの要望等も踏まえて、あるいは各園の実情を踏まえて見直しを行ってきたところでございます。例えば昨年度につきましても、保育園の課題の解消あるいは望ましい京都らしい保育のあり方、こういったものを実践につなげる観点から、平均経験年数の上限の引き上げとか、あるいは、3歳児加配の創設とかですね、これまでから処遇改善に努めてきておるところでございますし、引き続き現場の実情については把握に努めてまいりたいと思っております。

とがし委員:今ご説明あったように、京都市として努力をしてるんだ、と。高い給与水準を維持してるんだっていうのがこれまでの説明なんですけれども、今ご紹介したのはそういう対策を行った今年度に調査された結果なんですよ。深刻に受け止めなければいけないという風に思うんです。もっと思い切った処遇改善を求める切実な声がたくさんこのアンケートには詰まっておりました。これを受け止めていただきたいと思うんですね。で、保育士確保する上でも離職対策っていうのは重要で、辞めずに続けて欲しいっていうのが非常に大事なポイントとなると思いますけれども、その離職を防ぐために最も必要な改善策は何かっていうことで、複数回答で求められておりまして、「給与の引き上げ90.8%」になっています。保育現場で働く皆さんの給与水準を引き上げる措置が、必要なんじゃないかと。離職を防ぎ新しい方にこの京都の保育現場に就職いただくためにも、さらなる処遇改善が必要だと考えますが、いかがでしょうか?

幼保総合支援室長:保育の人材の確保についてまた処遇については、全国的に今、人材不足が叫ばれる中で、国においてこれまでから令和5年度には、給費の5.2%、6年度には10.7%とこれまで給付費の向上図られてきてるところでございます。一義的にはやはり、保育士全体の処遇という観点で言いますと国において責任を持たれることであろうと思いますけども、繰り返しになりますが、我々としましては、国の処遇をさらに引き上げるために、市独自で支援を継続してきているところでございます。引き続きその点については現場の実施を把握しながら、しっかり、支援には取り組んでいきたいと思っております。

とがし委員:国が 2023年に公定価格5.2%増やして、2024年10.7% 引き上げているということで処遇改善の努力をしてるんだっていう話があったんですけど、引き続きさらなる改善が必要だっていう認識は同じだと思うし、国に求めなければいけないという風に思うんです。ただ京都市の場合には、民間保育園等人件費補助金の制度において人件費の上限設定がされていて、それを上回る園については補助金が削減されるという仕組みになってしまっておりますので、国の給付費の充実っていうのがこの人件費には直接反映しないということなっしまってまして、これが保育現場が求めている処遇改善を進めてく上での足枷(あしかせ)になってしまってるんじゃないかと。ですから、この上限そのものを引き上げるっていうことを京都市としても決断しなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけどいかがでしょうか。

幼保総合支援室長:人件費等補助金制度についてのお尋ねでございますけども、まず、そもそも人件費等補助金制度につきましては、各園で、一定の補助上限のもとで、人件費にかかる支出と収入の差額を補助する制度ということでございますので、国の給付費が、今極めての上昇している中であっては、補助金の支払いが減少するというのは、想定される状況なのかなと思っております。ただ、議員ご指摘いただきましたように実際に、人件費の給付費が上昇して人件費補助金が減って、結果として、さらに処遇を高めようとする場合に補助上限っていうものがある、ある場合には、そこに引っかかる園につきましては、やはり、議員ご指摘の通り、なかなかお支払いすることが難しいというような状況があるってことは我々も承知しております。そういった声も踏まえまして、この間の状況も踏まえまして、令和6年度においては、先ほど申し上げましたように、経験年数を20年以上に引き上げるとか、3歳児加配の創設とか、補助上限に拡充と言いますか、上昇につがるような見直し、こういったものにも取り組んできたところでございます。引き続き、各園のご要望等も踏まえながら、そういったものを、必要な対応については検討してまいりたいという風に考えております。

とがし委員:保育現場の職種ごとの上限、基準額と言いますか、上限額っていうのが、物価が上がってるにもかわらずそれがやっぱり上げられてないっていうのが問題だと思いますし、この間急激な物価上昇が起こっている中で、やっぱり賃上げっていうのが本当に差し迫った問題になってきていて、4分の3の方が改善されなければやめていくかもしれないっていう、裏返して言うと。で、逆に言うと、処遇改善すれば今こうやってこう辞めることっていうのを視野に入れてる方が「いや、やっぱり続けていこうかな」と思っていただける環境ができるんじゃないかと。で、先輩の保育士さんあるいは調理士さん、事務職員さん、様々な職種の方が希望を持って来年も再来年もいや、ずっとこの保育園に働き続けたいという風になっているようなところであったればこそ新しい方も、ここの保育園に就職したいなという風に 思っていけるという風に思うんです。その根幹をなすこの人件費等補助金制度の中心と言ってもいいというのがこの単価の設定であるという風に思いますので、この改善っていうのは本当に真剣に考えていただきたいという風に求めておきます。

とがし委員:京都市としても給与面以外の支援っていうことで、保育士さん等のこの住宅の借上げの支援だとか様々取り組まれていますけれども、またこれもですね、家賃補助制度に切り替えるだとか、もっと柔軟なものにしていくだとか。あるいは、神戸市さんなんかでは、何年目でいくらということで総額 170万円でしたかね、支援していくとか、いろんな形で、給与面以外でのサポートとかもされているので、そういった他都市の状況なんかも含めまして、本当に 総合的に保育現場でこの京都で働き続けるという環境を整えていただきたいとこと。これは要望しておきます。

とがし委員:それで職員の配置数につきましても、切実な要望が寄せられておりました。京都市では国基準に上乗せして、条例に基づく、配置を強化するということもされていますし、そこに補助金による予算措置による上乗せもしてるということで、この点では一緒に努力をしてきているところです。ただ現場からはどんな声が出されているかというと、さらに充実してほしいと。で、保育士会からの要望をちょっと見てみますと、フリーで自由に動けるような立場の職員さんの確保っていうのが必要だという要望があります。急な休みだとかある重大な事態が起こった時にやっぱり臨気応変に対応できるっていう体制がいるっていうことだと思います。で、それから園長会の方からは、先生方からは「実利用数」ではなくて、「利用定員」までの加配っていうのが要望されておりました。途中入だとかも含めて希望者を途中から入れるということを考えた時に、定員に余裕がなければ当然受け入れられませんし、余裕がない場合は人を増やして対応しなければいけませんけれども、ま、その点で言ったら、利用定員というものに対する、職員の確保ということであれば、見通しを持って年度 当初から職員さんを採用することができるっていうことで職員確保もしやすいので はないかと。で、あるいはこう、今ちょっとこう保育園の先生とか体制の関係で難しいから、受け入れることできないんだっていうことで、断られ るっていうことも、途中入所希望される方で、そういう方の安心にも断らずに きちんとあの、速やかに入れるっていうことで、え、安心して子育て できるっていうことにもつがるんではない かと思いますけれども、こうした定員、職員の定員ですね、配置基 君についての改善について、ま、こうした行為についてどうお伺いでしょうか。

幼保総合支援室長:ご紹介いただいたあの部分ですね、条例において、基準を上回る、国基準を上回るってあの職員を配置できるような、条例を設定しているとかですね。あるいは、あのおっしゃっていただいたように3歳児加配や、あるいは、1歳8ヶ月加配など、別の加配においても補助金を加算ができるような制度っていうものを設けております。また、こういったあの取り組み以外にも、今年度につきましてはICT化の推進といった形で、物的な環境も含めてですね、保育士の方が、現場の負担軽減になるような 取り組みというものも行っておるところでございます。引き続き、現場の状況を見据えながらですね、対応は考えて いきたいと思っております。また、利用定員についてのお尋ねもございましたけども、現在、大きく児童数が減少している中で、やはり利用定員と実働数の乖離っていうのは現場において、深刻な課題やと思っております。で、その点につきましては、利用定員に対して職員を配置するのではなくて、児童数に合わせて利用を見直していくというような形での見直しが適切と我々考えておりますんで、そういった方向で、ルールの運用も含めてですね、取り組んでまいりたいという風に考えております。

とがし委員:ぜひ、改善については求めておきたいんですが、最後に、障害児加算・補助制度についてちょっとお聞きしたいんですけど 、今ですね、障害の状況に応じて5つの区分に分かれております。けれども、これやっぱり、それぞれお子さんの特性に応じて非常に決め細やかな対応が必要になってくるし、専門的な対応も必要になってくるということで、やはりこうそれなりに経験ある職員も含めてしっかりこうあって、そこに人を当てなければならないということがあります。ただ現実にはこれ、0.2人分の下配とかいうこととかで配置されましても、あの0.2っていう採用できませんので、現実にはやっぱり、そこの部分で非常に苦しいということで、気になる子、お子さんが、入園される見込みだっていうことで一定額補助するっていう新しい措置も取られたりはしておりますけれども、ただやっぱりそれでも非常に厳しいっていうのが現場から出されている実情の声です。一層の充実をしていただかなければ、この障害児の受け入れっていうのはなかなか困難であるということで、保育園の園長先生なんかはその入園を希望された方があったにもかわらず、体制が取れてないっていうことで泣く泣く受け入れることできないっていうことで、待機っていうことをお願いせずら得ないというケースなんかもあったという風にお聞きしております。その点で言うと、この間の改善はあったんですけれども、さらに現場の実情を踏まえてさらなる改善っていうのを考える必要あると思いますけど、いかがでしょうか?

幼保総合支援室長:障害児保育についての支援の充実についてのお尋ねでございます。今先生ご紹介いただきましたように 、昨年度においても、障害の認定区分の申請を行った園に対しては、非常勤職員1人分の補助上限の引き上げを図るなど、単価の充実も含めてこれまで取り組んできたところでございます。 障害児保育に関しては、各現場の園長先生からも、確かに区分と実態というものに対して、負担の程度も含めて、いろんな声をお聞きして いるところでございますし、やはり障害のある子どもが、保育所の中で健やかに育つ環境 整備ということは極めて重要な取り組みだと思っておりますので、引き続き現場の実態を把握して必要な支援は行ってまいりたいという風に考えております。

(以上)

(更新日:2025年09月30日)

農業しながら発電もする匝瑳市で行われている大規模なソーラーシェアリングを視察〜市民エネルギーちばの実践から〜2025.8.27

農業しながら発電もする匝瑳市で行われている大規模なソーラーシェアリングを視察し、市民エネルギーちば株式会社の宮下朝光さんのガイダンスで現地にて学ばせていただきました。

(更新日:2025年09月01日)

中学校の部活が変わるって?京都市の場合はどうなるの?市議会で議論しました

地域ごとでの「中学校の部活動」の見直しが始まっています。

京都市では現在小学校4年生が中学生になる2028年からの「地域クラブ」への移行にむけた検討がすすんでいます。京都市議会でも議論が始まっていますのでご紹介します。

(更新日:2025年07月29日)

2025年7月20日は参議院選挙の投票日

参議院選挙2025

「何を変えたいのか?」

「もう日本を諦めるのか?」

消費税 減税 財源

少子化 社会保障 米 農業

賃上げ 手取り 物価高…

今の日本が抱えている課題を

議論しましょう。

#比例は日本共産党

#一緒に社会を変えよう

(更新日:2025年07月19日)

急増する不登校~京都市では:不登校児童生徒への支援について(文教はぐくみ委員会・とがし豊)

2025年5月8日 文教はぐくみ委員会 一般質問:不登校児童生徒への支援について(とがし豊)

◎とがし委員

よろしくお願いいたします。

まず冒頭に、自身が不校児童生徒の支援に深くかかるようになる中で耳にしたある小学生の声を紹介します。「明日は必ず学校に行きたい。でも今から学校に行っても授業について行けるかな。でもみんなと一緒に勉強したい。でも明日の自分はきっと学校に行きたくないと言い出すと思う」というつぶやきです。また別の不登校経験者の若者は「学校に行かなくてはいけないと思うけど、どうして自分が学校に行けないのか分からない。苦しくて、毎晩、明日が来なければいいのに。自分なんで生きてる意味がない、という気持ちだった」と語ってくれました。本当にですねえ、こうした声がいろんな保護者の方からも同じような声聞いたという話を何度もお聞きしています。不投校という現実が今、子供たちを大変苦しめ追い詰めている。子供たちの個人としての尊厳、そして、命の問題であるという認識を持つべきだと考えますが、いかがでしょうか。

▼(答弁)教育相談総合センター所長

不登校に対する認識ということでございますけれども、我々といたしましても子供たちが健やかに日々成長していってしていくために、学校という中で、教員が日々努力をしながら子供たちに関わっているわけですけれども、学校という枠組の中で、なかなかそこにいろんな要因はあるんですけれども、今議員ご紹介があったようなところで、ご本人にもなかなかその理由が分からないところで、学校に来れない子供がいるということについては我々としてもしっかり受け止めておりますし、そういった中で子供たちが社会との繋がり、その最初の窓口ある学校というところに来れていないということで将来にわたってやはりそういう社会との繋がりを閉ざしてしまう可能性が非常にあるという風に思っておりますので、その点についてはしっかりと受け止めて取り組んでいく必要があるという風に考えてるところでございます。以上でございます。

◎とがし委員

是非、私、命の問題であるっていう認識を持つべきだっていうのは、とりわけ、やっぱり初期の段階で非常に追い詰められた状況になるということで、学校とか関係機関が非常に子供たちのそうした心の傷に寄り添えるかどうかっていうことが重要になりますので、カウンセラーの皆さんもたくさんパトナ(子ども相談センターパトナ)に配置されて相談されてると思うんですけども、そうした皆さんの知見をしっかり全体で共有していただきたいなという風に思います。

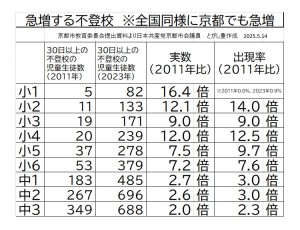

その上で、先般要求させていただいた資料に基づいてちょっと質疑します。学年別の不当児童生徒数の実質及びその出現率(在籍率とも言いますけども)について、教育委員会の認識をお聞したいと思います。2011年と2023年比較しますと小学校1年で16.4倍、小学校2年で12.1倍、小学校4年で12倍、小学校3年で9倍、小学校5年で7.5倍、小学校6年で7.2倍ということで、中学校の不登校の問題の深刻さも去ることながら、小学校のとりわけ低学年で困難が非常に増加してるという風に見て取れます。この点について教育委員会としてはどういう風に受け止めていらっしゃるでしょうか。

その上で、先般要求させていただいた資料に基づいてちょっと質疑します。学年別の不当児童生徒数の実質及びその出現率(在籍率とも言いますけども)について、教育委員会の認識をお聞したいと思います。2011年と2023年比較しますと小学校1年で16.4倍、小学校2年で12.1倍、小学校4年で12倍、小学校3年で9倍、小学校5年で7.5倍、小学校6年で7.2倍ということで、中学校の不登校の問題の深刻さも去ることながら、小学校のとりわけ低学年で困難が非常に増加してるという風に見て取れます。この点について教育委員会としてはどういう風に受け止めていらっしゃるでしょうか。

▼(答弁)教育相談総合センター所長

まず冒頭の認識のところでございます。命の問題であるということで、改めてですけども、我々としてもその不登校というのは、その子供たちがその学校の時期ではなくて将来にわって子供たちに影響を及ぼす可能性があるということについては、その一生に関わる問題にもつながっていくという意味で本当に子供たちが生き生きと生きるということについても、非常に大きな問題だということで認識しておりますので、改めてお答えさせていただきたいという風に思います。その上で今ご紹介ました要求資料で提出させていただいた数値についてでございます。議員の方からも数字の方あのご紹介をいただいたところでございますけども、大きな流れといたしまして平成12年・13年頃に1度ピークを迎えたんですけども、その後、不登校の数が減少しまして23年頃にまあのま底と言いますか、少なくなっておりますが、その後また上昇に、この10年間転じているというような傾向がございます。それは本市だけではなくて全国的にも同様の傾向であるという風に認識しておりましてと、その中でもこの10年を一括りに均一的に伸びているわけではなくて、特に平成29年度以降でありますとか、2年以降あたりが増加率が伸びてるんですけれども、この辺りは例えば29年度ありますと教育機会確保法というのが、一定その理念の方が社会にも浸透していったと。学校に行くことだけではなくて、子供たちがどう教育の機会を確保していくかっていうことが大切あるという考え方が浸透していたっていうこともあると思いますし、令和2年においてはコロナ禍ということでまちょうど令和2年・令和3年とコロナ禍の中でいろんな行動制限がなされたわけでございますけど、その中で子供たちの日々の本来であれば発達段階で様々な経験をすべきところが、いろんな制限があったということがあったと思います。そうした中で特に小学校低学年での数が増えてるということについて我々とも認識をしておりまして、この点につきましては、特に、幼児期に本来であれば子供たちが多様な他者との触れの中で親以外の他者と初めて出会うこの社会の場で、いろんな経験であるとか、自分の気持ちと友達、同世代の子供との関係の折り合いをつける経験でありますとか、また、相手の気持ちを理解する経験そしてその触れあいの中で自分の居場所を見つける経験とか、こういったことを、本来、幼児期で色々経験して小学校上がってくるということが多いわけですけれども、コロナ禍の影響の中でそういったこともなかなか叶わなかったという中で、小学校に上がりあの大きな集団の中でこう生活する中で不調をきたす子供がいるので、そういう風に分析をしているところでございます。以上でございます。

◎とがし委員

京都市では教育委員に加えて市長も参画する京都市総合教育会議で不登校についても検討してるというご説明を前回いただき、令和4年から6年の資料をいただきました。この中で令和5年度には「1人1人の先生が輝け職場づくり~教員の担ない手確保に向けて」という報告の中で教育委員会は不登校児童生徒の推移を示した上で、この増加の背景として登校できない児童生徒の休養の必要性が認められ教育機会確保法の趣旨が浸透した側面、長期継続したコロ中による生活習慣の乱れが乱れやすい状況がついた側面等が考えられるという風にされていますで、しかし、そもそも休養が必要な状況にした要因は何なのか、不登校になるほどの「生活の乱れ」とその背景には何があるのかということをもっと下げる必要があるという風に考えますけれどもいかがでしょうか。

▼(答弁)教育相談総合センター所長

先ほども答弁させていただきましたけれども、大きな社会的な要因としてその教育機会確保であったりとか、コロナ禍というのが、その時期に重なっているわけでございます。その結果として、子供たちにどういった影響があったか、と。また保護者の方も含めた社会の全体を認識としてどういったことがあったかいう分について、先ほども答弁させていただいたように例えば教育議会確保法で言いますと、国の方が学校に登校再開することだけを目的とせずに子供たちに多様な学習の学びの場を提供することによって社会的自立を図っていくということが大きなメッセージとされている、と。つまり、我々子供の時もそうですけども、基本に学校行きましょうと。学校に行くことを最上位の目的にして登校刺激のようなものを図ってきたわけですけども、現状におきましては子供たちそれぞれいろんな背景を抱えていますので、学校行くことだけではなくて子供たちそれに背景を踏まえた上で適切な形で学びの環境を提供していこうということで、我々、教育委員会もいろんな政策をうってるわけですけども、そうしたことが背景としてあると。で、そういった認識の中で保護者の方も学校登校だけではないいろんな支援等を求められているというか、受けられておるいう状況もあるかと思ってます。また、コロナ禍につきましてもコロナというのは1つの現状ございまして、その結果として、先ほどちょっと繰り返しの方になりますけれども、子供たちが本来、発達段階に応じて経験えしていくべき、いろんな触れ合いであるとか、経験、そういった心理的な体験のような積み重のものが、時期断絶されたことによって子供たちのいろんな日常の中の影響出てると思いますし、その後、令和3・4年の5月8日ちょうど3年前ですけども、5類に移行して以降、学校の方も日曜生活、通常の教育活動を戻っていく中で、コロナ禍でなかなかそういう教育活動に慣れてこなかった子供が一定、日常に戻る中で、学校という集団の中の生活に馴染めない子も一定いたかなというところも背景としてあるという風に思っております。我としては、そういうとこも含めた分析の中で、こういった表現をさせていただいてるという風に思っておりますし、決して掘り下げたえ分析ができてないというご指摘は当たらないんではないかなという風に認識しております。以上でございます。

◎とがし委員

今ちょっとコロナの話などもされましたけれども、コロナは2020年にありましたけど、後でまたその点を深めますけれども、それ以外にも色々学校の状況っていうのは大きく変わっております。なおかつ、機会確保法が制定された2016年だったと思いますけども、時が経っていて、その趣旨が浸透したという風に言って、だから増えたんだっていうのはちょっとこれも事実関係上性格ではないという風に思います。これが施策としてうまくいってるのであれば減ってるはずなんで、その点でやはりちょっとそこを逃げ場にしてしまってるんじゃないかと。それではやっぱり子供たちの声に答えることできないと思います。

で京都市の教育委員会では中学校のえっと、これは平成31年2019年ですけども、4月に京都市の教育改革という冊子の中で中学校入学時に学校生活に不適を起こすいわゆる中1ギャップの解消っていうことを書かれておりました。ところが率直にいって私は、この不適用を起こしたのは、子供ではなくて子供たちの状況に適用できなかった学校にあるんじゃないかという風に思うんです。子供たちの状況にばかり原因を求めるんじゃなくて学校そのものに根本的な課題があるってことを見るべきではなかったのかと。全国的な日本の教育課題全体の課題でもありますけれどもこの認識のギャップが子供たちや学校現場に困難もたらしてるんではないかと思うんですけどかがでしょうか。

▼(答弁)教育相談総合センター所長

議員がご指摘されてる教育課題、教育制度、具体的にどういったところで課題があるというところご指摘されてるのかが、具体例がなかったので、私はちょっとそこ掴みかねてはおりますけれども、その前提でちょっとご答弁をさせていただきたいと思いますけれども。我々といたしましては、学校の教育活動につきましても、明治以降150年の中で積み上げられてきた教育活動を様々、今、集団の中でやってるわけですけども、本市においてはそういった中でも、より先進的に例えば小人数学級を進めていくでありますとか、また「中1ギャップ」という観点で言いますと、やはり過去から小学校6年生から中学に上がった時に大きく不登校になる子供さんが多いという傾向はございまして、それがコロナ禍等を経て増加人数自体が増えてるわけですけれども、そういった中で、本市としては小学校段階からその環境の変化をできるだけ滑らかにしていこうということで、全ての中学校において小中一環教育ということで、様々な子供の情報を中学校と小学校の教員が共有しながら教員同士もそれぞれの子供との関わり方を学ぶようにして、よりそういったギャップが少なくなるように取り組できましたし、全国的に、小学校で言えば専科教育ということで、中学校では教科担任指導ですけども小学校では担任指導だということで小学校の高学年を中心に専科教育を入れることによって、様々な教員が子供たちを見取ると。担任だけではなくて認めるという環境を作ることによって、そういったギャップを整えていこう、ギャップをなくしていこうという努力をしてまいりました。例えば、そうした中で、本市の不登校の状況ですけども、絶対数としては右肩上がりで増えていますので、決して楽観的にものを言うわけではないんですけれども、政令市で比較しますと、千人比等で見ますと、本市は政令市20市の中で13位ということで比較的、増加しているものの抑えられていと思っていますし、あるいは、令和4年の数値と令和5年の数値で見ますと、全国的には16%増加しているわけですけども、本市は10%・11%程度の増加でなんとか抑えられているというのも、そういった様々な、これは議会のご理解もいただきながら人的な支援をしているわけですけども、そういった様々な取り組みの中で結果として、今ここまで抑えられている部分もあるのかなという風に思っています。ちょっと答弁長くなって恐縮ですけどもそういった意味では、学校としてできること、これ以外にも子供たち1人1人が主体的に学びでいけるようにということで、今も通常のいっせい授業だけではなくて、子供たちが自分の興味関心に応じて取り組める探球学習を充実しております。また、この中で途絶いましたいわゆる「特別活動」ですね。子供たちの居場所であったり、学校が楽しいなと思えるような特別活動もまたしっかり頑張っていこうということで、色々学校とも連携して取り組んでおりますけれども、我々としては決して子供や家庭だけの要因にボールを投げるというか、原因を求めるのではなくて、学校として、また、行政としてできることをしっかり取り組んできているというのがこの間かなという風に思っております。そういった意味では、議員のご指摘ございましたけれども、我々としては学校の方でもしっかりと改善しながら取り組にできているという風に認識しているところでございます。以上でございます。

◎とがし委員

専科教育の導入だとかいうことも、あるいは、不登校支援も様々、「ふれあいの杜」始めいろんな事業に取り組まれているっていうこと、私も十分承知をしているんですけれども、それをやっていても、やはりもこの増加がかなり深刻なスピードで拡大しているということです。

給食とか友達とか体験とか学びとか、子供たちとにとって楽しい要素がたくさんあるはずの学校ですけれども、それを上回るほどの生き苦しい側面が横ってしまっているんじゃないかと。2002年から実施された学校週5日制のもとで教員体制が抜本的に拡充されなかったことによって、学校の先生方の1日あたりの持ちコマ数が増えて、子供たちに向き合う時間が激減をし、なおかつ、授業準備を行うためには残業しなければならない体制となりました。2007年からは全国学力テスト、2006年からは京都市の場合中学校で独自に学習確認プログラム。2007年からは京都市独自で小学校5年6年でのジョイントプログラム。2011年からは小3小4からプレジョイントプログラム、というテストを行われ、教育委員会も全国学力テストの成績をく強調されるようになりました。さらに、2017年からは英語の授業が小学校3年からスタートして、2020年には小学校1・2年生にも導入されたと。2018年には道徳が教科化されました。そんな状況ですから、先生の休職も病休も増加の一途で、学級担任が長期欠員というのも増加をする、と。2024年2月1日現在で3週間以上未補充となっている学校数っていうのが182校(教育委員会後日資料を訂正、誤・182校⇒正・182人)っていうことで先日いただきました。これが半分にまで改善しているという風に言われてるんですけど、まあ、当初からと比べると非常に逼迫した状況になっている。子供たちは授業やテストが多くてアップとで、学校の先生は一層多忙になり、子供たちと向き合う時間確保ができない、と。子供たち1人1人に添った教育内容の実現もままならない状況にあると。で、こういう学校の状況が子供たちにとっても先生にとっても息苦しい状況を作ってるんじゃないか、と。京都市の総合教育会議や教育委員会においても不登校の児童生徒数がここまで急増している現実を受け止めて学校をもっと子供たちに適用した存在へと改善を図る検討を行うべきだという風に思います。先ほど、コロナ禍の子供たちの乳幼児時期の育ちの問題も言われましたけれども、そこまでおっしゃるんだったらそれに適用した小学校1年2年の教育にしなければいけないけどもそれできてないという状況があるから今増えてるということなので、やはりそんな子供たちが不登校にならなくてすむような学校作りっていうのはどうやったらできるのかということを、真剣に考える必要があるという風に思います。いかがでしょうか。

▼(答弁)教育相談総合センター所長

何点かご指摘がございました。まず、本市の様々教育政策、2000年の当初からの教育政策を来列していただきましたけども、先ほど申しました通り、我々といたしましては全国的にも非常に不登校の数が増加しています。その中でも本市では、先ほどご紹介した通り、なんとかえそのトレンドの中でも抑えてきているという状況が1つあるという風に思っています。先ほど議員がご指摘、ご紹介されましたようなことが本市の取り組みとして直結するんであれば、本市の状況はもっとさらに厳しいんではないかな思っております。けれども、それに対して、我々としては、しっかりと人的なことも含めて取り組んできているということで、今、結果があるかな、と。ただこれは繰り返しますけども京都でも不登校数は増加してますし、決して楽観してるわけではないということは申し上げたいと思います。その上で真剣に考えてるのかというご指摘でございますけれども、例えば、小学校1年生・2年生の取り組みについても、京都市では全国で数都市だけ受けました国の研究指定を受けて、保幼小連携の取り組み研究指定を受け3年間取り組んでまいりまして、今年度から全市で取り組んでいくということにしております。私立も含めまして、就学前施設、保育園・幼稚園・認定子ども園それぞれと小学校が連携して幼児期までの学びで積みあげてきたものを小学校1年生でしっかりと受け継ぎながらスムーズな連携が測れる取り組みを進めてくということで、これも先進的に取り組んできてるかなと、これも真剣に考えてきた結果なという風に受け止めております。ご説明したいこと縷々あるわけですけども、先生が今あの真剣に考えてないんじゃないかという風におっしゃいましたが、我私からすると、ちょっと大変僭越な言い方になりますけれども、日々そうした要因が本当に複雑に重なる不登校またご家庭の状況があるご家庭に向き合っている現場の教職員に対して非常にそういう指摘を受けることは申し訳ないし非常に悲しい思いでおります。ただ、しっかりと、我々としてはこれからも子供たちが本当に「明日も行きたいと思える学校」になるようにしっかりと、子供たちが楽しい学校また教職も生き生きと働ける学校になるようにしっかり取り組んでいきたいという風に考えているとこでございます。以上でございます。

◎とがし委員

政令市の平均でどうかっていうところで言っている時点で私はやっぱり1人1人の子供たちに向き合っている答弁なのかなと率直に思うんですよね。私は真剣に検討してくださいと言ったわけで、そこまで踏み込んだものになってないし、やっぱりもっと全面的に検証していただきたい、と。ここまで増えているんですから、これは国の問題でもありますけど、京都市の問題でもあるし、京都の子供たちの問題なので、しかも冒頭確認してのやっぱり命に関わる問題でもあると、私は思いますので、是非それぐらいの思いを持って取り組んでいただきたいということで言っているわけですので、この点ご理解いただきたいと思います。時間がないのでまた次回議論したいと思います。

(更新日:2025年05月14日)

2025年3月25日京都市会本会議◆左京東部いきいき市民活動センターの廃止などを決める条例改正への反対討論(とがし豊)

2025年3月25日閉会本会議において、左京東部いきいき市民活動センター廃止などを決める条例改定に反対する討論を行いましたので紹介します。

* * * * *

議第22号市民活動センター条例の一部改正について、日本共産党京都市会議員団は反対の態度を表明しておりますので、その理由を述べます。

市長は、この条例改正で「左京東部いきいき市民活動センター」を来年2026年4月1日をもって廃止するとしていますが、私どもは存続・再整備すべきだと考えます。

文教はぐくみ委員会での質疑の中で、文化市民局は、施設の意義として、指定管理者の得意分野を生かした「舞台芸術」や、体育館があるので「ダンスやバスケットボールとか、体育のサークル活動が盛んである」「様々な活動がやられており、その中で出会いもあり、新しい取組が生まれる」「非常に価値のある施設と思っている」と高く評価されていました。この施設を廃止すれば、「現実として、1ヵ所減るという意味では、そういう活動の場所がなくなる」とお認めになっています。今回の施設の廃止は、あまりにも理不尽ではありませんか。

平成23年・2011年、コミュニティセンター条例が廃止をされ、その跡地を、これまで以上に広く市民に開かれた施設として活用できるようにしようと「いきいき市民活動センター」が13か所発足しました。当局はしきりに、当時のいきさつとして、「あくまでも既存施設の暫定的活用」として設置されたのだと強調されます。

しかし、条例そのものにはどう書かれているでしょうか。第一条には、「市民による自主的なまちづくりを促進することにより、豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、市民公益活動その他の活動の用に供するための施設」として設置されたと明記されています。つまり、とりあえず「暫定利用」しましょうなどというあいまいな目的での設置ではなく、「豊かで活力ある地域社会の形成に資する」という明確な目的をもって設置されたのであります。だからこそ、団地再生計画の中で、北いきいき市民活動センターは学校跡地へ移転・再整備する形で存続をはかられたのではありませんか。

さらに、今回の審議を通じで明らかになったのは、左京東部いきいき市民活動センターの廃止は手始めで、次に岡崎、そして、そのほかのいきいき市民活動センターも順次廃止になりかねないことが明らかになりました。今、このことを知った皆さんから、驚きと怒りの声が寄せられています。地域のまちづくりに関わっておられる方は、「いきいき市民活動センターは、ただの貸し館としてではなく、様々な人をつなぐ場所になっている。市民活動の結節点となっている場所をなくしてしまうのは、あまりにももったいない」とおっしゃっています。様々な地域の皆さんから「もっと身近に気軽に集まれる場所が欲しい」という声があがっており、「豊かで活力ある地域社会の形成に資する」施設であるいきいき市民活動センターは廃止ではなくて、むしろ増やしていくべきではありませんか。

いきいき市民活動センターを廃止して、どうして、松井市長が新京都戦略で打ち出す「すべての人に居場所と出番をつくる」ことができるのでしょうか。

私ども日本共産党市会議員団は、住民の皆さん、利用者の皆さん、将来利用するかもしれない幅広い方々も含め、ありとあらゆる皆さんと手をつなぎ、この「いきいき市民活動センター」廃止方針撤回を求めて頑張り抜きます。市長は、団地再生計画を改め、左京東部いきいき市民活動センターは存続すべきです。

最後に、本廃止条例に反対するように他の会派の皆様にも呼び掛けまして討論とします。

(更新日:2025年04月02日)

2025年度京都市一般会計予算などへの反対討論~とがし豊(日本共産党)本会議討論要旨

2025年3月25日、京都市会閉会本会議で、日本共産党京都市会議員団を代表して、2025年度京都市一般会計予算案などへの反対討論を行いました。

その討論の要旨をご紹介します。

日本共産党京都市会議員団は、議第1号2025年度京都市一般会計予算、議第3号国民健康保険事業特別会計予算、議第4号介護保険事業特別会計予算、議第17号事務分掌条例一部改正、議第18号職員定数条例一部改正、議第23号ユースホステル条例の一部改正(負担増)に反対の態度を表明しておりますので、その理由を述べ、討論します。

評価できる部分

2025年度予算については、第二子以降の保育料無償化、在宅酸素人口呼吸器の非常用電源購入への支援、美術館学芸部門の直営化、教員確保や校内サポートルームの人員体制の充実、就学援助制度の加算対象年齢の拡大・卒業アルバムへの拡充、学校体育館へのエアコンの設置推進、「まちの匠」の継続、防災減災事業、生理用品の学校トイレへの配備の拡大、文化財保護予算の増額、DV相談支援センターみんとの体制強化など、市民要求にこたえる内容が多々含まれている点については、市民の世論と運動が実ったものとして歓迎するものです。

しかしながら、市長提案の予算案などについて、以下、5つの理由から反対を致します。

① 反対する第一の理由は、市長自身が「新京都戦略」において「市民生活第一」を掲げたにもかかわらず、市民生活の土台を崩すような負担増を行うとしているからです。

高齢者や低所得者などが多く加入する国民健康保険の保険料を来年度10.35%引き上げ、5年連続での過酷な引き上げ方針を示したことは重大であり、撤回を求めます。京都市はこれまで、国民健康保険が、保険証1枚でだれもが安心して医療にかかれる国民皆保険制度をささえる土台だからこそ、一般会計からの財政支援を行い、保険料の引き上げをおさえてきました。ところが市長は「最後のセーフティネット」「社会保障」としての国民健康保険の役割を「相互扶助」に矮小化し、大幅な引き上げを正当化しました。きわめて重大な国保行政の変質であります。改めて、社会保障制度として市民の命を守る国民健康保険への支援を求めるものです。

介護保険事業をめぐっては、訪問介護報酬の引き下げによる影響で事業所運営が厳しくなっており、より踏み込んだん支援が必要です。

子育て・若者支援をめぐって、13億円の予算を投じた第二子以降の保育料の無償化は重要な前進です。しかしながら、民間保育園の人件費にかかわる国からの給付費が増えたにも変わらず、京都市の民間保育園人件費補助金の財源が10億円削減されたため、民間保育園で働く皆さんの処遇は今年度と同水準に据え置かれました。副市長答弁で「人件費を確保することが担い手確保につながるという認識」を示されたのですから、国による公定価格引き上げの機会をとらえて処遇改善につながる財政措置をとることが当然の筋であることを指摘しておきます。

若者たちに低廉な料金での宿泊を提供し、宿泊者や市民の間の交流を行うことを理念に掲げる「宇多野ユースホステル」での利用料の値上げ、子ども未来館駐車場料金の値上げも、市民の納得は得られません。

② 反対する第二の理由は、市長が市民向けには「すべての市民に居場所と出番をつくる世界都市」といいながら、実際にはその居場所と出番をさらに奪いかねない内容があるからです。

敬老乗車証の制度改悪から4年目となりますが、交付者数はコロナ前と比べ6万680 人も減少し、交付率は約50%から31 % と大幅に低下しました。4年前の制度大改悪が高齢者の外出機会を奪っています。敬老乗車証制度は、毎日の通勤・通学の負担を軽くする定期券とは根本的に違い、交付を受けた方に「敬老乗車証さえあれば、お金の心配なくバスに乗れるので、ぜひ、お出かけください」「健康に長生きしてください」という「敬老」と「福祉の心」を体現した制度です。その結果、高齢者が気軽に外出できて「居場所と出番」を得て元気になる健康効果、介護予防、買い物などによる経済効果、ボランティア参加によるコミュニティ活性化効果、市バス・地下鉄・民間バス事業者への補助金としてその経営安定化に貢献します。まさに、市民の宝です。2021年当時の制度に戻すべきです。制度の趣旨を損なう応益負担導入は断念すべきです。

「左京東部いきいき市民活動センター」の廃止は、市民から「居場所と出番」を奪うものであり、認められません。団地再生計画において、存続・再整備を検討することを求めておきます。

③反対する第3の理由は、首都圏・海外大企業、開発資本には、規制緩和と減税や財政支援の大盤振る舞いを行いながら、中小小規模事業者支援が極めて不十分であるからです。

2023年4月の大規模な高さ・容積率などの緩和、昨年の都市再生緊急整備地域の指定の拡大に続き、都市再生緊急整備地域内で更なる高度利用を行うとする初めての都市再生特別地区指定が行われることを前提とした手数料が定められるなど、規制緩和を使った再開発の動きが加速しています。この都市再生特区は、従前の高さ・用途規制を適用除外にしてしまうもので、東京では丸の内はじめ18地区で導入されています。これを京都市でも初めて導入しようとされています。京都駅ビル開発と日本郵便による京都中央郵便局跡ホテル・商業施設では、31m規制を60mまで緩和。三条京阪でも高さ規制の緩和が狙われています。京都駅南側では貸しビル建設事業者に最大3億円の減税措置、農地を産業用地に転用したら土地売却価格に10%の補助を最大3000万円までに土地所有者に支払うなど実質的な開発補助金となっています。事業者は利益が上がるから進出するのであって、このような極端な規制緩和や補助金、減税などの措置は全く必要ありません。相次ぐ規制緩和が開発圧力となり、地価高騰を招き、家賃の高騰や住環境悪化、再開発による追い出しが懸念されます。都市計画マスタープランの見直しにあたっては、ミニ東京を目指すのではなく、中低層高密度のまちづくりによって活性化に成功しているヨーロッパの諸都市から謙虚に学ぶことが、必ず、京都の未来につながると指摘しておきます。

また、本来は中小・小規模事業者や市民の暮らし応援のためにこそ税金は使うべきです。岩手県などが進める中小企業などへの賃上げ支援や厳しい現状にある中小小規模事業者への直接的な新たな支援策を強く求めます。

市長が、「過少投資」は問題であるとして、400億円に抑えてきた市債発行額を毎年450億円規模へ膨らますという方針転換をされたことは重大です。「平成初期の大規模投資」「地下鉄東西線の工事費用の負担」が、現在の京都市の慢性的な財政難を作り出しているという苦い教訓を忘れてはなりません。京都駅新橋上駅舎・自由通路の建設は、税金ではなくJRが全額負担すべきです。鴨川東岸線第三工区は、総事業費70億円のうち1億4千万円が計上されましたが、中止を求めます。市長は、堀川通地下バイパストンネルの建設、国道1・9号線バイパスの建設を推し進めるとされていますが、2050年二酸化炭素排出正味ゼロ社会、人口減少社会を見据えれば、計画は断念すべきです。

公共投資の在り方も問われています。子どもたちに豊かな中学校給食・食育を実施するという政策目的から考えると、業者丸投げのPFIによる大規模給食工場を選択していることは問題です。条件のある学校から順次、施設改修を行い、小学校と同じような、出来立てでおいしい学校調理方式の全員制中学校給食を実施するように求めます。公園のオープンスペースを3割以上も民間企業に差し出すPark-Upフェーズ3の拡大はやめ、一人当たり10平方メートルの公園拡大目標の達成を目指し、十分な公園整備予算を確保すべきです。

北陸新幹線については、現行ルートに関する強い懸念を示されたものの、第二国土軸としての意義があるとして中止の立場は表明されませんでした。北陸新幹線の京都延伸計画そのものの中止と、特急サンダーバードで金沢方面に直接行けるように改善されるようJRや国に求めるべきです。万博に向けた機運醸成・誘客推進事業についても削減すべきです。

④ 反対する第4の理由は、職員削減を進め、自治体が担うべき基幹的な業務さえも民営化するなど、公的責任を後退させているからです。

市長は、「新しい公共」を実現する区役所の役割を重視するとおっしゃいます。しかし、もともと区役所にあった様々な機能・権限を本庁に集約化・民間委託化して人員削減を進めてきたことで区役所体制が弱体化してきた事への反省がなく、市民窓口課と保険年金課の統合によるさらなる削減も狙っていることは重大です。消防職員をはじめとした職員削減による職員の疲弊は著しく、退職者が増えていることは問題です。8割の京都府民が住む南部地域の消防体制を京都市に集約化し、消防体制を弱体化させる京都府南部消防指令センター整備は中止すべきです。

市営住宅のシャワー設置率が3割にとどまっていることは、あまりに不十分です。空き住戸6741戸のうち公募困難住戸3768戸が空き家のままになっていますが、民間事業者に丸投げせず、市民共有の財産として京都市の責任で適切に改修し、入居を進めるべきです。

唯一、運転監視業務を直営で行っていた東北部クリーンセンターについて、4月から民間委託化することは認められません。直営で、焼却炉の運転・設備更新に関する知識や経験を実地で蓄積し、安全な運転管理と危機対応への責任を京都市が直接果たせるよう求めておきます。

新京都戦略にはジェンダー平等の一言もありません。きわめて遅れています。本市の女性管理職比率が低下していることについて、市長は「管理職の仕事が家庭生活との両立が難しい状況があるのではないか。見直していかなければならない。重く受け止めている」と述べられました。早急な対応を求めます。

⑤ 反対する第五の理由は、温暖化による気候危機を打開する取り組みが不十分だからです。

気温上昇を産業革命前の1.5℃に抑えるためには、2050年二酸化炭素排出正味ゼロ社会の実現が不可欠ですが、気候危機の深刻化は、これまで以上に踏み込んだ中間目標設定とその実現のための大胆な社会システムの変革を迫っています。市長はこのままでは2030年までに温室効果ガスを46%削減するという目標達成自体が厳しいという認識を示されたにもかかわらず、取り組みが従来の延長線上から前進していないことは重大です。公共建築物の建て替えにあたり省エネ・再エネの徹底で再生可能エネルギー100%に、農業と両立するソーラーシェアリングの普及、クルマ交通の削減・公共交通への転換、建物の屋根への太陽光発電の一層の普及など、あらゆる手をつくし、2030年50%から60%削減、2035年65%~75%削減へ、目標そのものを引き上げるように改めて求めておきます。

京都市事務分掌条例の一部改正に反対の理由は・・・

○京都市事務分掌条例の一部改正では、環境政策局を「部局横断の組織」から、京都市行政の一部門へと位置づけを引き下げるものとなっています。京都市の気候危機への意識の後退を示すものです。今一度、地球温暖化による気候危機を打開するに足る体制の立て直しを求めるものです。今回の予算は、松井市長が一年を通して編成した初めての本格予算となりましたが、福祉切り捨て・大型開発温存という前市長の「行財政改革計画」をそのまま引き継ぎ、暮らし応援や中小小規模事業者支援よりも、海外首都圏の大企業、開発資本への大盤振る舞いを加速させるものであることがはっきりしました。このような新京都戦略を進める体制づくりは認められません。

○最後に

最後に日本共産党京都市議団は、何よりも、市民の暮らし、地域に根差した中小小規模事業者の支援にこそ力を入れるべきだと考えます。大企業や開発資本に迎合するのではなく、その経済力ふさわしい社会的責任を果たさせてこそ、日本経済・京都の地域経済は健全に発展できるのではないでしょうか。このことを最後に述べ、反対討論とします。

(更新日:2025年03月25日)

学校行き渋り・不登校の児童生徒と保護者への支援、デジタル教材に関して学校・教員の裁量権の拡大を求める~2025年3月7日京都市教育委員会への質疑~とがし豊

2025年3月7日教育委員会への質疑(予算特別委員会第二分科会) ※文字起こし(とがし)

学校行き渋り・不登校の児童生徒、保護者への支援

◆とがし豊議員(共)

どうぞよろしくお願いいたします。私からは学校生しぶり・不登校の子どもたちと保護者の支援の強化を求めるということで 質疑をさせていただきます。

京都市だけでも3151人もの子どもたちが30日以上 不登校となっている。学校によっては1割以上の子どもが不登校というところもあり大変深刻な状況であるという風に思います。我が党からも本会議代表質問で不登校児童生徒への支援の拡充や保護者への経済的な支援を求めたところです。それで先ほども校内サポートルームの取り組みが充実させられた中で500人だった利用者が700人増えて 増えてきたというお話がありました。子ども支援コーディネーター、加配の先生、ボランティアの学生の皆さんに加えて、新年度は新たな加配も含めて校内サポートルームの体制を充実させるというご答弁でした。この間、保護者の皆さんが切実に求められてきた体制の拡充であり、大変嬉しく思います。これまでの中でも私、色々な方からお聞きしておりましたら、例えば保健室でずっと見てくれていても、ちょっと擁護の先生の都合が悪くなったら、今度はちょっと図書室行きましょうかということで、なかなか人の配置ができない状況がある学校にある場合にはそうやって子どもたちが居場所を点々としなければいけないっていうことで、なかなか落ち着かないという状況があって大変。それぞれの学校で苦労されてきたと思います。そうした中で充実、人の体制が充実することによって校内サポートルームが名前だけじゃなくて内実を伴って充実するっていうことは本当に大事だなという風に思っております。これで1人でも多くの子どもたちが安心して学校で学べる状況になることを願っております。

そこでもう少したちいって詳しくお聞きしたいんですけれども、子ども支援コーディネーターが17の中学校区に中学校を拠点に27人が配置いただいて現在60校の子どもたちを見ていただいてるということなんですけれども、現在どのような取り組みをされてるかということをお答えいただきたいと思います。是非です。これ、全学区に広げていただいて拡充お願いしたいということと、あとは、なかなか難しいかもしれないんですがえスクールソーシャルワーカーの皆さんについても例えば不登校の子どもへの直接の支援などもサポートしてもらうってことはできないかということでお聞きしたいと思います。

〇教育総合支援センター所長

失礼いたします。校内サポートルームの現状あるいは状況でございます。まずご紹介いただきました27名の子ども支援コーディネーターにつきましては、教室に入りにくい子どもたち、あるいは、学校に足が向きにくい子どもたちが安心して過ごせる居場所の場所を作る、これは設えであったりとか、あるいは子どもたちの出入りの把握であったりとか、そうした役割を担っていただいていることと、もう1つは子どもたちの状況をしっかりと教員とも共有をしていただいて全員で見守っていくというところのハブの役割を担っていただいております。また、こうした人を中学校ブロックで配置することで、小学校6年生から中学校1年生のつなぎとして中学校にもこうした場があるよということを伝えることで安心化につげていければという風に考えてるところでございます。またスクールソーシャルワーカーにつきましては、本業としまして、様々な不登校の背景の中で福祉的な支援につなげる背景があるということについては当然本務としてやっていくわけでございますけれども、もし空いた時間が仮にあったとしまして、そうしたところに緊急性があれば子ども支援サポートルームに入っていただくということはあろうかと思いますが、スクールソーシャルワーカーが求められる役割っていうのも非常にございますが、空く時間というのもない状況でございます。ただ意識としてはチーム学校として全員で支えるという一員にスクールソーシャルワーカーも含めて考えていきたいという思いを持っております。以上です。

◆とがし豊

是非、この子ども支援コーディネーターを拡充 させていただきたいんですけれども、やっぱり、保護者の方とかでもやっぱりもう一番最初の行き渋りが始まったところというのがものすごく、子どもも保護者も 辛い状況があります。そうしたところで、しっかりと支えていただくっていうこともやっていこうと思いますと、やはり、ちょっとそこへ中学校も不登校も課題なんですけれども、その小学校のその高学年からのつなぎだけではなくて、ちょっとその状況にもよると思うんですけれども、そういうこう初動の段階で行き渋りとか起こってる時にできれば、そういういうところにも低学年であったとしても支援の手が入るように取り組んでいただきたいなという風に思います。是非そうした経験なんかも蓄積していただいて共有していただいて、担任の先生方も含めて、これが京都の全部の学校に経験として蓄積されること自身が子どもたちが安心して学べる学校作りにも繋がってくかなという風に思いますので、よろしくお願いします。それ以外にも「ふれあいの杜」がサテライト教室3箇所拡充されましたし、洛風・洛友中学校はもう希望者がかなり殺到してる状況が続いております。通級・育成学級だとか、メタバース による仮想空間でのデジタルのオンラインの教室も、これもあの子どもたちがなかなか外出れない子どもたちがデジタルだったらちょっとこう興味を持て入ってきて交流できてチャットができるということで、オンラインの先生も YouTuberのように非常にこう双方向な感じでやっておられるということで、大変、今の子どもの実情にもすごく噛み合ってるんじゃないかなと思います。できれば、これは直接の学校の先生がやってくれはるのがありがたいなという風に思っておりますが、なかなかいい取り組みになっていると思ってます。個々での個別の対応なども 本当に各学校で取り組んでいただいてると思いますけども、一層の拡充を求めておきます。

フリースクール・居場所の利用への補助金制度の創設を

◆とがし豊

それで、次に、不登校の子どもたちの受け皿となっているフリースクールや居場所などの民間施設に通う保護者への支援についてお聞きします。あるフリースクールでは、様々な経費を合わせまして、保護者の負担が85万円ということで大変な費用になっています。また別の「居場所」では、あるご家庭は2人お子さんが不登校ですけども、お子さんが通ってられる居場所ですけれども、2人分、合わせて月5万円の負担になってるということで、1日1000円っていうことやから、非常に価格としてはボランティアに近い形でそういう支援活動をしていただいているとは思うんですけれども、それでも、これだけお金がかかる。ただ、深刻なのは、お金がない、そういうお金が出せないっていう家庭の場合は、条件があったとしてもそこを利用することができ ないってことで、ためうっていうケースも 少なくありません。本会議でも加藤あい議員がいくつかの都市を紹介しましたけれども、亀岡市さんの場合は月1万円の補助が出るわけですで、是非、京都でもそうしたフリースクールとか居場所に通う保護者の皆さんへのそうした経済的な支援をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

〇教育総合支援センター所長

不登校の子どもたちが増える中でフリースクールに非常に居場所あるいは安心感を持っておられる子どもさんが非常に多くなってきてるというところは把握をしているところでございます。またご紹介いただきました通り家庭の負担金、金銭的な負担というところも承知をしているところでございます。他市で様々な取り組みを進んでるところでございます。けれども、現時点で本市では居場所をなんとかもう少し増やしたいというところに注力をして、取り組み予算を進めているところでございますが、こうしたあの保護者の負担というところも課題意識としては常に持っております。今後どうしたことが考えられるか、引き続き研究をしていきたいという風に思っております以上です。

◆とがし豊

ありがとうございます。以前ですね、2022年10月に京都の不登校について考える会の皆さんが捉えたアンケートを教育委員会の皆さんもご覧になったと思いますけども、そこの中では不登校によって経済的負担が月に2万円増えたって方が24%、3万円が29%、4万円が2%で、5万円が8%、10万円が2%っていう回答でした。同時に、1ヶ月にどれくらいが減ったかっていうことで言うと、6割は減ってないって解答されたんですが、5万円までの減収があった方が13.7%で、10万円までの減収だった方が9.2%で、深刻なのは20万円までの収入減っていうのが3.9%いらしたということで、おそらく、不登校状態にある我が子に添うために少なくない保護者が離職あるいは減収されてるという実態があります。そういうことですから是非、補助制度の創設を検討いただけたらと思います。

カリキュラムオーバーロード(教育内容過積載)が不登校の一つの背景ではないか

◆とがし豊

不登校の児童生徒への支援とともにもう1つ力入れて いただきたいのが、学校そのものを全ての子どもたちにとっても「明日も行きたいと思えるような学校」に改善していくという取り組みです。学校に子どもたちを合わせるんじゃなくて、子どもたちに学校を合わせる不断の改善を試みていただくて いうことが極めて大事だという風に思っております。本会議答弁で教育長からは全国的な不登校増加の背景として「子どもたちの休養の必要性の浸透やこの中での登校意欲の低下等の複数の要因が重なってる」と述べられていました。ただもっと踏み込んで考える必要があるという風に思っているんですね。コロナによりはるか以前の2011年から不登校の増加の一途をたどってきましたし、むしろ、問題の核心は、子どもたちが休養しなければならなくなるほど、今の学校そのものが抱えている構造的な課題があるんじゃないかという点です。京都市独自でできることもあれば、全国的に課題解決されなけばならない点があると思いますけれども、この点についてどうお考えなのかということをちょっとお聞きしたいと思うんです。今、標準授業時間数で1015時間っていうのが文部科学省が示してるものですけれども、これだけでも、かつて土曜日に授業あった我々世代の土曜日にも授業があったような時代並みに平日5日間に授業が詰め込まれるということになってまして学校によってはこれを上回る状況があるんじゃないかとで、小学校も中学校もカリキュラムもかなり過密なのではないかなという風に思うんですね。日本の学校教育がカリキュラム・オーバーロード、指導内容の過剰、過積載となって、子どもたちや先生方の心身の健康を損う状況を出してるんでないかということ、これが不登校の背景にもなってるんじゃないかっていうことを懸念するわけですが、いかがでしょうか。

〇指導部担当部長(教育改革)(初等・中学校教育)

まず不登校の要因、代表質問答弁で教育長も申し上げたことも含めまして多様な要因があるという風に思っております。合わせまして、今議員ご指摘の教育過程の部分につきましても、もちろん、カリキュラム オーバーロードと言われるような課題があるということについて、今、国の方の中央教育審議会等の方でも議論をされてるとこでございますし、より質の高い学びをどう確保していくのかということが、今後の我が 国の教育にとっても大きな軸、方向性として検討事項だという風に考えて、ただそれ一点を持って不登校と結びつけるということではないではないかな。不登校の原因については本当に多様な家庭の状況、子どもさんの状況また教員との関わり子どもの関わり 本当に多様だと思っておりますので、教育課程だけを持ってそれを議論するのはなかなか難しい鑑定もあるという風に認識しております。以上でございます。

◆とがし豊

私も教育課程だけに全ての責任あるって言っているわけではなくて、いろんな要因の1つでやっぱり学校の先生のゆとりもない状態があるっていうこともあって、やはり、複合的な問題があるとは思うんですけど、その1つの学校のあり方そのものっていうことで言うと、教育課程の問題っていうことに目を向けざるを得ないんじゃないかという風に思います。引き続き授業の内容の精査だとか、授業の持ち方の工夫とか、授業時間数の削減、調整など工夫をお願いしたいと思いますし、教育委員会としても是非そうした学校の努力をサポートしていただきたいと思います。

子どもたちの負担軽減のため全国学力テスト・ジョイントプログラムテストを廃止してみてはどうか?

◆とがし豊

その1つとして、テストについても学校とか学年とか学級で先生方が必要と思う内容に限定すべきではないかという風に思っているんですね。全国統一学力テストやジョイントテストなど文部科学省だとか教育委員会が実施するテストは廃止をして、学校の授業にその時間を振り向けたり、授業時間数の削減に振り向けたらどうかという風に思いますけど、そのことによって学校の子どもたちとか先生方の負担も少し軽減されるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

〇指導部担当部長(教育改革)(初等・中学校教育)

子どもたちの学習の到達状況を把握する、各種の調査であるか、テストについてでございますけれども、今、委員の方は全てを教員に委ねてはどうかということでご提案、ご意見をいだいてますけども、我々といたしましては、京都に学ぶ子どもたちのそれぞれの授業における到達度、理解度をしっかりと把握していって、それを全市でしっかり取り組んだ上で各教員がその結果を踏まえて自分自身の授業改善につげていくということが、まず第1だと思って おりますし、子どもにとってもそういった取り組みを通しまして自学自習の習慣付けでありますとか、自ら学ぶ意欲を高めていくということにつなげていきたいと考えておりますし、見直す考えは現時点ございません。以上でございます。

◆とがし豊

国もテストするも、テストするっていうことで、なんか子どもたちを中心にやっぱり全て考えていただけるようにしていただきたいなと思います。

デジタル教材を購入の可否は学校・学年単位で判断してはどうか

◆とがし豊

あと1つ要望だけしておきますが、学校の先生方が使われる補助教材についてなんですけれども、デジタルドリルというものがありますけれども、一律の購入ではなくて各教材と同様に学校単位とか学年単位とかで判断できるような 契約に改めることできないか、と。テストも紙なのかデジタルかって話が以前議論ありましたけれども、紙ベースでやるかとかデジタル形式でやるかとか、これもやっぱり学校単位とか学年単位でそれぞれの判断でやれるような対応にできないものかと思うんですがいかがでしょうか。

〇指導部担当部長(教育改革)(初等・中学校教育)

デジタルドリルにつきまして、全市一括ではなくて、各学校の購入ではどうかということかと思います。デジタルドリルにつきましては、まさに技術革新の中でギガ端末が 1人1台配備をさせしていただいてる中で最新のAIの機能を通じまして、子どもたちが間違えたところをまた振り返ったりとか理解のある子は先の問題が進められたりということで非常に機能が優れたものと思ってます。ただ本当に多様なデジタル教材がございまして、かつ、各学校単位で導入いたしますとやはり単価も高くなっていくということもございます。その中で、教育委員会におきまして、京都市として、しっかりとプロポーザルを行いまして、より機能面また価格面、総合的に見まして、いいもの、また、全市導入することによって得るスケールメリットも生かしながら、保護者負担もかなり低価格に抑える中での導入をさせていただいてます。こうしたより良い環境というのはできる限り、全市統一また全ての子どもたちに行き渡る環境というのが大事かと思っておりますのでこちらについても、引き続きえ現時点におきましては一括購入で取り組ん参りたいという風に考えております。以上でございます。

(更新日:2025年03月17日)

かんぽ跡地マンション建築について♢一敷地一建物の原則をめぐって~京都市会まちづくり委員会2025年2月6日~とがし豊

■かんぽ跡地 マンション建築について 2025年2月6日京都市会まちづくり委員会~とがし豊議員一般質問、全文文字起こし~

とがし委員:かんぽ跡地のマンション建築についてお聞きします。1月 31日に大和ハウスなど五社が施主となり長谷工コーポレーションが施工している松ヶ崎のマンションの模型が公開されました。私、これを見に行きましたが、改めて、松ヶ崎自治連合会が2023年8月21日に提出されました陳情書の中身を思い起こしました。陳情書では、地元の声を4つに整理されておられました。1、大規模な敷地を取り囲むような建築物に対して多大な圧迫感を感じるため建築物のボリュームを大きく低減すべき。2、敷地境界近くまで中高層の建築物が建設されることから周辺の低層住宅の住民に対するプライバシーが大きく侵害されるため、建築物の高さを抑えるべき。3、 防災上の観点から消防車両の出入りや消火活動に支障きたすと懸念される建築物の密度であることから土地利用計画を見直すべき、4,400世帯分の 住民の車両・自転車・歩行者等の出入りにより敷地周辺地住民の住環境が一時悪化することが懸念されるため敷地内への入口、敷地内透水施設配置計画を見直すべき。これらの声を共に当時の事業者とのやり取りを紹介しながら、この計画が良好なまちづくりを大きく阻害する計画だという風に指摘をして京都市に対して指導及び 助言を求められていたわけです。今回の模型の展示によって、改めて、この住民が示してきた4つの懸念っていうのがより現実味を持って明らかになったのではないかという風に思います。私はやっぱり京都市としてこれらの地元の声にどこまで寄り添えたのか、まずまお答えいただきたいと思います。

建築指導部長:今、松ヶ崎カンポ跡地マンションについて、模型をご覧になって、改めて 陳情の時に求められていたことをおっしゃっていただきましたけれども、京都市としましては、まちづくり条例ですとか中高層条例に基づきまして、今求められたことに対する、中高層条例上の説明ですとか、配慮ができないかというようなことを、調整・調定を行って進めてまいりました。離隔距離につきましても、できる範囲でていうことで下げられたところもございますし、プライバシーの 配慮につきましても住民の皆さんに分かるようにこういう対策しますというようなことを示してこられたとか、工夫をしてこられたということもございます。他のこと につきまして、今、防災上の懸念ですとか、400世帯の車両の出入りなどにつきましてもご指摘ありましたけれども、車両の出入りにつきましても、中高層条例の中で周辺の交通環境安全を確保するというようなことが求められて、その対策もさ れてきております。防災上の懸念ということにつきまして、これはもう建築基準 法で求められたところを満足されてるというものという風に評価をしております。

とがし委員:時間限られておりますので、特に、防災上の観点についてっていうことで言いますと、1/200の模型でこの車の出入り口部分が傾斜になってるっていうのが分かりまして、外部から入る時は2.8mだけど床面の傾斜に伴ってだんだんまくなって 1番低いところは2.5mということで、車高2.5mの車しか通れないと。で、京都市の救急車は2.46Mから2.78Mで、はしご車は3.4mですので、当然入れないっていうことになると。現場で説明を受けましたけども マンションの外側に救急車を止めて、マンションの中を移動して救助するというのが事業者の説明でした。しかし、どのような状況化で救助になるかっていうことも分からないので、やはりせっかく非常階段がありましても、その非常階段を有効に使い、そこに車両を横付けして救助ってことはできないと。果たして本当にこういう設計でいいのかなっていうのは私直に思いました。ですから、これらの建物を外観・機能の面から複数の棟という 風に見なせば、間に道路を通すなどしなければならなくなるということで、そうなれば 救助・消火もスムーズにできるし、住民も出入りしやすいし、より安全な住宅群が整備できる計画になったのではないかなという風に考えます。今回の件については、審査会での判断待ちという風に思いますけども、一般論としても、やはり11棟もの建物を1つの建物にみなすような拡大解釈は認めず、複数とだという風に捉えるという風にしていくという風に、今あります全国的な統一した見解だとか京都市の建築法令実務ハンドブックに関しては、そういう踏み込んだ見直しを京都市としても働きかけるべきだと考えますがいかがでしょうか。

建築指導部長:これまでのまちづくり委員会でも、ご答弁させていただきましたけれども、建築基準法の羈束(きそく)行為の元となるように先ほどおっしゃったように全国的に今、「基準総則集団規定の適用事例」という形で法の運用や統一化を進めております。それに基づいて法の解釈が民間の機関でも行政でもされるというようなことですので、京都市側で特別に基準を新たに求めるということは必要は感じておりません。

とがし委員:私はですね、自治連合会っていう大変、住民の皆さん代表する機関が、まさに住民のたくさんの声なんかを代表しながら述べられた中身を受けとめていただきたいなと思っているんですね。カンポ跡地のマンションに関しても、外観上・構造上・機能上と総合的に一体性があるものとみなしたものは1つの棟と判断されるという風にしつつも、建築物確認は羈束(きそく)行為だから京都市が判断しても民間が判断しても同じという答弁が前回ありました。しかしこれらの要件は実体に即して捉えるというのが基本的なえ考えであるべきだというに思いますし、羈束(きそく)行為という言葉では片付けられるものではないという風に思います。今回の件に関してもやっぱり一棟に見なせるかどうかは建築審査会の審査 に待つということなんですけども、その点でも、私はこの審査の結果を是非注視したいという風に思います。

(更新日:2025年02月24日)