私が行った京都市会における「市民生活応援デジタル地域ポイント」付与に関する質疑の要旨を整理したものです。(市会事務局提供のAIによる議事録を参照)

【京都市会 予算委員会 質疑記録】

テーマ:市民生活応援デジタル地域ポイント付与について

質疑:とがし豊 委員(日本共産党)

答弁:文化市民部長、産業企画室長

1. 市民の声の受け止めと委託事業者の対応

とがし委員:

私からも、市民生活応援デジタル地域ポイントの付与に関して質疑をさせていただきます。先ほど玉本委員の質疑の中で、コールセンターと言いますか、一時的な電話対応ということで今設置されている委託事業者による対応ですけれども、この電話対応については、その委託事業者に対してどういう指示を出しておられるでしょうか。

文化市民部長:

基本的には内容をお聞き取りいただいて、ご意見等ありましたら担当課の方に伝えるということをお願いしております。

とがし委員:

わかりました。ぜひ、そういった声も受けとめて検討をいただきたいというふうに思います。

次に、今回、給付費35億8,000万円で、事務費が9億3,000万円ということでした。

この京都市民が、1人5,000円相当の市民応援デジタル地域ポイント付与を受けるためには、マイナンバーカードを使って、スマートフォン等で本人確認を行わなければならないというふうにされております。

マイナンバーカードの取得は任意の制度であり、京都市民の74.9パーセントにとどまっております。予算としても5割を占める給付にとどまるものとなっております。

そこで、この間、私のところにもたくさん市民の声をお聞きしておりますので、その声をご紹介して、ぜひ京都市としても今一度、給付のあり方について考え直していただきたいというふうに思っております。

- Aさん: 「私は80歳だがマイナンバーカードを持っておらず、スマートフォンも持たない。私のような者は対象にしないというのは、余りにもひどい。誰でももらえるようにして欲しい」。

- Bさん: 「思想信条の自由、法の下の平等を侵害している。憲法違反じゃないか」。

- Cさん: 「みんなが簡単にスマホを使えるわけではない。今、詐欺が横行しているネット社会、セキュリティも甘いのにどうかと思います」。

- Dさん: 「私のスマホは古くてすでにアップデートができないアプリも出てきている。しかし電話としては壊れてないので買い換えるつもりはない。マイナンバーカードも持っていない。私のような貧乏人は補助金すら受け取れないのでしょうか」。

こうした声を受けとめていただいて、このマイナンバーカードを持たない人を対象外にするというやり方は改め、マイナンバーカードを持たない人も給付の対象にすべきと考えますが、いかがでしょうか。

2. 制度設計の意図とマイナンバーカードの扱い

文化市民部長:

はい。ご紹介ありがとうございます。

午前中にもご説明をさせていただきましたが、今回は12月市会で3つの施策の方を提案させていただいております。特に物価高の影響を受ける低所得者の世帯の方、また子育て世帯の方に対しては市独自で上乗せをして、そうした施策を提案していると同時に、今回は市民の方に直接5,000円相当の分のポイント、また市内の店舗にその経済効果が回るようにという制度設計のもと、文化市民局計上分としてご提案をしているものでございます。

様々なお声を午前中からもいただいております。

今後アプリを、仕様を固めていくときに、先ほどから私がずっと言っておりますセキュリティの点ももちろん万全の体制を組みたいと思っておりますし、本人確認、また二重給付になっていないかどうかということを瞬時に把握できるような、あと使いやすいという視点でアプリの方、開発をしていきたいと思っております。

とがし委員:

今、低所得・子育ての方は別の施策で支援しているという話があったんですけど、私が紹介した方は子育ても終えられて、なおかつ、非課税よりちょっと上の、非常に少ない収入の中で何とかやりくりされているという方がお声を上げていて、そうした方が対象外になっているという現状を受けとめていただきたいし、それ自身はやはり、十分受けとめていただいていないんじゃないかなということで、残念に思うところです。

今回のやり方でいきますと、マイナンバーカードを持たない市内に25.1パーセントの市民への、私は差別になるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

文化市民部長:

アプリの実際の実装には6ヶ月、仕様固めてから6ヶ月という期間が必要になっております。

その期間にマイナンバーカードを取得いただいても十分に間に合うようなスケジュール感、ちょっと早くというお声にちょっとお答えできていないところが申し訳なく思っておりますが、その期間にカードを取得いただく期間というのは、十分に設けていると思っております。

とがし委員:

マイナンバーカードについてはあくまでも任意の制度ですが、今回の市民応援給付、地域ポイント給付というのを受けるためには、このマイナンバーカード取得以外の方法を認めず、取得を強いるということですか。

文化市民部長:

先ほどから私が、次なるアプリのときにここを確実に押さえておきたいという視点で、今アプリの方検討しておりますが、それをすべてクリアできるのが今のところマイナンバーカードとスマホという組み合わせかと思っております。

これについては他の手法もあるとは思うんですけども、その限られた予算の中で、いかにその事務費を抑えて給付費の方に回すかという視点も含めて、今回ちょっと制度設計を考えております。

とがし委員:

マイナンバーカードは、様々な理由で取得を拒否されている市民がいらっしゃいます。或いは取得できない状況にある方もいらっしゃいます。

この強制加入の制度ではなく任意の制度というふうになっており、これはある意味正当な権利というふうに考えますが、京都市としてはその考えを捨てなさいということですか。

文化市民部長:

マイナンバーカードが任意というところは国の方でもそのようになっておりますので、京都市としても同じです。

とがし委員:

ただやっぱり、今回の制度については、5,000円の給付を受けるためにはマイナンバーカードを取得しなければいけないというところにこだわっていらっしゃるんですけれども、これやはり物価高対策としては、やはりその目的からは外れるんじゃないかと、マイナンバーカード取得を目的とした事業になってしまっているんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。

文化市民部長:

目的はあくまでも物価高対策、また市内の企業への経済対策というところでございます。

3. 市民の「排除」と他都市の事例

とがし委員:

市内の事業者の支援というのは別の形もあり得るというふうに思ったりもしますし、そもそも、先ほど来議論ありますように、マイナンバーカードの保有比率は74.9パーセントで、25パーセント以上の方がこの給付事業から排除される、しかもアプリで申請しなければならないので、アプリに対応するスマートフォンやタブレットを持ってないと手続きができないということで、50パーセント程度の市民にしか恩恵及ばないというふうに制度設計されているわけです。

このような形で幾つものハードルで市民を排除していくというのはいかがなものかと思うんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

予算の計上としては市民の50パーセントという形になっておりますが、こちらの方は我々も多くの市民の方に今回、給付を受けていただきたいと思っておりますし、その申請の支援について、あとスマホの使い方、このアプリの使い方については丁寧に窓口の方で対応させていただきますし、50パーセントを超える、この予算を超える申請がありましても、行財政局としっかり協議をして予算の方確保して参ります。

とがし委員:

どこまでいっても、マイナンバーカードを持たなければいけないとか、スマートフォンとかタブレット、新しいものを家族の誰かが持っていなければいけないという条件がハードルとなっているので、かなり本当に届かなければいけない方さえも除外されてしまうんじゃないかということを懸念いたします。

次に、この間私たちと、緊急経済対策ということで申し入れもさせていただきました。

給食費の無償化の年度内の前倒し実施、新たなコスト増や複雑なシステム構築を避け迅速に実施できる水道料金の減額や免除、中小企業への賃上げなど直接支援、医療・介護・保育、障害者施設等への物価高対策支援を行うことを求めてきました。

新潟市、岡山市などは現金給付、堺市では水道料金の減免、福岡市では下水道料金の減額ということなどが行われまして、マイナンバーカードの有無による差別が起こらない方法が取られているわけです。

京都市としても、他の方策を真剣に探求すべきではなかったのかというふうに思うんですけれども、この点について、文化市民局並びに産業観光局として、どうでしょうか。

文化市民部長:

文化市民局としてということでございますが、今回12月補正につきましては、いろいろな目的の違う、対象の方も違う、あと、一番お困りのところにより手厚くということで、今回限られた臨時交付金、金額の中で事務費をいかに抑えて、より困っておられる方のところに厚くというところで、今回させていただいております。

文化市民局分と言いますか、京都市総体としてそういうことをさせていただいているというところでございます。

産業企画室長:

はい。今回文化市民局からこういう形で予算提案させていただいておりますけれども、これ以外にも、地域企業への経済対策と言いますか、この物価高を踏まえた対応等は必要だと思っておりますし、これはまた2月補正であるとか、来年度予算も含めて、検討はして参ります。

4. 事務コストと迅速性の検証

とがし委員:

京都市に来ている、来るお金というのは104億円だったというふうに思いますけれども、その2月補正とかも含めて検討されるということでありますけれども、私もやっぱりこのせっかく来る104億円ものお金を、有効に使う必要があるし、当然文化市民局というのは、やっぱり一人一人の人権を大切にしようという局になるわけですし、市民生活の最前線にある区役所を所管しているところでもありますので、そうしたやはりすべての市民を視野に入れた施策というのはどうあるべきかということを、もっと探求していただきたいというふうに思うんです。

その点で、新潟市さんの予算書など拝見させていただきました。

で、76万人の市民に1人3,000円。総事業費が27億5,000万円であり、給付額は、人口で換算すると22億8,000万円と推定されるわけです。

事務費は、引き算しますと5億円弱と。京都市の場合は人口半分の70万人に、デジタルポイント1人5,000円ということで、35億円を給付するのに、事務費9億2,000万円ということになっております。現金給付の方がコストを抑えられるんじゃないかというふうに思うんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

令和2年度の特別定額給付金、あのときに、かかった費用については、あのときは事務費として13.3億円掛かっております。

そのときから人件費も上がっておりますし、また郵送代も上がっておりますので、それを超えるという、増額の要因はとてもたくさんあるのかなと思っております。

あのときは10万円でしたけども、今回3,000円もしくは5,000円を全市民に給付するのに、果たしてあのとき以上の事務費をかけて、またシステムの方も、あのときは住民基本台帳データを活用しましたけども、今システムも変わっておりますので、どれぐらいの経費がそこに上積みされるのかということもちょっとわかりませんので、今回はより費用を抑えられる手法の方を提案させていただいております。

とがし委員:

新潟市の数字とか見てますと、およそ、今回の京都市がやってるデジタルポイントの付与というのの、かかっている事務費用と、人口差とか考えたら、それほど変わらないんじゃないかというふうに思いますので、十分現金給付もやれるんじゃないかと。

当然、京都市としての実績ね、資料でいただきまして、コロナのときに13億3,000万円掛かったというお話をお伺いしておりますけれども、ただ、今回、そういう物価高とか人件費高騰という状況がある中で、他の自治体では現金給付の場合こういうふうに積算して予算計上されているという現状があります。

そういたことを考慮に入れると、やはり私も、現金給付ということもあり得るんではないかと思ったんですけれども、これ京都市と他の都市との違いって何かあるんでしょうか。

文化市民部長:

ちょっと新潟市さんの、どういった状況でそういった事務費を算定されているのかということは把握はしておりませんが、何か他の施策でされたことがあるとか、そういったことがあるのかなと推測しますけども、すいません、ちょっと新潟市さんの状況については把握はしておりません。

とがし委員:

それで、岡山市は71万人の市民に1人、先ほど玉本委員が紹介しましたけど、3,000円と、非課税世帯に1人2,000円上乗せするということで、一体的に進められて、総額28億4,000万円計上されてると。

で、給付費は、ちょっと実際どれぐらいこれ、市民1人3,000円ということだけだったら21億円ですし、ちょっとそれ以外にもありますから、事務費というのを計算するのなかなかわからなかったんですけど、非課税世帯になんぼまわしてるかわからなかったので計算できなかったんですけども、ここはおそらく、新潟市さんと同じような水準、或いはそれよりも少ない経費で住んでいる可能性があるかなと思ったりもします。

同時に、水道料金の減免も5億4,000万円されてるということです。

岡山市は、ですから京都市の場合は、この保健福祉局の非課税世帯への給付については、5億7,000万円の事務費を掛けてやっておられますけれども、そうすると15億円、今回の文化市民局の事務費に合わすと、いう規模になるので、岡山市の方式とかを参考にすれば、実は京都市でも効果的な物価高対策ができるんじゃないかと、すべて低い予算で、よりきめ細やかに市民に届くような物価高対策があり得るんではないかと思ったんですけどいかがでしょうか。

文化市民部長:

はい。それぞれの都市でどういった例えば住民基本台帳のデータを使っているのか、今は標準化だと思いますけども、それ以外に税のデータはどういったものを使っているのか。

今回の施策に必要なデータは何を使っているのか、それぞれ違うシステムを使っていれば、それだけでその突合させるのに、またシステム開発と、費用と期間が掛かりますので、それぞれの政令市さんでちょっとどういったシステムを採用されているのかによっても、この事務費等かかる期間というのは大きく変わってくると思います。

とがし委員:

ちょっとそこはぜひね、これ、今後のこともあるので、参考にしていただいて、ちょっと調べていただいたらというふうに思いますし、私もやはりちょっとそこは、非常に引っかかっているところで、給付の事務費というのを、もっと抑えられないのかということで思ったわけで、ちょっとそういう他都市、京都市よりも規模が小さい自治体で、そうした取り組みをされているということであります。

ですからそういうところの知恵なんかもお借りしながら、京都市としても、やはりそういう対策があってしかるべきではないかというふうに思います。

以前、定額給付金の際にはクーポンよりも結局現金のほうが低く抑えられるという議論とかになった経過とかもありまして、修正されたという経過もあります。

京都市としても、やはりこの後、5割もの市民を置き去りにしてしまうような物価対策にならないように、見直していただきたいということを要望しておきます。

それでこの迅速性ということでちょっとお聞きしておきたいんですけれども。

実施については6ヶ月かかるという話ですけれども、プレミアム商品券の場合でも同程度の期間が必要と。現金給付であれば、5ヶ月から6ヶ月ぐらいでは、ということで、結局同じぐらいかかる期間がかかると。

いうことで、てお聞きをしております。

このマイナポイントを付与するということで、かつて国がやった事業、先ほどちょっと若干紹介があったかと思いますけれども、この制度の場合には、給付を、マイナポイントを制度設計して給付して、それ以降を1年5ヶ月ぐらいの間は使えるようなシステムを維持する、逆に言えば、それぐらい維持しなければ消化されないということであったろうと思います。

第2弾、もう1年8ヶ月ということでした。ということで言いますと、これはかなり、その意味では、迅速性という点であり、現金給付よりも効果が弱いんじゃないかと思ったんですけど、この経済対策として、どういうふうにお考えでしょうか。

文化市民部長:

今回、国の補助金の方活用いたしますので、令和8年度に、ちょっと今回令和7年度では執行ではなく令和8年度にということにさせていただいております。

ただ国の補助金の方の使用が令和8年度中ということですので、令和8年度中のこの事業期間を設けようと思っております。

マイナポイントにつきましては、確か2万円分のポイントはつくんですけども、それを使うために、一定、自分の負担もあった制度ではなかったかなと思っております。

そうした意味もあって、より高額のこのお買い物をするということになりますので、期間の方も長めに設定されたというところもあるのではなかろうかと思っております。

とがし委員:

今回国から来た104億円、それから後ほど議論するほかにも来ている別枠できている予算と、調整給付、子育て世帯への給付というのを合わせて、今回の2月補正と合わせて本来検討したいところなんですけど、まずは、暫定的に今回の予算計上されてるわけなんですけれども、やはり私は市民、すべての市民の方に支援の手が及ぶようにというのが必要だというふうに思ってます。

根本的なところで言いますと、やっぱりそもそも消費税減税だとか、特に思い切った国の物価対策とかあってしかるべきだったというわけなんですけれども。

しかしまずは国、地方に来たということですので、このお金っていうのは有効に使っていく必要あるというふうに思います。

我が会派の中でもしっかりと検討をさせていただきまして、やはりこの、このお金の使い方、補正予算としてやっぱり見直すべきところが多々あるのではないかなというふうに質疑通じて感じました。

ぜひ、当局におきましても、ぜひ、そうした市民の声を受けとめていただきたいというふうに要望して終わります。

以上です。

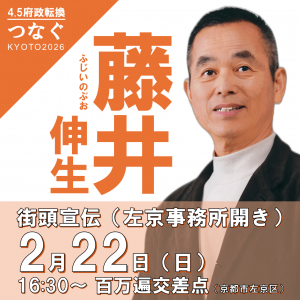

本日2月16日、京都市の2026年度予算案を審議する「2月市会」が幕を開けました。 実質賃金が下がり続ける中、今こそ行政の役割が問われています。暮らしを支える予算への転換を目指し、論戦に挑みます。

本日2月16日、京都市の2026年度予算案を審議する「2月市会」が幕を開けました。 実質賃金が下がり続ける中、今こそ行政の役割が問われています。暮らしを支える予算への転換を目指し、論戦に挑みます。