活動日誌・お知らせ

2023年12月18日京都市議会文教はぐくみ委員会~陳情「行き渋りや不登校の子どもたちのための対策」の審査

新しい市長のもとで、今後、この教育委員会の認識が不登校の子どもたちや保護者に寄り添う方向で改善されることを期待して掲載します。関係者、他会派の議員の皆様にも参考にしていただけたらと思います。あくまでもこの記録は私個人の手によるものですので、正しくは、京都市会の議事録検索サイトに掲載されるものをお待ちいただくが、yotubeをご覧ください。

https://youtu.be/O5UL-34c9PA?si=YdanAfS8dMkaUEgn&t=6169

次に陳情第1341号・いきしぶりや不登校の子どもたちのための対策を審査いします。

理事者説明

☞教育相談総合センター所長(以下所長):陳情第1341号につきまして陳情されてる4点について教育委員会の考えをご説明いたします。まず1点目の行きしぶりを含めた実態調査でございます。不登校に至る背景や要因は個々に応じて多様かつ複合的であること、また、児童生徒自身も要因が特定できないケースも少なくないことから、不登校支援にあたっては普段の学校での様子や子供自身が抱える困り家族関係などの家庭状況各種アンケート調査結果に至るまで、1人1人の子供の状況を様々な視点から丁寧に見取り、アセスメントすることが重要となります。各校では不登校だけでなく行きしぶりや別室登校の状態にある児童生徒も含めて教職員やスクールカウンセラースクール ソーシャルワーカー等の専門家も含めて構成する不登校支援のための校内委員会で定期的に情報共有を図りながら、子供 1人1人の背景まで的確に見立てた支援を組織的に推進しているところであります。子供の状況は日々変化するものでありますので常に子供の様子を気にかけることが重要となります。定点的統計的な調査につきましては文部科学省が30日以上の欠席という基準で不登校に関する調査を毎年全国的に行っているほか、令和2年度には文部科学省による児童生徒及び保護者を対象とした実態調査も行われたところであります。またご指摘の行きしぶりも含めた実態調査については民間団体等により実施されてる部分もございます。こうした調査結果から例えば学校に行きづらいと感じ始めたきっかけなどについて学校に行こうとすると体調が悪くなるや生活リズムの乱れなどの点が上げられてるケースが高いということや原因がよくわからないと感じてるケースが 3割程度あるということもえ示されて把握しているところでございます。こうした傾向につきましては本市政策や各学校におけるアセスメントにおいても参考としております。また各学校において定期的に実施している本市独自の学級経営支援ツール・クラスマネジメントシートでも学級全体や個々の状況としてえ把握できる観点も多いという風に考えております。登校しぶりを含めた実態調査を本市単独で行うことは文部科学省の不登校調査の対象をさらに拡大して1人1人の児童生徒の調査日時点での状況を精査して回答しなければならず、学校にも膨大な負担をかけることとなります。また保護者や児童生徒が回答する調査となれば子供本人に画一的に事情を尋ねることが事態を悪化させる可能性もあることから調査に協力していただける方に限ったサンプル調査にならざるを得ず、すでに国等で実施されているサンプル調査で傾向は把握できていると考えられること、また、陳情でご指摘いただいている行きしぶりの定義が明確ではなくえや他市との比較分析にも限りがあるということから、現時点で本市のみの調査を行う必要性は低いと考えております。文部科学省から示されたC O C O L O プランは令和2年度の実態調査も踏まえて示されたものであります。本市としましてはC O C O L O プランを踏まえて不登校支援政策をしっかりと推進してまいりたいという風に考えております。

次に2点目の学校の中の居場所の設置と人の確保についてでございます。これまでから各校では教室に入りにくい児童生 との学習機会の確保や安心できる場所として余裕教室等を活用しそういう工夫により子供の居場所作りと学習支援を進めてまいりました。そうした中令和5年3月に文部科学省がまとめられた、いわゆる「C O C O L O プラン」におきまして落ち着いた環境で自分のペースで学習生活できる校内教育支援センターの整備促進が示されたことも踏まえ本市においても取り組みを推進しておりえ、今年度は校内の安心できる居場所作りに関する物品費用を全小中学校に配分するとともに別室での見守りや校内の居場所作りのための子供支援コーディネーターを新たに増員するなど学校の取り組みを支援

次に3点目教員研修の改善についてでございます。本市では各校への支援や取り組みを充実させるため不登校の子供への支援のポイントや流れ留意事項等をまとめた心の居場所作りハンドブックを全教職員に配布し日々の支援や校内研修との場面で活用をしているところです。また協議の研修では不登校や生徒指導上の諸課題について教育委員会の指導主持やカウンセリングセンターのカウンセラーが学校に出向き校内研修での講師を務める出前研修プログラムを実施している他、年10回程度のカウンセリング研修講座の実施や教員の経験年数に応じた研修等において1人1人の子供の背景や状態を踏まえた不登校対応の重要性について触れているところでございます。研修においては具体的な対応を含めた事例研修や過去各教員の取り組み実践も参加教員が交流する場を設けるなど具体的な実践につながる研修を実施しております。当事者や支援者の取り組みについてはカウンセリングやアセスメントの研修を通して支援の状況やその後の経過など具体的なケースも取り扱っておりご指摘の内容を踏まえた研修は実施できていると考えているところでございます。

最後に4点目の不登校を議論できる部門部会の設置についてでございます。不登校の要因は様々であり幅広い分野の知見を踏まえて政策を進めることは重要と考えております。陳情書にございます専門部会がどのような位置付けのものでご要望されて いるのか不明確な部分もございますが、本市ではこれまでから臨床心理や生徒指導等の学会とも連携し大学教員など先進的な研究を進められている方を研修講師として招きしているほか、本市における教育相談の中核施設である京都市教育相談総合センターの顧問にも臨床心理の専門家にご着任いただき、広い視野からご助言をいただくなど、不登校施策に専門的な知見を取り入れその充実を図ってまいりました。また平成12年から20年にわり不登校に関する学識経験者や関係者による不登校フォーラムを開催しておりますがこのフォーラムには学史経験者やフリスクールなど不登校支援に関わられている方を多数お招きし全体会文化会を通して議論を深めてまいりました。子供たちの関わり方に関する知見を新たにする場でもあり、こうしたことを 20年にわって進めてまいりました。この中においてはフォーラムの開催を見送っておりましたが、今年度はオンラインも活用し学識経験者や医療関係者をパネリストとしたオンラインパネルディスカッションも開催したところであり広く市民の皆様にご覧いただけるよう動画配信をしているところでございます。今後も幅広い分野の専門家や不登校の子供たちに関わる方々の ご意見も踏まえながら不登校施策の充実に務めてまいります。説明は以上でございますよろしくお願いいたします。

山本副委員長(日本共産党)

山本副委員長(共産):まず冒頭にいろんな重要な議題が複数ある時に陳情や請願、一般質問で時間が制限されておりますので、あと8分しかないんですけれども、市民の皆さんの切実な状況に応える審議するためには、こういう時間の確保が本当に望まれるということを述べさせていただきたいと思います。時間がありませんので、まとめてお聞きしたいと思うんですけども、先ほど不登校対策のこの陳情に対する見解を述べていただきました。今年は不登校児童生徒の数が2839人を超えているということなんですけども、施策につがっている児童生徒の資料をいただきますと450人ということで、本当に学校が、それ以外の子供たちの対応をしっかりできているのかという風に思います。この陳情者の皆さんたちも、「こぼれ落ちたら拾うという対策ではなくて、明日も行きたくなる学校作り」をということを求めておられるんですけども、そのためには長期の不登校になってからの対応では遅いと、行きしぶりという段階にある時にしっかり子供たちの状況を見極めた対応が望まれてるんだ、と。誤った対応してしまえば、その子供に無理やり学校に行かせるとか、親も先生もその時の少しの間違いで不登校の沼に入っていくという事態になってしまいますので、この行きしぶりの子供を含める調査というのをもっと重く受け止めていただきたいという風に思うんです。そうなった時にどれだけ親子さんが悩むことになるか、早い段階で対策したいから京都市にもしっかり対策してほしい、調査をして欲しい、ということだと思います。前回の委員会でも、スペシャルサポートルーム、校内フリースクールということでありまして先ほども物品の支援の報告や子ども支援コーディネーターということも言われたんですけど、先進的、先例的に校内フリースクールに取り組んでいる中学校にお話聞いてきました。もう令和元年ぐらいから登録制でやっておられて学内30人ぐらい不登校がいる中で17人の登録と、ほぼ毎日子供たち10人以上が通っている部屋を見せていただくと明るい空色の壁紙で落ち着いて過ごせる環境作り、隣の部屋でクールダウンできるソファーもありました。こういった環境があるから不登校行きしぶりになっても毎日子供たちが登校して勉強している一方で、その隣の学校では校内フリースクールがなくて私の知っている生徒は年間学校に行けていません。ふれあいの森があることも知りませんでした。学校によって差が出ている。この校内スクールに取り組んでいる学校は総合育成支援員の先生が専従でおられましてそのことが子供たちにしっかりとした対応されている。こういう校内フリースクールに総合育成支援員をしっかり確保して、対応していくということもしていただけるのか確認したいと思います。

☞所長:本市も行きしぶりを含めて子供たちを丁寧に取っていくということの重要性は強く認識してるところでございます。そのための進めている部分につきましては先ほどの説明触させていただいたところであって丁寧にこれからも1人1人をしっかりと見とって適切な支援をしていきたいという風に考えております。また、ご指摘の総合育成支援員をいわゆるスペシャルサポートルームに活用というところですが、本市の総合育成支援員は基本的には発達障害を含め日常の生活に困りを持っている子たちの支援のために入れている方でございます。もしその不登校になっている子がそうした困りを抱えている子で総合育成支援がそこに当たることがその子の支援にあのマッチしてるということであればえそうしたケースは非常に有効かという風に思うんですけれども、総合育成支援は本来そこに関わるためだけのものではなくて申し上げた通り学校全体の困りを抱えた子どもの サポートですので、その方を専任ここにのみ確保するということはえ困難かという風に認識をしてるところであります。

☞山本副委員長:不登校の率が10%のところ15%の学校があるとお聞きしました。本当に正面から向き合える専属の教員置いていただきたい思います。そして個人のアセスメントしていると言われましたが本当に全員のアセスメントをやっているのか、本当にしっかり対策していただきたい。もう審議の時間が全然ないんですよ。あの本当に申し訳ないと思います。引き続き議論続けたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。

片桐委員(立憲民主党)

片桐委員:不登校それからいきしぶりの子供たち、非常に重要なテーマだと思います。私自身もあのこれまでこうした不登校になってらっしゃる子さんの居場所作り的な活動、市民活動的に試行的にやってきたこともありますし、まさに実際にそうしたご家庭の保護者の方また支援をされてる方などの話もこれまでもからも聞いてまいりました。またあの今回の陳情に関して陳情をされている方にも直接の話もお伺いをし、やっぱりどこにやっぱり課題があるのかあのこれまで私自身が課題として考えてきたことと陳情されてる方が課題として認識されてることその中での共通の認識どこにあるかっていうところもお話をさせてもらってきたところです。あの陳情項目の中で実態調査をすることというところ、これ非常にあの重要な点だと私も思ってまして、今あのご説明の中で実際その定点的に調査をすることがどうだということと、日常的にこれまでの取り組みの中でその実態に関しては把握がされてるというご見解だというご説明やったと思うんですけれども、実際にその今の実態その行き渋りも含めて状況が把握ができてるということであるならば、まず皆さんの認識としてここ5年ほどの間においてこの不登校そして行きしぶりの状況というところが非常に改善をして状況にあるのかそれとも非常にこれは深刻化しているという状況なのかについてどういう認識持っておられるのか、そして、そういった改めて調査しなく ても一定そこ把握できてるってことになるならば、もし状況どうかっていうことそれを受けてこれまでの不登校・行きしぶり対策っていうところが、本当に十分な効果上げていると言えるのかどうか、皆さんがどう捉えてらっしゃるか説明しいただきますか。

☞所長:ありがとうございます。本市だけではなく全国的にこれだけ増えている不登校の 状況というのは非常に危機感を持っております。アセスメントあるいは子供たちの日常

の情報共有というのは進めておりますけれどもえそうしたにも関わらず、増えているとこの点については本当に重く受け止めているところであり、対策を打っていると、進めていきたいという風に考えているところでございます。行きしぶりと等の把握の状況でございますけれども、本市では文部科学省の方からも通知が出ておる児童生徒理解支援シートというものを活用しまして、アセスメントの基本情報をまず学校においてしっかりと集約作成をするということを指示をしているところでございます。加えて、本市ではまず学校への方針としましては3日連続休んだ子がいたら、そうした子を担任あるいは擁護教諭が把握した時点でしっかり背景であるとかクラスでの様子というものを校内で情報共有をするように求めております。また、7日連続の欠席を超えて、かつ、何か難しい状況を抱えているであるとか、さらに長引きそうな場合についてえいわゆる不登校の30日に至らない間でも先ほどの児童生徒理解支援シートというのを作成して校内でアセスメント登校支援に関する校内組織・校内委員会でアセスメントをするということを求めているところでございます。そうした取り組みや先ほどの全国的な調査等々を踏まえまして、やっぱり子供たちがなぜ行けないのかがわからない、あるいは、不登校になった子供たちに対してどうして不登校になったのかと、どうした手立てがあったら登校できてたかということに対しても、特ににない、というような子供自身がなかなかその時点では自身の不登校の理由あるいは個別の原因というのが確固たるものとして認識できてないような状況もございます。そうした中である時点での状況というよりも、日々の変化、家庭訪問も含めて1年間、学校に来れないからあのアクセスを取ってないというわけではございませんので、そうしたことを常に共有しながら考えることが大事だという点をあの申し上げたところでございます。そうした上でまだこれだけ不登校が全国的にも京都でも増えているというところですので少なくとも、学校での居場所家から少しでも出られて、学校に来れる場所を作っていきたいというところを当面まずは重視しまして、スペシャルサポートルームの充実というところには特に力を入れてやっていきたいという風に思ってるところでございます。以上です。

片桐委員:端的にお答えいただきたかったんやけど深刻化してるか、してへんか、まず把握されてるかどうかが大事で、それについては深刻化してるという状況は認識をしておられる。その上で深刻化してるのに何らかの対応をしていこうという風に皆さんも考えてらっしゃるんだけれどもしっかりやっぱり調査、この方法により調査が必要かどうか別にして状況把握をしないとその深刻化してる状況に対して、こういう対応が必要だと皆さんが考えてらっしゃる、取り組まれてることが、じゃあその結果として具体的に不登校が減っていっているのか、対策としやってることが効果的な対策になってるかどうかっていうことをやっぱりしっかり検証しなかったら、なかなかこれ解決をしていかないという風に思うんです。現実としてやっぱり今の状況は何らかの対策の効果として徐々に減っていってるとよりは、これはもちろん支援をされてる方の肌感な部分あるけれども、より深刻さを増している。数としては増えていってるんじゃないかというそういうご心配をお持ちなところがあるので、なので、やっぱこういうことが必要なじゃないかという声が出てくると思うんですよね。やっぱ大事なことは皆さんが把握されてるのであれば、そのことによって皆さんがうってる手立てが効果的であるかどうかってこと、常に検証する姿勢を持っていたこと、これがまず大事だということを申し上げたいという風に思います。その上で、校内の居場所づくり、校内フリースクール。これは校内フリースクールの取り組みは委員会で行きましたけども、色々考え方あってその校内にフリースクールを作るという方がいい、もしくは、あの神さんが実施されてるように、そのいわゆる民間のフリースクール等を利用をしやすくするように利用助成等されるみたいな考え方もあると思うんです。これはどちらが正しい、選択肢多い方がいいしその上でやっぱり学校にもしっかり場所があった方がいいという風に思うんですけれどもいわゆるその今ご説明のあったあの支援コーディネーターの配置等々も含めて今京都市のその小中学校あの中で全体でこうこれは全てにおいてこういういわゆる不登校ないし行きしぶりの子供たちが行ける居場所ってのはもう確保されているということなのか、それとも、まだあの全体ではないのか。その辺状況どうでしょうか。

☞所長;個々の子供の状況に応じて、例えば保健室であればいける、別室ではあればいけるという子供が様々な状況ですので、スペシャルサポートルームと呼べる形が全て整っているということではないかもしれませんが、こうしたいわゆる「別室」、改めて作って通っている子たちという点で言いますと、令和5年度10月の段階で147校510名の子たちが小中学校においてその場所で過ごしているというところでございます。

片桐委員:スペシャルサポートルームという形でやってらっしゃるところは何個所ありますか

所長:今申し上げた147ヶ所510名というのが、いわゆる「スペシャルサポートルーム」というところでございます。

片桐委員:分かりました。そういったところまで選択肢はしっかりどんだけ利用しやすくなってるかっていうことなんですけども、基本的にこのスペシャルサポートルームっていうのは、そこに行きたいっていう風に希望をされたら誰でも行けるものなのか、そこを利用したいですっていうことを担任先生とか学校にご相談をして、じゃあこういう形であればそこに行ってくださいという形になるようなもんなのか、そのなかなか行きにくいけどそこやったら行けそうっていう、希望したら、特になんかこう話し合いを経てではなく、利用できるような性質のものなんでしょうか。

☞所長:両面ございます。学校が子供の状況を見て教室が無理であれば、ここなら来れるかということで声かけすることもございますし、保護者の側からご要望を受けることもございます。それは様々でございます。

片桐委員:パトナの利用についてもお声いただくとこであるんですけども、あのパトナ相談で色々相談をしに行くのも、要は自分でそうだから相談をしたいのでお願いしますって言ってもなかなか学校側がそこまでみたいな感じで言わはってなかなかできひんみたいな声もお聞きをするんですけども、実際そのパトナの利用それからふれいあいの杜の利用に関しても希望すればということではなくてやっぱりそれは学校と話あってじゃあそこに行ってくださいってことにならなかったら利用できひんというのは実としてそうなんでしょうか。

☞所長:子供の登校、不登校支援に関してはやはり学校での見立てと保護者の共通理解が非常に大事だという風に思っております。1番重要なのはそこがきちっと一致をして学校は今厳しいけれど不登校の触れ合いの森であればあるいは洛風中学校であればというようなことを共通理解の元で進めていくっていうのが子供たちにとっては1番大事なことで、保護者の思いが先行して子供の気持ちがついてきていない場合に、その後の子供の様子になかなか不合が所持だということもこれまでの経験したことがございますので、できたらそこを求めていきたいという風に思っているところでございます。

片桐委員:これは考え方の違なのかなと思うんですけど、いじめとか適正指導の話でやっぱり直接学校と親とだけで喋ってるとなかなか解決がしない部分もあるし、そこは少大社的に話ができる状況作った方がいいんじゃないかってこと以前に一般質問で確か気をしたことがあると思う同じことがやっぱあるんじゃないかなと思ってまして、やはりあの学校からするとやっぱりそこは良かれと思って学校に来た方がいいですよって、なんとか、やっぱり、例えば1週の 1日2日だけでも変ったらもうちょっと頑張ってみましょうかっていう形で、どうしてもあのより来れる方にという風に指導していくというところがあると思うし、一方で保護者の方からすると家ではすごく嫌がるけれども学校に行ってしまうと、過剰適応というか、なんとかそこで頑張ろうとするんだけど家帰ったらやっぱ嫌がるみたいなことの、その板ばさみの中でやっぱりちょっとそれはなかなかしんどいじゃないか、そこはも本当にそういう状況で学校と親とがなかなか見解がそういした時にそこは親にとってもしんどくなると思うし、子供も大変やなっていうとこも含めて言うと、単純にその親保護者と学校だけでま話をするというとだけじゃなくてそこにやはり不登校の支援をする方であったり機関であったりまた療育機関等があの利用されてる場合であればそこの関係者も含めてやはりその親と学校だけじゃなくて第3者も一緒にやっぱり考えるようにしていくってことが本当は大事じゃないかと思うんですけども、なかなか今そういう体制になってないってとこに1つ課題があるんじゃないかと考えてるんですけど、その辺りいかがでしょうか。

☞所長:あのご指摘の通りあの不登校の背景等々が様々な中で関係者専門家の方もその 分野に応じてたくさんおられるかと思います。学校と保護者の関係が難しくなった、あるいは話がそこだけでは済まないという時に、例えばですけどパトナの方で日曜不登校相談ということであえて参加していただきやすい日曜日に少し学校とは違う視点でアドバイスをさせていただいてるような事業も実施をしておりますしまよりその子供の状況が心配で あればカウンセリングを通してその中で改善あるいは道を見つけていただくということもあの現状の取り組みでは行ってるところでございますので、まずそうしたところのPRも含めてしっかりとやっていきたいなという風に思っています以上です。

片桐委員:重要なポイントはそういった不登校の支援をする校内の取り組みであり、パトナであり、もっとやっぱり利用のハードルっていうのを下げていった方がよりやっぱりしんどいそのなかなか行きにくかったり、行きしぶりしてるっていう状況に対しても、やはり早期に対した方がいいっていうのは間違いないと思うので、そういう部分のハードル下げていくことで、そのことがハードル下げて利用がやっぱりなかなか体操いつか変やったら、そこがしっかり対応できるように体制作ることも含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかっていう風に思います。少しだけちょっと時間がないので、研修の件、1点だけ聞きますけども、研修の中でもできるだけ行かせた方がいいんじゃないか、学校側の方でどう学校に来れるようにするかっていうことをベースに指導してしまう部分がどうしても多いんじゃないかってお話を聞いてると、そういうケースが多いように思うんですけど、必ずしも研修等に関しては、どうやったらできるだけ学校に来れるんでするかっていうことの下で検証されてるといそういうことではないんでしょうか。どうなってますか。

☞所長:あの決してそういうことではございません。研修の大きなポイントというの は本当に子供の困りがどこなのか背景は何なのかで少なくとも原因を特定すること が大事なではなくて子供の様子がどうなのかというところをどのように見立てるのか という研修が主なことになっています。それを校内でどう共有してどうつなげていくのかという内容でございますので結論ありきでこの方向に持っていく登校につなげていくためにはこう考えるべきだというような研修を実施してるということはございません。

(更新日:2024年02月09日)

不登校の児童生徒が激増する中、教育のあり方が問われています!市民団体の公開質問状に3氏が回答

不登校も市長選挙の大事な争点です。

2月4日は京都市長選挙の投票日です。

不登校当事者の保護者や支援団体でつくる「京都の不登校を考える会」のみなさんが立候補された方に事前に不登校に関する公開質問状を出し、その回答状況をホームページで紹介されています。ご参照ください。https://educationforallkyoto.wixsite.com/futoko

(更新日:2024年01月23日)

京都市会環境福祉委員会では2023年12月18日、「敬老乗車証について」、自民党議員と共産党の私が一般質問に立ちました

京都市会環境福祉委員会では2023年12月18日、「敬老乗車証について」、自民党議員と共産党の私が一般質問に立ちました。(下の方で全文文字お越ししています)

当局からは、10月末時点の敬老バス回数券の交付率が5.09%と想定の1/6にとどまり、従来の敬老乗車証と併せた交付率も36.76%、京都市の想定した交付率60%に遠く及ばなかったことが答弁されました。また、近く利用実態アンケートを取り検証するとの表明がありました。

【敬老乗車証改悪の経緯】

昨年は、負担金が2~3倍に、今年は3~4.5倍値上げされ、最高額4万5千円となりました。また、昨年700万円以上の年収の方約6000人の方が制度から排除され、今年からは対象年齢が71歳以上に引き上げられ、70歳の方1万6000人が対象から排除されました。また、その対象者の中でも負担金引き上げにより大幅に交付者数が減少しています。

<従来の敬老乗車証交付者数>

<敬老バス回数券を交付率に含めた場合>

京都市当局は、当初、敬老乗車証の値上げによって交付申請者が30%程度に減少しても、敬老バス回数券(購入額の半額を最大5000円上限で補助)を30%に方が利用するので、トータルで従来の敬老乗車証を上回る利用者数になるとしてきました。「持続可能」にするためといいながら、実態としては、制度の崩壊を進める結果となっており、福山和人さんを市長にして、ぜひ、もとに戻しましょう。

======https://youtu.be/SPZ1mKZve50?si=9jT6zR_FtYSnHFMy&t=5795

☛介護ケア推進担当部長(以下、担当部長):敬老乗車証制度についてでございます。敬老乗車証につきましては、フリーパス証、これも有効期間が10月1日から翌年の9月30日までという風にしておりますので、例年10月1日、これを一斉更新日といたしまして、その交付率につきましては、これまでからこの一斉更新の作業が一定落ち着きました10月末時点の数値を算出することとしております。今回、制度の見直し後初めての一斉更新を終えました令和5年10月末時点の交付率はあの全市平均で 36.76%で前年度比となっておりまして0.91%減少していますものの、令和4年度が37.67%となっておりますので、これなみの水準になっているという風に考えております。そのうちフリーパス証の交付率につきましては31.67%でございまして、令和4年度から実施しております段階的な負担金の引き上げもしておりまして、昨年度よりかわ減少しているところでございますけれども、見直しにあたり試算していました交付率は30%なんですが、これは上回っている状況にあるという風でございます。一方で、敬老バス回数券の交付率でございますが、これにつきましては 5.09%ということでございまして、見直しにあたり試算していた交付率よりは低い状況でございます。けれどもこれにつきましては、本年10月に新設をして間もなく、また、バス回数券は有効期限がございませんので、急いで申請する必要もございません。そういったことから交付率につきましては、今後も一定伸びていくものという風に見込んでいるところでございます。しかしながら、制度改正の過渡期ということでございまして、フリーパス証をご利用にならない方はこの敬老バス回数券をご利用いただくということが得になるよということが、まだ十分に高齢者の皆様に浸透していないという風に考えております。今後こういった点をしっかりご理解いただけるように、重ねて発信をいたしまして、さらに利用の促進を図っていきたいと考えております。以上でございます。

桜井:まずフリーパス証でありますけれども、これは、ほぼほぼ予測通りということで、若干負担金が上がったので少し少なくなっている程度というところであります。また、新たに導入した敬老バス回数券でありますけれども、これについては、今ご答弁あったように、交付率が低いということであります。それぞれ利用される方が、それぞれの生活に応じた中でフリーパス証なのか、あるいは、回数券なのかというところを、ご選択いただけるものであると、今ご説明いただきまたけれども、制度の過渡期というところで、ご利用いただくことがご利用者の得になるということが周知できてないのかなっていう感じがするんです。今のご答弁から言うとね。今年として10月末状況の交付状況踏まえた中で1つ課題は、今5.09%。これ非常に低いんで、ここはやっぱ改善してくってのは、1つの課題かなという風に考えますけれども、敬老バス回数券の交付率の向上に向けて今後どのように取り組んでいかれますか。

☛担当部長:敬老バス回数券これの効率向上に向けた取り組みでございます。これにつきましては、新しい取り組みでございますので、高齢者の皆様に十分にご理解をいただけますよう敬老バス回数に特化したチラシを作成しております。先週12月15日から区役所支所等の関係機関で配布をいたしております。とともに、同じ12月15日に本市の公式SNS等での発信もしておるところでございます。また、今後、市政協力委員の皆様にもご協力いただきましてこのチラシにつきまして1月のあの市民しんぶんの区版の配布と合わせまして地域でご回覧いただけるように準備をしているところでございます。さらに初めての取り組みだったんですけれどもあの12月1日から3日にイオンモール京都桂川で実施をされました「介護シニアケアにあの関する体験型イベント」というのがあったんですけれども、このイベントにおきまして敬老乗車証に関するブースを設けまして本市の職員があの出向きまして制度紹介でありますとか、相談、それから申請の受付等を試行的に実施をしております。この結果民間バスにもご利用いただける、この回数券の特徴をご理解いただけるいい機会になったのかなという風に考えております。今後におきましても行政区それから地域ことの交付状況の分析を進めまして、その結果を踏まえて、さらなる市民周知の取り組みを検討してまして、可能なものから速やかに実施をしてまいりたいと考えております。以上でございます。

桜井:イベントでのPRそれからチラシの作成、SNSの発信ということで、あらゆる手段を通じて集中していただくんですが、繰り返しになりますけど、ご利用いただくと得ですよということをやっぱここはしっかりと強調していただきたいという風に思っています。それでこの条例を改正した時に附帯決議においてはこの見直した理由っていうのをしっかりと市民の周知をして理解をうるというところも求めておりますけれども、今回敬老バス改正券の交付率向上に向けた周知の取り組みについてはあのそうした市民理解を得ることもしっかりと求めていますよっていうようなことも、見直しと合わせて知らしていただくというとこと、その辺りも大事かなという方に思っています。この敬老乗車証の制度そのものです けれどもえっと多市においてはその制度そのものをなくしてしまわれているところもある中で本市は先ほども申し上げましたけど、非常に大事な仕組みであり制度でありますから、持続可能な制度として継続していくというところの、そのための今回の見直しであったんですけれども。近隣の都市と比較した場合なんですけれども、例えばこの制度に必要な経費面の本市の負担ですね。そういったものを見直し、後のそういう面を、経費面から見て本市の経費の負担状況っていうのはどうなのか。要は、京都市はかなり市民負担を強いてるじゃないかみたいな誤解をしはる方もひょっとしたらおられるかもしれんねんけども、他市と比較して、その財政負担の状況ってのは本市だけが多いのかあるいは、他市並なのか。あるいは、少ないのか。その辺の状況はいかがですか。

☛担当部長:各都市敬老乗車証制度、制度が異なりますので単純な比較は難しいんですけれども、制度にかかる市税と利用者負担の割合だけで見ますと、本市の見直し前につきましては9対1であったところでございます。これは大阪市それから神戸市と比較しても極めて高い状況にあったということでございます。今後も高齢者が増加していく中にあっても議会のご指摘の通り持続可能な制度としていく必要がございます。そうしていくためにはこの負担割合を適正な水準にする必要があったというものでございます。あの見直し後あの交付開始年齢の引き上げが完了いたします令和14年度にはこれが9対1が、6対4という形になる見込みでございまして、大阪の場合はメトロさんの負担も含む形になりますけれども、概ね大阪それから神戸と同水準になるというものでございます。以上でございます。

桜井:あの負担金の見直しに関しては、市民にあの大きな負担を敷いてるっていうなご批判もあるんですけれども、繰り返しになりますが、制度を持続可能なものとしていくための見直しであるという風に私は思ってます。あの今単純な比較はできないということではありましたけれども、大阪や神戸と同じようなあの負担比率で6対4ということでございますから、決して本市の財政負担というのは他都市と比較して見劣りをするようなもんではないのかなという風に、私は思いました。それで是非、理事者におかれましては、今後色々さっきもねイベントとかいろんな形でチラシとかPRしてるとおっしゃってたんですが、様々な周知の機会とえて、そういった今色々ご答弁になった近隣の他その比較も含めた中であの今般の見直しの本市としての考え方っていうものを色々と知恵を絞っていただきながら、周知に努めていただきたいと思いますし。合わせてですね、附帯決議では見直し後の利用状況の検証についても求めているわけでありますね。じゃあ、この見直し後の利用状況の検証についてはどのような形で取り組んでいかれますか。

☛担当部長:令和5年10月末時点の交付率、全体の交付率としましては令和4年度並みの 水準を確保してはいるものの、条例改正の際に頂戴いたしました附帯決議を踏まえまして今後、利用状況等の制度検証を行いましてより、一層交付率向上に向けて取り組んでいく必要があるこれは認識しているところでございます。今後さらなる市民の周知の取り組みを実施していくことに加えまして、利用実態の把握をするために来年度の可能な限り早い時期にアンケート調査を実施いたしましてその上でその結果を踏まえたより効果的な交付率向上策こういったことをしっかりと検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

桜井:今回の見直しでございますけれども、新たに回数券を、その制度を作ったわけでありますから、その利用状況については、見直しの前と後と単純に比較できるものではないのかなっていう風に思っております。一方で、今回の見直しについては、議会の方でも色々あの行財政改革計画この中のあの1つの課題・議題として市会の中で、きっちり議論が、大事な案件でございますからね、持続可能な制度とするということの議論を重ねた上でえ私たちは議決をしたものであるという方に考えておりまして、京都市においてはこの今後ま将来わたってこの制度を続けていけるような制度運営することは当然として、繰返しになりますけれども附帯決議を踏まえて、1人でも多くの方にご利用いただけるというようにあの引き続き市民周知、制度の検証をしっかりと取り組んでいただきますことは要望します。今後できればあの議場に行ってまたかとあの陳情とか請願書回付とかないようなことを祈りたいと思いますが。以上持ちまして私の質疑は終わります。

とがし豊(共産)https://youtu.be/SPZ1mKZve50?si=4O6MUTN4QKb44Xi3&t=6648 とがし:どうぞよろしくお願いいたします。今回ですねえ敬老バス回数券っていのが京都市の当初の計画では 30%の方が申請されるという予定でしたが5.09%ということになっています。従来の敬老乗車証ですね、パスの方ですけども、これは37.67%から31.67%へ、6%減少となっていると。結果としてこの敬老バス回数券と敬老乗車証を合わせても37.67%から36.76%に1%減少ということになっています。これは京都市が想定していた敬老乗車証と敬老バス回数券とを合わせて60%という水準から考えて、あまりにも大きな落ち込みではないかという風に考えますが、この点、どう考えられているのか。今回の制度の改悪そのものが高齢者の社会参加を想定以上に阻害する方向で働いてるんではないかという風に考えますが、この点についての保健福祉局の見解を問いたいと思います。

☛担当部長:令和5年10月末時点の交付率についてでございます。先ほどもご答弁させていただきましたけれども、まず、フリーパス証につきましては、1年1回更新という形で、なおかつ、地下鉄市バス等に頻繁にお乗りになられる方、こういった方々がお使いなられるという形になりますので、この更新の時期にほとんどの方、大半の方が更新をしていかれるということかという風に考えております。一方で、バス回数券につきましては、今年から新設したわけでございますけれども、10月からスタートしたという形でこの今の5.09%という数字は10月末時点の数字ということでございます。また、フリーパスは1年更新となっておりますけれども回数券につきましては有効期限がないので、また、回数券のご利用につきましてはあまりそのフリーパスほど市バス地下鉄等にお乗りにならない方、こういった方々にもあの敬老乗車証を使っていただきたいというのがコンセプトでございますので、急いでご申請する必要がなく、使われる時にご申請いただいても十分にお使いなられるということでございますので、5.09%が10月末の数字ですけれども今後についても一定伸びるという風に見込んでるところでございます。ただ、これも先ほど申し上げましたけれども、やはり今年から新設ということでまだこの敬老バス回数券というのが周知が進められていないのという風に認識しておりますので、敬老バス回数券に特化したチラシを策定作成をいたしまして、この少なくとも年の末に向けてあの敬老バス回数券ということを、しっかりと周知 をしてあのご利用いただける方、まだ、ご存じない方がいらっしゃいましたら、しっかりと使っていただけるように周知をしてまいりたい、そのように考えております。以上でございます。

とがし:周知不足だったと言われるんですけども、私はそんな周知不足とかいうレベルの問題ではなくて、直率に行ってこの京都市が打ち出した政策が噛み合ってないんじゃないかっていう風に思うんです。それで、実際ですね。私、あの色々地域歩いておって高齢者の方に敬老乗車証とかバス回数券ありますけど、どうされますかって言うの聞いたりしますけども、あのやっぱり、敬老乗車証が例えば5000円だったか方、去年1万円になって今回1万5000円だと。で、「私の年金ではとても無理じないけど無理だ」とっていうことでもう実はそのもう昨年の段階で諦められたねその方は。で、「いやあの今度敬老バス回数券ありますよ」って話もしましたけども、その敬老バスがもう手が届かなくなった段階では、もうバスのもう乗らへんわっていう話になってしまうんですよ。そこで今までは敬老乗車証が 5000やったらなんとか出して乗ることができると思って5000円出しておられたと。ところが、その時は、敬老乗車証あるから頑張ってバスで移動しようかと思っておられた方がもう外に行くことを諦めて外出抑制する、萎縮する方向に働いてんですね。今までは敬老乗車証があるからと言って外出できていたものが、インセンティブを与えていたものがなくなったということで。しかもコロナ禍で非常に全体的にこの萎縮ムードが漂っていた状況の中で敬老乗車証は値上げされたもんですから余計とその流れに輪をかけてしまったという問題があるという風に思うんですね。ですからやっぱり私は、検証するというけど、本当にそういう実態を把握すべきだっていう風に思うんです。これで交付率とかを、この数字とかを見ておりますと、例えば3000円から9000円になったところで言ったら46%あったものが39.18%になって、今回はパスの方は32.89%に落ち込んでいると。敬老バス回数券は4%しか埋められていないので、トータルで減少。3.41という風に落ち込んで、ここは敬老バス回数券が6.2%で少し戻しているわけですけれども。こんな形でちょっと現れてまして、特にちょっと深刻だと思うのが、今回1万円から 4万5000円になったところなんかで言ったら、元々36%だったものが18.56%に昨年になりまして、今年はこのパスの方は12.9%で敬老バス回数券で7.5%なので、これ合わせたら20%ということで。ちょっと戻してはいるんですけれども。ただですね。やっぱりこれ対象になる方の5%しか申請がなされないという状況になってるっていうのは、私はこれ深刻な外出抑制になるという風に思うんです。昨年の負担金の見直しの券では、介護送迎で、昨年の負担金の値上げの時には2万5000人が敬老乗車証を諦めたということだったんですけども今年度で言うと例えば、元々700万円の人は対象外ですけど、それがどれぐらいいるのかっていうことと、今回はあの71歳からになりましたので70歳で最初から制度に入れなかったという方も含めて全体の利用抑制がどうなったかっていうことと、その制度から除外された人たちがどれくらいの規模でま生まれているのかということについて、あのちょっと数字が出せる数字があったら教えていただきたいと思います。

☛担当部長:まず敬老乗車証制度の見直し、これまでから出てきておりますけれども、制度を持続可能なものとするためにあの従前の見直し前の制度であると制度が維持していけないかもしれない今、まだこれからあの例えば10年後20年後お使いになる方があの対象年齢になられた際にはもう制度がなくなってしまっていると言ったことがないように、制度持続可能のなものとしていくために見直しを行うというものでございます。負担金が上がったのでフリーパスを使わない、それからそうなるとバスにも乗らないわという声があったということでございますけれども、その辺についてはバスの回数券があってその回数券を使うとお得に乗れるよという周知がまだまだ足りないということをご指摘いただいてるのかなと思いますので、そこにつきましてはあの新しく作成しました回数券に特化したチラシでしっかりとそういう方にもお得かなという風に思っていただけるような周知をしていきたいという風に思っております。また、負担金等見直しをしたことで外出抑制、萎縮をするような方向になっているのではないかというご指摘でございます。これも、これまでから答弁をしておりますけれども、高齢者の皆様が外出をされる手段というのは様々あるという風に考えております。もちろん市バス・地下鉄を乗なられるということもありますし、あの先ほどコロナ禍というご指摘もございましたけれども、コロナ禍を経てそういう手段を使わずに歩いてでありますとか、自転車とか、そういうのを使って引き続き、ご利用になりましたけれども、そういうのを使って社会参加をされるそういう手段っていうのは様々あって、それはご利用者さんの選択によるものかという風に考えております。我々といたしましては持続可能な制度とした見直しだよということを、これからも、しっかりと伝えていくとともに、また回数券につきましては最大5000円の負担で1万円分ということでございますし、5000円全部使わずに、例えば1000円 2000円とかお乗りになる、回数を個々に合わせた回数券をご利用いただければ、ご利用しやすいということもございます。その辺りの周知というのを今後もしっかりしていきたいという風に考えております。また、数値の話でのご指摘でございました。昨年度の交付者から今年度の交付者数で、どれぐらいの方がご利用辞められたか、というご指摘でございます。先ほどの2万5000人というご指摘につきましては、我々この計算をしておりませんけれども、おそらく前々年度の交付者数から前年度の交付者数これを引いた数が約2万5000人でございましたので、その同じ計算をいたしましたら、令和4年10月末現在の交付者数は敬老乗車証の交付者数が11万 7717人、それが今年度が10万9964人という形になりますので、その差し引きが7753人。2万5000人と同じ考え方ということでございましたら、この7753人ということになるのかなという風に考えております。また、年齢の引き上げそれからこれは令和4年10月からしておりますけれども 700万以上の方対象にさせていただいておりますけれども、この人数でございますけれども。年齢引き上げによりまして今年度から71歳以上が対象ということになっておりますけれども、令和5年10月1日現在70歳ということで、制度見直し前だったら対象になってたけれども見直し後ですので対象外になって71歳からになるという方が大体1万6000人おられるという推計になっております。また700万円 以上の除外された、700万円以上の方につきましては約6000人という風に計算しているところでございます。以上でございます。

とがし委員:昨年と比べたら7753人減ってるけれども、それ以外にあの70 歳っていうことで新しい年齢引き上げによって1万6000人減ったということになりますので、その意では意味ではまこれ制度が変わったことによって今年度はさらに2万4000人弱ですね、あのまえ使うことができる人が減ったという風に言えると思うんで、これは非常に深刻な事態だと思います。この間もちょっと議論させていただいておりますが、バスと地下鉄以外に交通手段があるんだとか歩くっていう選択があるんだと。それは結果として本人の選択だという風におっしゃるんですけど、先ほどもちょっと説明させていただきましたけれども、今まで敬老労場車長やったら頑張って外出してた方、敬老乗車証を金銭的な理由で交付申請できなくなってしまったことによって、バスと地下鉄っていう選択肢が奪われた状態で選択しなさいって言われているわけですですから、そういうことで言うと私はやっぱり京都市のこれまで誇ってきた福祉が重大な後退にさらされているという風に思います。それから持続可能な制度とおっしゃいますけれども、この交付申請がその所得階層によってはま12.59%しかないっていうのは、これ持続してるのかって言ったら私は持続していないという風に思うんです。それからあのこのねえ財政の京都市の見立てから考えても、大体敬老バス回数券で5億円ぐらい予算を毎年使っていくっていう計算だったとき思います。けれども今回その30%のはずが、1/6ですわね。このまま行ったら執行率1/6ってことになるわけですよね。そうすると結局、5億円って見込んでたものも、4億円とか残るんですかね。結局そうすると、昨年の決算は46億円の支出でしたけど、元々52億円とか53億円出してたものが49億円まで減るっていう話やったという計画だったのが昨年段階で 46億円まで減って、さらに敬老バス回数券の利用がそんなに伸びなかったらさらにこれ執行率は下がってくという風になっていって、京都市が想定していた以上に福祉の予算削減することになってくるんやなという思うんです。だから、これは、その京都市が想像した以上に萎縮効果をもたらしてしまってるから起こってくることだと思うので、やはり、その辺はやっぱり抜本的に見直していただきたいと思うんです。名古屋市なんかで言いますと私どもはその145億円っというキャップをねえそれはまあの名古屋の共産党の市会議員団って言うと、そのキャップも外してほしいっていうぐらいのことは言うてはるわけなんですが、ただその名古屋、少なくとも消費税込みで145億円 までは最大値確保しようってことを考え方として持ってるわけで、それで言うと京都市はこの52億っていうラインをさらにどんどんどんどん下げて、しかも想定以上に絞り絞りすぎた状態になってるわけだということなので私やっぱりそのこの事実からしてもやはりこの敬老乗車証の値上げこの幅っていうのは本当真剣見直さなあかんと思うんですよ3倍にしたとか4.5倍にしたっていうのは間違いだったということで見直していく必要はあるというに思いますし、私からするとやっぱり元に戻すべきだという風に考えます。その意味で私あのこのちょっと今回の交付率あの率直にいって衝撃的すぎたんですよ。もう少しこう申請されるのかなと率直に思ってたんですよ。それは。ですが、実際にはそうではなかったっていうの現実なので、今の制度の元で周知していくっておっしゃられるのはまそれそれそうせざる得ないとは思うんですけれども、ただやっぱり今からでもやっぱり見直しを本当に考えていく必要があるということで思います。ですので、ちょっと、その先ほどちょっとその交通手段色々あるではなくてやっぱり率直にですね外出を萎縮してる方がいらっしゃるってう事実は認めて欲しいんですけどいかがですか。

☞担当部長:いくつかご指摘頂戴しましたけれども、まず名古屋市との比較も申していただいてたかと思うんですけれども、各都市におきまして、例えば税収とま様々状況が違いますので京都市と名古屋市の状況も違いますことから単純に比較はできないのかなという風に考えております。また、これまでからもこれも申し上げておりますけれども、6割以上の方方が大体、制度見直し前は3000円月250円だったと。あの250円のご負担で乗っていただいてたということありますけれども、このあの敬老フリーパスの方につきましては20万円程度の価値があるというものでございます。受益と負担それから世代間の負担のバランスそういったことを踏まえまして、この3000円 の方がこの令和5年10月からの見直しで は9000円、月750円のご負担で市バス・地下鉄乗放題という形になります。制度を持続可能なものとしていくための見直しということでございますので、こういったことをしっかりと周知をしていく、ご理解をいただく、そういった取り組みということをまだまだ続けていく必要があるのかなという風に考えておりますので、今後も進めて参りたいと思います。また外出が委縮しておられるということでございます。それぞれあの高齢者たくさんいらして人それぞれのあの受け止め方があるかという風に思いますので、それぞれの方の考え方、思いの中で、そういった風に把握、そういった風に思われる方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、外出の手段というのは先ほども申し上げましたように、市バス・地下鉄だけではございませんので、そういった社会参加の仕方、そういった様々なライフスタイルでライフスタイルに応じた参加の仕方というのがございますのであのそういった様々なライフスタイルの中での仕方の1つの手段が市バス・地下鉄という風に我々としても考えておりますので、その市バス・地下鉄の敬老乗車証は大切な制度というふにいう風にご指摘いただいてるかと思いますこれをま継続していくための見直しということでその辺り をましっかりと周知していきますし、付帯決議で頂戴しております制度の検証をしていくと。その中でこの見直しというのが、効果がどこまであったのか、もう少し交付率上げるためにどうしていったらいいのか。そういったところの制度の検証っというのも、今後しっかりと進めていきまして、この制度がより持続可能なものとなるように見直し等をしっかりと説明し取り組んで参りたいという風に考えております。以上でございます。

とがし:社会参加を促すという、敬老の精神でもって社会参加を促すという敬老乗車証の原点に関わるところで今、人それぞれ様々っておっしゃられましたけども、これは社会政策ですのでその政策の効果がマイナスなのかプラスなのかっていうことをきちんと評価しなくちゃいけないんですよ。ところが今、保健福祉局の出されている答弁っていうのはそこ完全に思考を停止してしまっているんですよ。マイナスの効果もきちんと認めないいけないじゃないじゃないですか。マイナスの効果があるから敬老バス回数券でちょっとは回復できるかなっていうプラスの効果を期待されたんだと思うですよ。それはマイナスの効果を認めてるから、そういうことをおっしゃられるわけなんで、それやっぱり素直にマイナスの効果があるんだっていうことについてはきちんと評価しなくちゃいけないと思う。それをマイナスについても、こうなんかやってることは全部全部プラスになるんだみたいな、そんな非科学的な答弁ではダメだと思います。ですから、そこら辺はまた何回も議論すると思いますけれども、そこはやっぱりちょっと考え直してきたい。本人の選択で選んでないだけなんだって言い方では、経済的理由で選択できない状況になってるわけなんで、年金の収入ちゅうのはあの物価上昇と比べて全然上がり方低いですから。で、この状況の中でそういう苦しい状況が起こってるので、そこやっぱりちょっと理解していただきたいんです。で、そういう答弁がねちょっとこう市民の懐具合にしっかり心寄せたような答弁がなされるようになって欲しいんです。京都市にそういうのがないっていうのがやっぱり 1番問題であるという風に思ってますので、是非今後検証されるということなんですが、この敬老乗車証の負担 金の引き上げとか、あるいは、敬老バス回数券導入っていうものが、あの実際に利用されてる方の心理にどのように作用してるかっていうことはきちんと評価できるような検証してください。そうしないと全然検証なりませんから、その次の一手もそれじゃ打てないんでねで、敬老バス回数券、皆さんで言った敬老バス回数券で打開すると言っておられたけど、そうなってないっていう現実もあるわけですけど、それもきちんと評価しなあかんと思うんです。ですので、私やっぱり元に戻すのが1番いいんですけれども、是非そういう意味できちんと検証してください。今回で本当多くの高齢者の皆さんが生きがいというか、自分の足を奪れたわけなんで、かなり受けてるので、そこに心寄せていただきたい。このこと申し上げて終わります。以上です。

(更新日:2023年12月20日)

学童保育・児童館職員組合員等が損害賠償を求めた訴訟について控訴せず、30年間行われてきた団体交渉に直ちに応じるよう求める【申し入れ】を行いました~日本共産党京都市会議員団

2023年12月11日学童保育・児童館団交訴訟の控訴断念を求め申入れる日本共産党京都市議団

12月8日京都地裁において、京都市が京都府労働委員会による団体交渉の命令に従わないのは違法であるとして、京都市に対し全国福祉保育労働組合京都地方本部や学童保育・児童館支部に30万円の損害賠償を支払うよう命ずる判決が言い渡されました。控訴方針を示している京都市に対して11日、日本共産党京都市議団として直ちに判決を受け入れ、団体交渉に応じるように求める申し入れを行いました。当局は「判決を精査し検討している」「この申し入れもうけ、検討します」と答えました。

(更新日:2023年12月11日)

「聖護院・黒谷の景観を守る会」提出の陳情審査~三菱地所レジデンスさん、聖護院門跡の正面、かつ、低層の住宅群の中に巨大なマンションは似合いません!2023年12月6日京都市会まちづくり委員会

VIDEO 京都市会まちづくり委員会2023年12月6日(メモ:とがし豊作成)

京都市会まちづくり委員会2023年12月6日(メモ:とがし豊作成)

◇委員長:それでは陳情第 1325号「マンション建設計画の指導について」を審査いたします。それでは理事者説明願います。

☞(理事者説明)建築指導部長

ありがとうございます。それでは陳情第1325号「マンション建設計画の指導ついて」ご説明申し上げます。お手元の陳情文書表をご覧ください。陳情者は記載の通りでございます。陳情の要旨でございます。住民は元より京都市民も聖護院門跡から金戒光明寺(通称・黒谷)に至る景観と住環境を大切にしてきた。しかし聖護院門跡の前に三菱レジデンス株式会社が計画している分譲マンションは、歴史ある聖護院門跡を見下ろす計画であり、この地にふさわしくはない。さらに敷地境界からほとんど隙間もなく五階建てが立ち、マンションの壁やベランダが直近の家にそそり立つことになる。ついては、聖護院門跡から黒谷に至る山並みが見える低層の景観や近隣の家の住環境を守るため、次の2点を願う。1点目は聖護院門跡を見おろすようなマンション計画を見直すよう事業者に指導すること。2点目は2階建てが連なる近隣の住環境と調和した建物になるよう事業者に指導すること、というものでございます。想定される計画地の地域地区につきましては、用途地域が第2種中高層住居専用地域、高度地区は15m第1種地区、景観規制は山背景型美観地区に指定されており、建蔽率60%、容積率は200%でございます。また計画地の周辺状況につきましては、北側が幅員8mの道路及び駐車場を挟んで聖護院門跡西側及び東側が2階建ての戸建て住宅、南側が7階立ての共同住宅や6階建ての商業ビルとなっております。本件の手続きの状況でございますが、12月6日現在、中高層条例に基づく届出や報告書は提出されておりません。また景観法に基づく認定申請も提出されていないため、本市では建築の概要は把握してございません。今後、中高層条例の手続きが行われた場合、条例の趣旨に基づき周辺の住環境に配慮した計画となるよう指導行うとともに、景観法に基づく認定申請が提出された場合には、美観地区の基準に基づき周辺の街並みに配慮をした計画となるよう指導を行ってまいります。ご説明は以上でございます。

井上副委員長・自民党

〇井上副委員長:このマンション建設計画の指導についてですけれども、先日、陳情者の方と私とそしてまた島本委員と一緒になって直接お話もお伺いしました。この計画地の規制内容をもう少し具体的に説明していただきたいのと、実際にこれどのような規模のマンションの建設が可能なのでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい、計画地につきまして、用途地域が第2種中高層住居専用地域で建蔽率は60%、容積率は200%でございます。高さにつきましては15m第一種高度地区に指定されており、マンションでありましたら通常地上5階のものが建築可能でございます。さらに勾配屋根を設ける場合には高さ18mまでの緩和措置がございます。景観規制につきましては山並背景型美観地区に指定されておりまして良好な屋上の景観や周辺への圧迫感の低減などの配慮が基準として定められてございます。以上でございます。

〇井上副委員長:はい、まだ手続きがされていないということですけれども、この規模の建物を建築するためにはこれどのような手続きが必要となるんでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい。陳情書によりますと階数は5階建てですので、高さが10mを超えることが想定されます。その場合は通常の建築確認申請に先立ちまして中高層条例の手続きが必要になります。具体的には建設予定地に建築物の概要を記載した標識を設置するとともに、近隣住民に計画内容を説明した上でその説明状況について本市に報告していくことになります。加えまして当該地は山並み背景型美観地区に指定されておりますので、景観法に基づく認定申請を本市に提出し認定を受ける必要もございます。以上でございます。

〇井上副員長:これ今後、中高層条例や景観法に基づく認定申請の手続きにおいて、どのような指導を行っていかれるんでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい。まず中高層条例で申しますと、届け出が提出されましたら、建築計画 の内容、それから近隣への説明状況を精査した上で、条例の定に基づきまして必要に応じて近隣住居への日照・通風への配慮、それから近隣住居への見おろしに対する配慮などを求めていくことになります。

☞(答弁)都市景観部長:はい、認定申請が提出されましたおりには、その手続きを通しまして山並み背景型美観地区のデザイン基準定めております。これに基づきまして周辺への圧迫感の低減を図るため道路からの十分な後退や外壁面の分節等の配慮それと、緑の連続性。この地域非常に緑豊かでございます。それを考慮した植栽計画の検討などについて協議してまいりたいと思っております。その結果としまして歴史的な街並み景観の保全を図り、東山山麓の緑豊かな自然景観との調和に配慮した計画となるように求めていくことと考えております。またあのあたりの景観との調和、周辺景観への圧迫感の低減を図るという点では、例えばですが、春日北通からの見え方、それに加えまして、聖護院からの見え方につきましても、シミュレーションをきっちり相手から出さして検証を行っていくということも相手の方に求めてまいりたいと考えております。

〇井上副員長:はい。あのしっかりとあの事業者に指導をしていただくようにお願いをして質問を終わります。

神谷副委員長・維新京都国民

〇神谷副委員長:よろしくお願いいたします。私どもの会派にも住民の皆さんがお越しになられまして、左京区の議員中心に皆さんのお声をしっかりとお伺いをしたところでございます。基本的に先ほど制約・規制等については答弁があった通りでございますけれども、やはり、あのこの周辺、低層の住宅があってですね。で、西側にまさに隣接して2階建ての住宅があるなどの現場もあることから、またながらくこの土地駐車場になったことからですね5階建てが急に立つってことで住民の方々の戸惑いも一定理解できるところではございます。法で規制できるとこ、できないとこ、色々あると思いますけれども、先ほど井上副委員長からもありましたが、しっかりとあの今後事業者に対して、近隣の皆さんのご意見をしっかりと伺ってですね、これまでもそうしていただいていると思いますけれども、丁寧に対応するように、京都市からも是非アドバイスをしていただきたいと思いますが、改めてになりますが、いかがでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい。今後、建築手続きがなされましたら、それぞれの制度の趣旨に乗っ取りましてしっかりと事業者の方には対応を求めてまいりたいと考えております。以上でございます。

〇神谷副委員長:ありがとうございます是非よろしくお願いいたします。あとですね。もう1点ちょっと確認をさせていただきたいんですけども、この陳情の中でも懸念されている聖護院門跡との間で、事業者は実際何か協議を行っているのかっていうことと、また、京都市に対して聖護院門跡から何か相談等が何か寄せられているのか。その辺についてちょっと確認をさせていただけたらなという風に思います。

☞(答弁)建築指導部長:はい。計画内容に関して、まだ事業者の方から京都市に相談を我々の方に受けていることはございません。それから聖護院門跡の方から我々に相談ということもありません。以上でございます。

〇神谷副委員長:分かりました。まだ相談はないということですが、しっかりと住民の方々のご意見をお聞きしてですね、丁寧に進めていただけたらと思います。以上で終わります。

平井委員・日本共産党

平井委員:今回のマンション計画に対して、マンション計画の見直しへの指導や2階建てが連なる周りの住環境と調和した建物になるようにということで、指導してほしいというのが趣旨だという風に思います。左京区で連続的なマンションの開発が行われてるっていうことに対して、多くの住民の方から、この状況では本当に自分たちの住む場所のやっぱ風景も暮らし奪われていくっていうことを危惧されての陳情だという風に思います。新景観政策の策定時、2005年当時の市長であった桝本市長の定例記者会見では「おし寄せる経済至上主義の波に圧倒され古るき伝統的なものが効率性の名のもとに次々淘汰されました」ということで、記者会見の冒頭部分で述べられています。さらに「クリーピングディストラクション、忍びよる破壊とも言うべき社会現象に是非、一石を投じていきたいと考えております」と述べられております。今回の計画も含めて、あの経済至上主義が詰まったマンション開発に対して、僕は京都市として一石を投じてですね、既存住民を守るとあの貴重な伝統文化など守ることっていうことが責任ではないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい、繰り返しとなりますけども、この地域には高さ規制ですとか、景観規制定められてございます。で、それぞれの制度に乗っとりまして周辺の住環境への配慮、それから景観への配慮、これをしっかり求めてまりたいと考えてございます。以上、でございます。

〇平井委員:制度に乗っとるということで言われましたけれども、やっぱりマンション計画の設計自身はですね、あの文中にも書かれている通り、容積率いっぱいに建てられて壁やベランダが直近の家の窓辺そそりたち、見合わせる近さで向かい合うものとされていると。これは経済至上主義そのものだと言わざをえないわけでありまして、当時の市長のこの発言となんというか、その当時の市長の発言がやっぱり非常に良かったなと思うんですけれども。一方では、今の京都市の姿勢というのは法に乗ってここまでしかやりませんよ、ということでありまして、そういうことになれば既存住民が住み続けられなくなり、持続的なこれまでの営みが途絶え、こういう地域に、新たなマンションの建設を誘引するのではないかと非常に危惧するんですよ。こういう点からでも、新景観政策が、徐々に徐々に骨抜きになっておるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

☞(答弁)建築指導部長:はい。まず陳情書に書かれています「隙間がなく立っている」といった状況。我々まだ届けで受けておりませんので、実際にどういう計画かを把握してございません。その計画内容をしっかりと見た上で、近隣への配慮が必要であればその点についてはしっかりと指導してまいりたいと考えでございます。以上です。

〇平井委員:一言言っときますと、陳情で出ているんですから、すでに計画を含めて見るべきだという風に思います。わずか15年で今の都市計画の見直しがかなりされていますけれども、当時の市長の決意をね、やっぱ尊重すべきだと。最近、続いてる、もちろん、その高さ規制・制限が今それぞれ地域で決まっているのは分かりますけれども、やっぱりそういうこと今後どうするのかっていうことが今問題提起されているという風に思うんですよね。だから あの開発がそのどの地域でもこう起こっていくことによって既存の住民の方々のその生活基盤っていうのは変わってくると思うんですよね。だからそういうところも見ながら都市計画をどうするのかっていうのを考える必要があるという風に思います。あの手続き上で言えば今から中高層条例もありますし、先ほど言われたようにあの景観法に基づいたあの認定申請なんかもあるっていうことでありますから、そういう機会にやっぱり住民の声を きっちり聞いていただいて既存の住民の 方々のその思いっていうのを是非受け止めた上で指導していただきたいという風に思います。

井崎委員・無所属

〇井崎:地元で私も何度か住民の方来られているんですけど、一番おっしゃってたのがその窓を西向けの作りになる、あの鴨川が見えるようにということで作るので、その自分たちが住んでる他の家がそのマンションの窓から、いわゆる「丸見え」になるっていうことで、窓の場所を変えて欲しいということを、三菱地所さんとすでにやり取りをされてるけれども、なかなかそれはあの価格が変わってくると鴨川が見えるかどうかでマンションの価格が変わってきますのでというようなお返事があるんですけれども、ここはなんかこう法律とかで規制とかはできないもんでしょうかねっていう具体的なご相談もすでにいただいてるんですけど、これから建物は建築確認に入りますけれども、今のところだから京都市としては何も業者さんとそういう相談は何もないっていうことですか。

☞(答弁)建築指導部長:はい。まだ計画内容に関する相談はいただいておりません。

〇井崎:1m離れていたらあのプライバシーのそのなんだろう、あの壁を作る必要はないとか法律上はそういう風 になっていると思うんですけども、後で私また松ヶ崎の件でもご質問しますけれども、法律上クリアしていてもその住民の声がなかなか届かないっていうのが本当に頻発していると思うんです。これお願いですけど、後でも言いますけど、やっぱ説明会とかそういう場に是非京都市の方も出ていただいて、どこが問題になってるのか、長年住んでいる方がどういう要望あるかっていうのは、是非今後聞いていただきたいなと思います。終わります。

◇委員長:他にございませんか。(手を挙げるものなし)なければ本件は陳情ですのでこの程度にとめます。以上で陳情審査を終わります。

(更新日:2023年12月11日)

2023年8月8日◇京都市会環境福祉委員会◇日本トータルテレマーケティング株式会社による不正請求について追及する質疑(とがし豊)~刑事告訴と参考人招致を要求~

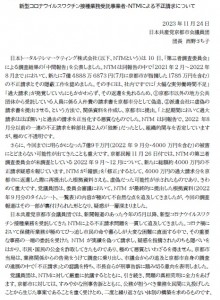

VIDEO とがし豊議員(共):よろしくお願いします。私からもNTM・日本トータルテレマーケティング株式会社によるコールセンター委託料過大請求についてお聞きをいたします。先ほど最初は事務的な誤りから始まったかもしれないって話があったんです。私はこれは事務 的な誤りではないというふうに思います。で、そして、とりわけ、この79億円という契約金額と今回の深刻な過大請求の実態から考えて、環境福祉金委員会にNTMの社長の参考人招致やあるいは特別委員会の設置など議会としても特別な対応が必要だというふうに思います。その点では、各会派の皆さんにぜひと協議したいと思います。まずは、正副委員長でご検討よろしくお願いいたします。それからですねあのもうこれ先ほど今あのご答弁ありましたように、NTMの第三者委員会の設置のいかんに関わらず警察含めて対応していくというふうに言わましたけれども、ぜひその立場ですね、もうすでに10ヶ月経過してるわけですから、もう待てない状況であって刑事告訴すべきであるということも申し添えておきたいと思います。

とがし豊委員:それでは質疑に入りたいと思うんですが、総額79億円もの契約に関してNTMが京都市を二重三重に騙して過大請求してきたことが分かって入札参加資格停止となりました。で、前回までの市議会でこの明らかになった一連の不正請求の実態あるいは疑問などについてNTMから京都市に対して何かその謝罪はあったのかどうか。先ほどの話では返還に応じるって話あったんですが、そもそも謝罪があったのか。この点についてお聞きしたので、特に謝罪があったんだったら、どういう形でどう謝罪したのか、ということを聞きたいと思います。

担当部長:前回の委員会でご報告しましたけども、京都市の調査結果が出たということでこれに関しては 速やかに電話の連絡でしたけどもしております。これは第一報ということでその際に担当の方から謝罪があったというのと、その後ですけども、本市が返還を求めた中で、7月31日に社長以下が来庁されまして、私どもの方に対して謝罪を受けております。内容としましては、7月のちょうど1か月ほど前なんですけども、直接社長とお会いしまして、その際にはもう 令和4年8月以前に関しては過大請求みたいなものがほぼないという ようなご発言をいただいておりましたのでその中で1ヶ月経ってこれだけの過大請求を明らかになったということに関しての謝罪。またあの資料の出し直し等々もありましたので、それに関して京都市の職員に対して非常に手間をかけたという ことこういったことなどについて直接謝罪を受けております。

とがし豊委員:私ね、これ4000万円についても謝罪してほしいというふうにそもそも思うんですけど、まあそれはなかったという話ですので。私も昨日、夕方頃、NTMのホームページが更新されたのを確認をいたしました。で、「京都市新型コロナウイルスワクチン接種事業に関わる調査委員会に設置」なる文書が発表されましたけれども、このコメントに関して京都市としてはどのように受け止められましたか。

担当部長:はい、昨日夕方に今ホームページにアップされてると中身としましては第三者調査委員会を設置するということと、京都市への謝罪等々が冒頭に 述べられてなのかなと思っておりますで、私どもとしましては先ほども申し上げましたけれども、この調査委員会設置されて調査されるというのは、それは置いといて、これにかかわらず、これまで厳正に対応してきた流れがございますし、その警察等々の相談も引き続き行って徹底的に調査を行っていくということで受け止めております。

とがし豊委員:私のその姿勢、非常に大事だと思うんですね。で、NTMが昨日発表した文章はこんなこと書いてありました。「令和3年2月分から令和4年8月分の請求分について過大請求がされたことが判明し本年7月に 1年間の入札参加停止処分を受けることになりました。深く申し上げます」と。で、「請求における不正の有無なども含めて調査」するということ第三者委員会を設置して 調査するというふうに述べていました。私ね、今更不正の有無の確認のかって率直に思いました。で、まずは不正を率直に認めて、その真相究明に踏み出してこそ自浄作用が発揮されるんじゃないかと。この後に及んでも4000万円の過大請求の時と同様に事務処理のミスと言い逃れられる可能性を残すような言い方してるわけですね。で、形でひょっとしてこれは第三者委員会とは言うけれどもそんなに権限もなく形だけの調査になるんじゃない かって 疑念を抱かざるを得ないそういうニュアンスが滲み出ているということです。で、4000万円の過大請求に関しては一言もないですね。詫びているようには見えるけど肝心な部分について曖昧にしているということです。ですからその点でこの調査委員会これ当然やっていただくの当たり前の話だと思いますけれども、しかしこの調査委員会に 関わらずこの警察との相談などして取り組んでいくというその姿勢というのは本当に貫いていただきたいというふうに思います。で、次にこのNTMに関してはコロナワクチンコールセンター以外に令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種コールセンター運営等業務 京都市新型コロナウイルス感染症にかかる帰国者・接触者相談センター運営業務の2つの契約がありました。京都市は前回の委員会では創価契約だから今回の単価契約のような問題起こらないと説明されましたが果たして本当にそうなのか。改めて、契約書を見させていただきました。で、新型高齢者インフルエンザについては令和4年2022年9月から15回線以上、10月からは11月は25回線以上確保が条件とされ帰国した接触者外来は昼間は8回線以上夜間は3回線以上の稼働が条件とされていてそれぞれ1回線に1人以上の職員配置を義務付けている記載となってます。で、日報では回線数や応答率が示されますけれどもすべての回線数に見合う人員がいたかどうかわからないんじゃないかとで契約通りに席が埋まっていたかどうか確認するためにこの契約2つの契約についてもNTMに対してタイムシートを要求すべきではないかと思うんですがいかがでしょうか。

とがし豊委員:厚生労働省は4月12日に新型コロナ ウイルスワクチン接種体制確保事業などの委託にかかる不適正な事案に関する通報 窓口を設置されましたその中の事例として委託事業者が使徒の協議により決定した 席数よりも少ない席数での運営を委託業者に指示し、市に対しては、市と協議した 席数で計算した金額を請求というふうにありますこれは総価契約でも起こりうる 事態であってとりわけNTMに対してはタイムシート要求してこれ本当に 契約がですね、今言われたのは応答率の部分ですけれども、それ以外の ところも 望ましいこの回転数については望ましいというところから確保するとはっきり切り替えてるわけなんで、そういう意味では その契約が本当に完全に履行されてたかということをこの後この事態に及んでは、やはり提供を求めるっていうのは筋が通った要求ではないかと思います。NTM自身も、他の契約に案件についても調査するっておっしゃってるんですから、ぜひ京都市としてもそれ求めるべきだとで、また同文書では厚生労働省が不正な事案についての情報 提供を求めておりまして現時点で明らかにことについてやはり京都市としても直ちに 報告すべきだと考えますがこの点はいかがでしょうか。

担当部長:国への報告でございますけれども、コロナワクチンのコールセンターの関係ではこれまでから適宜ご報告をしてまいりました。最初に分かった4000万円の 過大請求こういったところからですね 適宜ご報告を行っておりまして昨日動きのありましたその第三者調査委員 会の話ですとか 返還請求に応じる意向を示しているといったことも含めましてこの国の方にはすでに伝えております。

とがし豊:国にいただいているということで当初お聞きしてたらある程度結論が出てから国に伝えるって仰ってたのでその点ではきちんと国に伝えていただいたというのは前進かなというふうに思いますけれども、先般いただいた資料でも21都市で同様の契約が結ばれている類似の契約があるということで私は やっぱり全国的な問題になりかねない事態ではないかというふうに思いますでその点 でぜひ京都市としても積極的にその全国的な調査についても大いに協力をしていただきたいというふうに思います。最後に先ほど ですね 社長からの謝罪があったということなんですけれどもその謝罪の中身についてもし 何かメモのようなものがもらえるのであれば個人への資料で いただきたい委員会資料いただきたいということ。それから、あの個人資料としてお願いしたいのがありまして高齢者インフルエンザ予防接種コール センター 業務の各月ごとの日報のまとめ及び報告書をいただきたいと帰国者接触者外来の相談センターについてもそれに準じるもの があるのであればいただきたいということです以上です。終わります。

委員長:ただいまとがし委員から要求がなりました、社長などの謝罪の中身について、委員会資料として要求することに異議ございませんか。理事者提出できますか。

担当部長あのこちらの方でちょっとまとめて出させていただきます。

委員長:提出できるということですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。

委員長:ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることとこと に決定いたします 理事者におかれましてはなるべく早く提出していただくようによろしくお願いします。それと先ほどシーンから後手提案がありました ことについてはまず制服委員長で協議

(更新日:2023年12月04日)

請願第21号「地域住民が集える場としての元松賀茂公園予定地の活用」についての本会議討論~とがし豊

本会議場で元松賀茂公園拡張予定地の売却中止と公園整備をもとめる、とがし豊市議

日本共産党京都市会議員団は、請願第21号「地域住民が集える場としての元松賀茂公園予定地の活用」について、不採択に反対し、採択すべきとの態度を表明しておりますので、その理由を述べ討論いたします。

この請願は、松ヶ崎学区にある松賀茂公園(1990㎡)に隣接する公園拡張予定地(3390㎡)について、その周辺に住む松ヶ崎住民や利用者などから提出されたものです。当該地については、去る3月29日に開催された都市計画審議会において「公園用地」としての都市計画廃止が決定されました。現在、京都市は売却に向けて動いているところです。これに対して、地域住民は「元松賀茂公園予定地」について、売却ではなく児童公園の拡張や東端に現存する元苗圃事務所を整備改修して住民の集える場所として提供することを願われています。以下、5点にわたって、請願採択を求める理由を述べます。

請願採択を求める第一の理由は、公園整備こそが住民の切実な願いだからです。

京都市は松ヶ崎学区に十分公園があるかのように言いますが、請願者が指摘するように「松賀茂公園以外の公園は、家の敷地1・2戸分の広さしかない」のです。松賀茂公園についても、現地調査やヒアリングを行うと、子育て世代の皆さんからは「狭くて家族連れで利用する場合、別々のグループであれば2・3家族程度しか使えない」「異年齢の子どもたちがそれぞれの発達段階に応じた遊びを同時にやるほどの広さがない」など、公園そのものの規模が中途半端すぎるとの指摘が相次ぎます。もっと広かったら、もっと使いたい、新しい遊具を作ってほしいと子どもたちからも切実な要望を聞いております。請願者は、「児童の遊ぶところ、学区民の憩える場所は全く狭く」人口急増も見込まれることを指摘されており、公園用地の売却ではなく整備を強く願われるのは当然です。子どもたちにとっても地域にとっても、当初の計画通りに松賀茂児童公園が5380㎡の大きな公園に生まれ変わったらどんなに素敵なことでしょうか。

当局は、説明会では公園用地売却方針に反対意見ばかりだったことを認めつつも、「賛成」意見が電話で寄せられたと開き直る答弁をしていました。わざわざ説明会に来られた住民の意見は一顧だにせず、自分に都合の良い意見を都合よく解釈する姿勢はいただけません。私は周辺の住宅の全戸に訪問して意見を聞いて回る中で、確かにごく一部に賛成の方はいらっしゃいましたが、その賛成の方がおっしゃる理由は、苗圃事務所廃止から26年にもわたって放置してきた京都市がさらに公園用地を放置するようなら売却した方がましだという消極的なものでした。住民は速やかな公園整備こそ求めているのです。

第二の理由は、「財政難」を理由とした京都市の説明が破綻しているからです。

京都市当局は請願審査にあたって、またもや、「行財政改革」による「保有資産の有効活用や戦略的な活用の推進」なるものを、公園計画の廃止・売却の理由に挙げました。その主張はすでに破綻しています。請願者は「財政赤字解消のために売却も視野に入れた用途変更であったが、計画当初より収支が改善され77億円の黒字」になったという京都市の財政状況の変化を指摘し、全部売却という方針を撤回し、公園拡張や既存建築物の有効活用を提起されています。その指摘の通り、収支均衡は2021年度に達成され、2021年は実質102億円の黒字。2022年は77億円の黒字決算でした。京都市が公園用地売却の「根拠」とした「保有資産の有効活用」の項目では、5年間で100億円の財源確保が目標とされていましたが、2021年・2022年ですでに100億円を達成し、2023年の賃貸収入を加えると大幅な目標超過となっています。住民の皆さんが、京都市に態度変更を求めるのは当然のことではないでしょうか。京都市当局は請願趣旨の補足説明にあたってこの重大な論点について一切述べず、わが党議員の質問に対しても「財源確保の観点だけではなく、地域の活性化にも寄与する有効活用」と逃げの答弁に終始し、説明の破綻ぶりを示しました。

第三の理由は、売却方針が、京都市「緑の基本計画」および土地区画整理事業当初の計画に反するものだからです。

京都市当局は、「周辺に公園が一定整備され公園に求める機能が充足している」「本市の公園整備は新規整備よりも再整備を重点的に進める方針」とも述べていますが、これは都市計画の基本的な考え方や、京都市自身が現在も掲げている「緑の基本計画」とも大きく矛盾した説明です。都市計画廃止に際して、住民からは「子どもや住民が自由に出入りできないノートルダム女子大学があることを理由に公園の代替機能が充足しているとして公園の計画を廃止するべきではない」「街区公園の規模基準0・25ha、住民一人当たりの都市公園敷地面積の標準5㎡、街区公園の配置数の標準(1近隣住区あたり4か所)を充足していないため都市計画変更を再検討すべき」「都市計画として公園に求める機能が充足しているとはいいがたく、実現性が高いため公園の計画を存続すべき」との真っ当な指摘がありました。京都市当局が都市計画審議会でも、「公園・緑地等の配置は充足していない」と明記し、認めていたではありませんか。また、京都市当局は市議会での議論においても、市民一人あたり10㎡の公園面積を目指すとした「京都市緑の基本計画」を現在も推進する立場を堅持し「限られた財源の中で増やしていく方針に変わりはない」と述べ、実際に公園の拡張をこれまでも進めてきました。京都市所有の公園予定地で公園拡張を行うことの方が、京都市の基本的な方針とも合致するのではありませんか。

第四の理由は、「都市の発展」といいながら良好な住環境を創出する視点が欠けているからです。

京都市は、「戦略的な活用の推進」と称して「公園以外の土地利用への転換を図ることが都市の発展につながる」と主張していますが、公園が十分にないところに住民を押し込める考え方は、ゆがみきっていると言わざるを得ません。こうした場当たり的、一貫性のない、無計画な姿勢こそ人口流出を招いてきたのです。住民からは、都市計画廃止の際に「京都市の人口を増やしたいのであれば、福祉と子育ての施策を充実させる必要があり、公園として整備すべき」との指摘がありました。市民一人当たりの公園面積が、神戸市の3分の1しかない京都市の現状に甘んじることの、どこが「戦略的」なのでしょうか。京都市は「元松賀茂公園予定地跡地活用に係る契約候補事業者選定委員会」を立ち上げ、民間に売却の上で住宅とするとしています。しかし、本市の空き家率は12.9%(2018年)であり、左京区の空き家率は11.8%。松ヶ崎学区や元公園予定地周辺も例外ではありません。そして今後、世代交代も予測されます。そうしたことを考えると、新たに住宅地をつくるよりも、公園を整備し、地域の住環境を向上させることにより、空き家や既存住宅が新しい世代に引き継がれる流れを呼び起こすことの方がよっぽど合理的ではないでしょうか。現に、京都市自身、人口流出の激しい洛西地域において、公園整備を進めようとしているではありませんか。洛西では人口増加策として、公園整備を積極的に進めながら、松ヶ崎では公園用地の売却というのは、あまりにも、ちぐはぐではありませんか。

最後に、第五の理由は、「民間」開発では、「公園」が提供する豊かな機能を代替できないからです。

京都市が元公園用地を民間に売却したあと「民間のノウハウ、専門知識、斬新な発想などに」期待していると答弁していましたが、先祖伝来の土地を民間に引き渡すことによって、その結果事業者が得る利益の一部の還元を期待しているにすぎないことを指摘しておきます。そもそも「公園」とは「住民の屋外における休息、観賞、遊戯、運動その他のリクリエーション利用に供するとともに、あわせて都市環境の整備及び改善、災害等の避難等に資するために設けられる公共用地」です。その「公園」が提供してくれるはずだったすべての便益を一民間事業者に提供できるわけがありません。どんなノウハウでもってしても、その提供される便益はごくわずかに限られてしまうことは火を見るより明らかです。今後、新たに3000㎡を超える広大な土地をまとまって手に入れようと思えば、もっと巨額の費用が必要となるでしょう。後になってから、どうしてあの時、松賀茂公園予定地を売却してしまったのかと後悔しても手遅れです。したがって、この請願に賛同し、京都市の決定を覆すことこそ京都市民全体の利益になることを指摘するものです。

<請願の採決の結果>

請願を不採択にすべき(起立)→自民、維新・京都・国民、立憲、民主、無所属(繁議員)

請願を採択すべき(起立せず)→共産、無所属(井崎議員)

請願採択の瞬間(不採択にすべきという議員が起立)

(更新日:2023年11月27日)

新型コロナウイルスワクチン接種業務受託事業者・NTMによる不正請求について~日本共産党京都市会議員団【団長談話】

2023年11月24日

日本トータルテレマーケティング株式会社(以下、NTMという)は10日、「第三者調査委員会」による調査結果の「中間報告」を公表しました。NTMは同報告の中で「2021年2月~2022年8月まで」において、新たに7億4888万6873円(7月に京都市が指摘した1785万円を含む)の不正請求とその隠蔽工作を認めました。その手口は、社内ですでに「大幅な実労働時間不足」「過大請求」が発覚していたにもかかわらず、その返還を免れるため、①京都市以外の地方公共団体から受託している人員に係る人件費の請求書を京都市分として偽造、②派遣会社に虚偽の請求書を提出させる、という方法で、関係資料を作成し、京都市に提出。「上記期間において過大請求はほぼ無い」と過去の請求を正当化する悪質なものでした。NTMは同報告で、2022年8月分以前の一連の不正請求を幹部社員2人の「独断」だったとし、組織的関与を否定していますが、極めて不透明です。

以上

(更新日:2023年11月24日)

2部制(2交代)導入を撤回し3部制(3交代)に戻せ、松ヶ崎かんぽ跡マンションの防火上の問題点について~2023年10月11日消防局への質疑

VIDEO

消防局:3交代制は平成5年に導入いたしまして、当時としては、議員ご紹介ありました、隊員の連携強化や日勤日を活用した防火指導の充実などがあったと思います。現在、2交替体制に移行したメリットといたしましては、効率的な人員配置が可能であることと、一当務あたりの配置人員が増えるので外勤業務が充実できるという、それぞれメリットもあるかと存じます。日勤日を削減したことにより休日は取得しにくいのではないかというご指摘ですけども、今年度の9月末現在ですけども夏休みについても年次休暇についても、昨年と同レベルで取得もできているところでございます。2交替体制についてやはり課題があるとも思いますが、良い面もあるかと思いますので、今後もう少し時間の推移を見てこの制度がしっかり定着していくように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

とがし:今、メリットとして効率的って言われましたが、おそらくそれは人の配置のシフト表だけ見て効率的だと思われているということだと思うんですね。毎日、効率的にやるために結局、結果として毎日出勤するメンバーが違うという状況で、先ほども答弁ありましたけど、練度を上げるために何度も同じ訓練を行う必要が生じるということで、訓練されているという答弁がありました。それに加えて、勤務中の1つのチームで一体として休みを取っておれば、一体に出勤していますから、雑談の中で済まされていたような簡単な業務の引き継ぎ・共有認識っていうのが、いちいち引き継がなければならなということで、余計な手間が増えてるんじゃないか、と。従来と比べてその意味ではチームとしての訓練や日常の連携、ひいては、緊急時の連携にマイナスになってるんじゃないかと考えます。いかがでしょうか。

消防局:確かに隊員の側から部隊のメンバーが都度違うので何度か同じ訓練をしないといけないというようなご意見も上がっているところでございますけども、ただ一方で見方によっては同じ隊内で中心的な役割を担うものや、従属的なものもおるんですけども、メンバーが変ることによってやはり自分がやらなければいけない立場になったりであるとか、他隊の訓練に参加するなど、幅広い経験や訓練が詰めるというのも一方であるかと思いますので、やはり良い面にも目を向けていただいて、それぞれの技術の向上を図るように務めてまいりたいという風に思っております。また、チーム間でのこまめな情報の共有とかですけども、やはり、従来あの口頭でやる部分がちょっと多かったかなという風には思っておるんですが、二交替制を機に引き継ぎや情報共有等がメモや庁内メールを活用するなどして、情報共有を図っているという風なことも聞いております。以上でございます。

とがし:現場の職員さんがそうやって工夫されいてるっていうのは本当に頑張ってらっしゃるなという風に、現場の方の努力は評価してるんですが、ただやっぱりそうしたやらなくていい努力までやらなければいけないってことは負担ではないかという風に指摘をさせていただきます。それで、やはり京都市の消防の特徴は元学区単位に配置されたえ地元消防団との連携にあります。各消防隊の皆さんは管轄内の消防分団が取り組んでいる5日・20日のパトロールに加えて、日常の情報交換だとか、防災訓練、放水、災害に向けた訓練指導にあたるなどま日々密に連携をされてます。先ほどのコミュニケーションというか連携の話で言いますと、その際ですねえ、今回体制が2交代になってしまったことによって、当務の部が消防団と一緒に取り組んでもね、その当務の部隊の内部のみんなが必ずしも共有してる状況じゃないっていうことで、先ほど言われたような連携・内部での共有作業っていうのが必要になってしまってるということで、本当に消火や地域との連携に専念いただきたい皆さんがそういうことで手を取られるっていうのが残念ですし、消防団との関係もですね、 当然結果としては薄くなってしまうっということですので、是非、その意味では現場の皆さん方の思いが報われるように3交代制に戻していただきたいと、求めておきます。

とがし:次に、この4月からははその部の間で、チームの間での引き継ぎについても10分間の交代での引き継ぎがなくなりまして、原則、書面のみになったとお聞きしました。無言で渡すわけにいかないから、結局、そこで引き継ぎが行われてるとことで、実質そのやり取りの部分はサービス残業になってるんじゃないか、と。こんな窮屈な職場じゃだめだと思いますし、午前中もあの玉本議員から質疑がありましたけれども、救急隊・消防隊も早朝の時間が勤務削るっていう措置まで取られてるわけなんでやっぱりこういうところで人件費削るってやり方を改めるべきだと思いますし、少なくとも引き継ぎの時間は労働時間としてかつてのようにきっちりと確保していただきたいですが、この点いかがでしょうか。

消防局:確実勤務のあの勤務時間が8時半から8時半ということでそれで従来の引き継ぎのためにあの多くの職員が残っておりまして、それが残ってた時間を全て時間外を支給しておるんですけども、やはりそのま残る必要がある職員とま必要もない職員も実際いますので、現在もその時間外をうってでも引き継いをしないといけない職員については業務時間外を認めてあの引き継ぎを行って いただいてるところですがただやはりこう身体的負担などをこういたしまして引き続きも効率化してえ8時半に帰っ いただくというのが、重要ではないかという風に思っておりますで、7時から8 時への休憩の延長ですけども、やはり幅を持たせてま夜間出動が多くなってきておりますので、8時まで休憩を取得することがを認めることによりましてあの休憩を取りやすい状況をしっかりと作ってあの解体のローム負担軽減をしっかり行っていきたいと思っておりますであの時間外については 支給をしていないわけではございませんでしてきっちりとあのこれまで通り時間外が発生した分については時間外を手当てをしっかりと支給しているという 状況でございます以上でございます。

とがし:私はですね、やっぱりその労働時間に見合ったしっかりとした給与保証していただきたことも改めて指摘しておきます。それから建築基準法上の消防予防・審査の機能が集約化されまして各消防署にあった予防のプロフェッショナルの大半が本庁に集約化されま各消防書の予防査察の専門能力が削がれるという状況となってます。その上ですね、ちょっと私特に今日今聞きたいのが今まではですね会計年度任用職員にはこの権力 行使である予防殺までは行わせることはしてこなかったということなんですがこの4 月から実施することになったとで収入給料としてはあの200万円ちょっとかと思う んですがそういうこの責任にね見合わないような負担が被せられてるんでないかと いうことを懸念しますやはりあのえ予防さっていうのは非常にあの相手にとっては あのこれ場合によっては何百万円もかかる設備を追加しなければいけないような指導をされるわけなので、それぐらい大きな影響を 与えることですので、やはりその権限行使に見合った体制で望む必要があるとこの点改善を求めておきます。

とがし:ちょっと時間がないのでえっと次に行きますけれども、建築基準法の93 条では消防同意というものがえ規定をされておりますまあのえまそもそもですねえ この消防同意っていうものがなぜあるのかこの基本についてちょっと簡潔にお願いします。

消防局:消防同意の意義でございますけれども、建築物を新たに立てる時に都市計画局とかそういうところの建築そのものの担当するとこもありますけれども、防火の専門家と言いますか、我々もその設計に対してはチェックさせていただいて安心安全を担保するという意義があります以上です。

とがし:最近、問題に思っているのが、1つの敷地には1つの建物しか立たというルールがあって、そのことによって消火とか救助なんかもあの非常にやりやすい、都市構造が作られてきたんですけれども、この間、流行ってるのは巨大なマンションとか建てる時にそれを廊下で連接するということで、それをもって1つの建物という風に見なすということで、極めて、本当にその消防上大丈夫かなという風な、消火活動に支障をきたすんじゃないんじゃないかという風に思うような非常に大きな建築がつくられることが増えてきました。その極めつけが、今回松ヶ崎で建てられようとしている左京区役所の隣のカンポ跡地の巨大マンションなんですけれども。どんな建物かと言ったら東西南北に8棟の建物・5階建てのマンションが立ってその真ん中に2棟が配置されるという形。外から大きな車が多分入れないと思うんですけど、そういうことで、もし入れたとしても袋小路になっちゃいますから、消火車両自身が閉じ込められる恐れがあるということで、外側からしか消火できへんようなことで本当にいいのかと正直思うんですけれども。こういうものに対して、やはりこの実際救助する側から考えて、あるいは、消火する側から考えてやっぱり何か意見を言うことはできないのかという風に思うんですが、いかがでしょうか。

消防局:今議員おっしゃられた松ヶ崎のプロジェクトということでございますけれども、その建設の構想が始まった段階から、昨年度なんですけども、消防の方に事前相談という形で何度か相談に来られています。まだ現時点でも設計図そのものが、消防設備義務がどうなるかっていうとこを含めましてまだ固まっていない状況ではありますけれども、いずれにしましても大規模あるいは特殊な構造であっても、聞き及ぶ限りではそれに基づいて義務となる消防設備をもれなくしっかりと設置していただくということで、消防としましては建物に対する安全性は担保していくというところで進めてまいります。以上です。

とがし:法律上、建築基準法の規定しているもののいろんな装置が備わったら合法になるというお話やと思うんですけど、ただやはり、本当にそれで、火災なんてもう起きて欲しくはないんですけど、もし起きた時に本当に助けることができるのかということを考えた時に、私はやはり最悪の事態を想定して、できればこういうものにした方がいいということを言うべきですし、下鴨では3つの建物が連接されたケースあったんですけど、しかし、今回はねあの10 棟ですから、やっぱあまりにもやりすぎではないかと思いますので、その点については是非ですね、こういう以前の災害の危機というかあのあの火災が発生した時の危機を減らす必要があるという意味で建物のあり方っていうのは問われてると思いますので、是非ですね、都市計画局と今後の建物のあり方について京都市独自でも考えていただきたいということを是非そのお考を聞きしたい。ということと、あと先ほどあの赤坂議員から高さ規制の話がありましたけれども31m超えるようなま無制限ですねよようなタワーマンションっていうのはどんどん作っていこうって動きがあるもとで私それ自身もやはりえ住む人にとっては脅威あのいざこう燃えてしまった時にどうするんだってことは問われると思いますのでやはり私はその防火という観点からも望ましくない建物だという風に思いますので、その点でやはり都市計画と一緒に是非その点を相談していただきたい。無制限に高さ制認めるっていうのは果たしていいのかどうか、是非ですね消防の観点から求めていただきたいですがいかがでしょうか。

消防局:活動上の方の話で私の方から答弁させていただきます。今回、立てるのは今のところですけども5階建てという風には伺っているんですけども、他に市内にも当然5階建てという建物はいっぱいございます。そういったもので、我々が定める災害の出動計画これに基づきまして従来通り災害対応は行えるものという風に認識をしております。議員のご指摘の「中に閉じ込めになる」というような話ですけども、この消防車自体、水利について、そっからホースを伸ばしますので、特にそこについては影響ないという風に考えております。以上でございます。

(更新日:2023年10月19日)

福山和人さんをみんなで応援しよう!京都市役所前に多数の市民

https://twitcasting.tv/minshushisei/movie/778831197

(更新日:2023年10月16日)