活動日誌・お知らせ

議員団総会、植物園を守る署名運動、食材支援プロジェクト

食材支援プロジェクトで相談対応するみつなが敦彦府議と私

【6/3議員団総会】

市議会は今、自民党21 VS 共産党18。

激しい議会第1️⃣党争いとなる地方選に先立ち、#参議院選挙2022 が6/22から始まる。

地方や福祉を切り捨てる大軍拡政治や、京都市の環境と財政を壊す無謀な #北陸新幹線 などの大型工事優先政治と対決する日本共産党を国政でも伸ばし、地方でも伸ばそうと議員団会議で意思統一。

京都市の財政問題についても深く議論。

【6/4植物園を守ろう】

#植物園を守ろう #北山エリア開発計画は見直しを と求める署名は約13万8000筆にまで到達。毎週行われる植物園前署名には次々来園者が足をとめ、それぞれの思いを語りながら署名してくださる。私も久々に参加。

【6/5食料支援プロジェクトー相談員として】

なんと160人もの方がこられました。#鈴木診療所 さんがガレージを提供くださり、ご近所の皆さんの暖かい協力、ボランティアの皆さんのがんばり、様々な皆さんの善意によってささえられています。私は相談員として #みつなが敦彦 府議、#堀川あきこ 比例代表予定候補 と参加。

#食料支援 まだまだ続けなければ。そして、たくさんの相談を受け、福祉がぜんぜん困りごとの現場に届いていないことを実感。京都市職労が「カウンターを越えて」というスローガンをかかげたことがあるが、まさに、そんな行政へのチェンジが必要だと思う。

(更新日:2022年06月05日)

2022年5月市会閉会 尋常ならざるヤジの中、住民の声を背にうけて堂々と論戦に挑む日本共産党(6/1記)

短期の間にいろんなことのあった5月市会。

短期の間にいろんなことのあった5月市会。

本日閉会に。

【怒り】何といっても、許しがたい最大の暴挙は、健康増進センターの突然の廃止。市長言いなり議員たちの尋常ならざるヤジの中、それに負けぬ気迫で討論にたった共産・井上けんじ議員。圧巻の反対討論でした。私の議席はちょうど自民党席と隣接しているので本当によくヤジの中身が聞こえてくる。こっちも、いつになく、合いの手の声や拍手に力が入ってしまった。

健康増進センター閉鎖に反対される市民の皆さんは、これまで住民運動などしたことがない方ばかり。なのに、某党市議は「どうせ共産党やろ」とヤジ。時の権力に抗する自発的な住民の運動は全部「日本共産党」とレッテルをはって攻撃し、そのことによって運動を抑え込む旧態依然とした古臭い発想。これを乗り越える参議院選挙、地方選挙にしなければ。

【否決】まだまだ使える校舎を解体する4億円のムダな工事議案なんと全会一致で否決に!当初、無駄遣いとして日本共産党のみが反対の論陣を張っていたが、この工事を仮契約していた会社の悪質な巨額脱税が発覚したため、他党も反対に転じる。採決時には全会一致での否決に。

今度解体される福西小学校は超マンモス校時代の校舎がまだまだ健在。大規模改修で新品同然にリニューアルすればあと30年もつ建物。それなら13億円で可能だが、なんと解体・新築にするために70億円の経費がかかる。

【補正】コロナ対策のため今年度の予算にいろいろな補正が試みられた。いずれも可決されたが、日本共産党としては、コロナ対策の強化は良いと賛成したが、交通局の支援と称して市民の利便性やサービスが後退する議案には反対した。

【可決】金融課税の検討を求める意見書が多数で可決に。日本共産党は自民党などと一緒に共同提案。維新・京都が反対討論。富裕層増税が気に入らないらしい。自民・公明さえもこの間の世論の変化をうけ、一定の課税を検討せざるを得ない状況になってきたのに。もっと日本共産党が躍進して、この富裕層優遇の政治勢力と対峙していかなければいけないと痛感。

残務整理のあと、散髪にいき、夕方の戦争法廃止をもとめる左京の会の毎週宣伝に合流。日本よりはるかに軍事力の弱い東南アジア諸国がなぜ中国と対等にわたりあっているのか謙虚に学び、平和外交に軸足をうつせと訴え。(写真)

(更新日:2022年06月04日)

いよいよ4月10日(日)京都府知事選挙投票日

かじかわ憲さんの投票日直前の訴え。2分20秒・・・あなたにとって何が「問題」ですか、と問いかけます。植物園、奨学金返済、給料UP、非正規雇用、事業者支援、子どもの医療費、保健所を増やす・・・。あなたの問題を一歩でも二歩でもよりよき解決を目指す「一票」をぜひ4月10日投じてください。

(更新日:2022年04月09日)

2022年度予算をどうみる~「2月予算市会を終えて」談話

京都府知事選挙について学ぶ懇談会で使ったスライドです(とがし作成)

日本共産党京都市議団として「2月市会を終えて」談話を発表しました。

今議会で議論されたことを超コンパクトにまとめています。

「暴風」に抗して、必死に住民福祉・文化・スポーツ施策を守り抜くために市民・団体の皆さんと一緒にがんばりぬいた予算議会でしたが、力及ばず。でもこれからが正念場。特に京都府知事選挙の結果が、京都市政にも大きく作用します。

ぜひ、かじかわ憲さんへのご支援を。

最後に決意をこめて、先日の学習会で使ったスライドを一枚載せておきます!!

————————–

【声明】2 月市会を終えて 2022 年3 月28 日

日本共産党京都市会議員団 団長 井坂博文

一、はじめに

京都市会は3 月25 日、37 日間の2 月市会審議期間が終了し、338 日間にわたる2021 年度市会が閉会しました。

今市会は、新型コロナ感染第6 波の爆発的な拡大の中で開かれました。また、2 月8 日には保育補助金カットをすすめる子ども若者はぐくみ局局長が収賄容疑で逮捕。さらに2 月28 日には自民党京都府連会長の西田昌司参議院議員ら国会議員、同経験者7 人をはじめ同党の京都府議・市議ら52人計59 人が公職選挙法違反の疑いで刑事告発されるなど、政治とカネをめぐる大きな問題が起こりました。会期中の2 月24 日には、ロシアがウクライナに対する武力攻撃を行い抗議と撤退を求める声が広がっています。

一、市長提出議案に対する態度

市長からは、124 件(うち人事案件27 件)の議案が提案されました。党議員団は、21 年度の一般財源200 億円の収入増額分を使えば22 年度の市民負担増をやめることは可能であると指摘し、予算の組み替え動議を提出しました。動議は他会派の反対で否決されたため、党議員団は一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、自動車運送事業特別会計予算、高速鉄道事業特別会計予算、高速鉄道事業経営健全化計画、147 人の定数削減を行う職員定数条例、42 件の施設使用料・手数料値上げ等70 議案に反対し、その他の議案には賛成しました。また追加提案された人事案件27 件には賛成し、議員報酬15%カットを共同提案し可決しました。

一、予算関連議案について

2022 年度京都市予算は「行財政改革計画」策定後初めての予算であり、大規模な市民負担増と独自福祉施策の後退、補助金削減、職員削減を進めるものです。公共施設使用料・利用料値上げ、手数料見直し、敬老乗車証制度の改悪、高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金増額、学童保育料値上げの実施、障害児通所施設利用料値上げ、国民健康保険料の引き上げ、市営住宅の減免見直し等合計26億円の負担増、保育士等の給与を保障する民間保育園補助金をはじめ27 億円の補助金削減、市バス・地下鉄の値上げを示しました。党議員団は、21 年度は「500 億円の財源不足」と大宣伝しながら実際に不足したのは36 億円であり「行財政改革計画」の前提は崩れていると指摘。「2025 年度に1000 億円の公債償還基金を確保しなければ財政が危機に陥る」としていたが1330 億円の確保の見通しとなったもとで、市民負担は撤回すべきこと、福祉の増進をはかりながら財政も健全化するのが自治体の役割だと指摘しました。また、北陸新幹線延伸など国言いなりに府市一体で大型公共事業を推進することこそ将来世代に負担を押しつけるものと姿勢転換を迫りました。

〈民間保育園補助金カット〉

「民間保育園等職員の給与等運用事業補助金の再構築」として、一般財源で総額13 億円(最大20 億円)の補助金削減が提案されました。民間保育園の81%が補助金削減となること、保育士の平均経験年数が長い園や障害児保育に力を入れている保育園など25 ヶ園で人件費が賄えなくなる事が明らかになり「給与カットしかないという保育園もある」と副市長が答弁しました。「全体として給与水準を維持・充実する」との当局の説明のごまかしが明らかになりました。保育関係者は実態を告発し、連日市役所前で宣伝、議員への要請など、怒りの声が大きく広がりました。

党議員団は、国を挙げて処遇改善をすすめている中、京都市が保育士給与を引き下げるなど認めることはできないと補助金削減に反対。コロナ対応、卒園、新年度準備と多忙を極める時期に大幅な減額を示すなど手続きとしても乱暴で、現職の局長逮捕で信頼が根底から崩れている中、財政調整基金を活用して例年通りの給付を実施すること、少なくとも4月実施は見送るべきと厳しく追及しました。「実施後に十分な検証を行い、状況によっては影響の緩和等必要な措置を講じ(ること)」との付帯決議が可決されました。

さらに、伝統産業設備改善補助金の半減や、京都型耐震・防火リフォーム補助金休止、省エネリフォーム補助金休止、住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備補助金休止、小中学生の遠距離通学費助成削減、障害者施設補助金などの補助金削減が打ち出され、党議員団は市民生活と京都経済を支えるべきと休止・削減の中止を求めました。

〈公共施設使用料・利用料値上げ〉

動物園、文化会館、スポーツ施設など公の施設毎に「受益者負担の適正化」を掲げて、138施設の使用料等5億4600万円の値上げに加え、指定管理施設について23年度以降の値上げが提案されました。すでに運営経費のすべてを市民・利用者の負担でまかなっている施設も含めて値上げを提案するなど、公共施設の設置目的に反して公の役割を後退させる提案であり断じて認めることはできません。「ひと・まち交流館」の無料の会議室を有料にすることは市民が行っている公益的な活動の保障をやめることであり、公的責任の放棄そのものであるとして撤回を求めました。

〈国民健康保険料〉

国の政令改正により未就学児の均等割額半減が実施されることは、党が求めてきたことであり一歩前進です。一方で、保険料率の引き上げによる本格的な値上げが11年ぶりに提案されました。府への納付金が20億円増額され32億円の収支不足が見込まれたため、一般会計からの繰入れ18億円の増額とともに14億円の保険料値上げを提案したものです。一方で20年度の実質黒字27億円を「23年度からの保険料値上げに備える」として基金に積み立てました。少なくともこの基金を活用すればコロナ禍での値上げは避けられること、コロナ特例の傷病手当については事業主が対象外となっていることから,独自に支援すべきと指摘し、実現を求めました。

〈市バス・地下鉄経営ビジョン【改訂版】・高速鉄道経営健全化計画、上下水道事業〉

「市バス・地下鉄経営ビジョン【改訂版】」で、市バス8%地下鉄7%程度の運賃値上げが示され、これを踏まえて高速鉄道経営健全化計画が提案されました。党議員団は、「運賃値上げは絶対に避けるべき」こと、「独立採算制」に固執して市民負担を押しつける方針の撤回を迫りました。「公共の福祉の増進」が公営企業の本来の目的であることから、値上げを避ける大目標を立てた上で、国に対し、経費負担原則の緩和、出資・貸付・負担金・補助金等の拡大、利子補給や自治体の繰入への交付税措置拡大等を求めるべきと主張しました。

上下水道事業についても、一般会計からの出資金の休止撤回と値上げ方針の撤回を求めました。また、京都府が22年度末に策定する広域化計画に付き従う姿勢が明らかになりました。党議員団は広域化のメリットは全くないと批判しました。

〈成長戦略〉

行財政改革計画で示された「都市の成長戦略」は、「都市再生緊急整備地域」を活用した高さ規制緩和や「地域未来投資促進法」により市街化調整区域の農地を産業用地に転用するなど、規制緩和によって外からの大企業呼び込みを行うものです。これでは若者・子育て層がまちなかに住めなくなり、定住促進にはなりません。党議員団は、子育て支援の充実と、市内企業の99.7%を占める中小企業の応援と働く人を守ることこそ必要と強調しました。

一、コロナ対策

第6波では、保健所は6号体制による職員応援で562人となりましたが、一日の感染確認数が2000人を超えた日もあるなど対応が追いつかない状況になりました。現場滞在時間が最長4時間半を超えるなど深刻な事態となった救急搬送困難事案は1月366件、2月658件にも及びました。しかもそのなかにはすでにコロナ陽性が確定し、自宅療養中に救急搬送された事例(1月185件、2月454件)は含まれていないことも明らかになりました。亡くなる方が人口あたりで全国でもワーストレベルになり、「命を救う」決意をただすとともに、保健所機能を区役所に戻すことや対策の要となるPCR検査体制の抜本的強化の必要性を強調しました。

コロナ禍が続き、中小企業の直接支援が切実に求められますが、独自の支援策は全く示されていません。党議員団は、市内の伝統産業や商店街関係者からの聞き取りやアンケートを行いその声をもとに、市内中小・零細事業者の実態を職員が直接つかみ支援を行うよう求めました。さらに原油高騰による支援の必要性を訴えました。

学生支援については、コロナ禍で困窮する学生支援の取り組みが民間レベルで広がっており、市として連携して支援を行うなど踏み込んだ対策を求めました。

一、職員削減、行政執行体制

147人削減の職員定数条例が提案されました。党議員団は、「行財政改革」で職員550人の削減を行えばコロナ対応の応援体制の基盤さえも奪うことになる、と厳しく指摘し撤回を求めました。

新たに府南部9自治体消防の消防指令センター共同運用に向けた基本調査の予算が提案され、党議員団は、今後の財政の見通しや人員体制等の問題を指摘しました。当局は「各本部でやっていた業務がそのまま引き継がれるのか不安の声を聞いている」「(経費について)額だけで見ると大きな減額にならない可能性もある」などと答弁しました。

一、ジェンダー平等

コロナ禍で大きな打撃を受けているのが女性であり、特に非正規で働く女性が雇用の調整弁として使われていることを告発し、市長の認識をただすとともに必要な支援につなげられるよう相談・支援の充実を求めました。就活セクハラの根絶、痴漢被害の防止に向けた取り組みの強化などを求めました。副市長は就活セクハラについて「優越的な関係を背景とした性的な言動によって、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける人権に関わる許されない行為」との認識を示しました。

また、日本におけるジェンダー平等の圧倒的遅れについての認識と男女の賃金格差について開示の検討をするとした国の動きについての評価を質しました。副市長は賃金格差について「格差が大きい」と答弁。賃金格差の開示について、市当局は局別質疑で「大事な動きなので注視していきたい」と答弁しました。

痴漢加害の未然防止についても、交通局や民間鉄道事業者に申し入れた内容を示し対策を求めました。副市長が「痴漢・盗撮については被害者の心に深い傷を与える許されない行為であって犯罪である」と述べました。

一、請願・陳情

今議会には、保育・学童保育料値上げ反対、敬老乗車証の改悪実施中止、国保料値上げ反対、市民活動総合センターの使用料有料化反対、北山エリア開発計画の都市計画からの削除、難聴者への補聴器購入補助制度創設、全員制の中学校給食の実施、教育条件の改善、証明書発行コーナーの存続、大岩山の建設残土の全量撤去、ヘイトクライム根絶、西陣織産地への機械メンテナンス対策強化など請願6件、陳情351件が提出されました。

一、意見書・決議

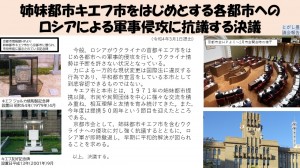

「姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗議する決議」を、3月1日の本会議において全議員の共同提案で可決しました。党議員団は、市長が世界歴史都市連盟の会長として「戦闘の即時停止と軍隊の即時撤退を強く求める」メッセージを発したことを評価し、原発への攻撃やプーチン大統領の核兵器による威嚇発言の中で、日本政府に対し核兵器禁止条約批准を求める立場からのメッセージを発信するよう求めました。市長から「平和首長会議の一員として禁止条約への参加を求めている」「非核三原則は堅持すること」「全国の首長と連携して取り組みたい」との答弁を引き出しました。

「加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的補助制度の創設を求める意見書」「ウクライナからの避難民受け入れに対する地方自治体への支援を求める意見書」を全議員の共同提案で可決しました。「介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書」を全会一致で可決し、党議員団は討論で必要な改善を求めました。

「地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書」については反対し討論で問題点を指摘しました。

「豊田恵美議員に対する問責決議」を開始本会議の冒頭、全会一致で可決しました。また、生計同一者に対する人件費に政務活動費を充てることを禁止するよう「運用に関する基本指針」を改正し、雇用契約書等の提出を義務づけました。引き続き、政務活動費の厳正な執行を求めます。

一、終わりに

3月24日、京都府知事選挙が告示されました。北陸新幹線延伸や北山エリアの開発など、国・府・市一体で進める大規模な公共事業をストップさせ、市民のいのちと生業を守る府政・市政の実現ために、党議員団はみなさんと力を合わせ、全力を挙げて奮闘します。

(更新日:2022年03月28日)

民間保育園への補助金の削減について~2022年3月8日予算委員会局別質疑より~

3月8日に行った予算特別委員会での民間保育園補助金削減についての私の質疑の大要です。

———————–

とがし:京都市が「再構築後の補助金」の試算結果を各保育園に示した。265園のうち81%にあたる215園で補助金削減となり、その額は11万2千円~4173万9千円の削減となる。3千万円超の削減は6園、2千万円超過の削減は21園、1千万円超過削減は65園、500~999万円以上削減は65園、499万円未満が58園。増えるのは50園のみ。3200万円以上削減幅となるある園は、障害児などを積極的に受け入れ、経験年数の多い保育士も一定数おり平均経験年数が18年と一定高い水準にありこれまでのポイント制の下で確保されてきた人件費が大幅に削られた結果と推測されるとのこと。調理師関係だけでも現状常勤5人と非常勤1人の体制で本園と分園のそれぞれの給食を提供しているがその部分で650万円の人件費削減。ある園長先生は、これまで積み上げてきた保育そのものを否定するような削減幅であり、涙を流しながら予算編成しているそうです。国全体が保育士などの処遇改善といっているときに、処遇改善どころか処遇の維持さえもままならないという状況にある。試算結果の総額では20億8531万4千円の削減の26億2452万円となる。この新しい補助金制度のAに該当、30.8億円ないし32.5億円確保するとしていた制度設計から見ると、4億5548万円~6億2548万円、削減しすぎとなる。制度設計自体間違っていたのではないか。これが実行されれば多くの保育現場に破壊的な影響をもたらす。撤回をもとめ、少なくとも2022年度については臨時的に従来の補助制度を継続することを求める。

(答弁→はぐくみ創造推進室長)いくつか数字ある。各園への提示額は、R2年度の配置状況、支出実績に基づいて新制度に適用してシミュレートしたもの。26億円はその通り。実績に基づく額で、制度上算定可能数まで支出した額は63億円、これが上限額。予算額は、シミュレーションから各園で充実する伸びしろがあるので、6億円ほどの伸びしろを算定して、32.8億円。人件費が一定増えるのではと想定していて、削減はしていない。最大で63億円を見込んでいる。

とがし:伸びしろと言うが、従来から市を上回ることをやっている場合もあって、そのゆとりが完全に奪われ、計算上うまくいかなくなっていると聞く。京都市はこれまで22億円の収支差があるから、補助金を13億円削減しても、保育園が対応できると説明されてきたが、それらのお金は、人件費積立金、修繕積立金、備品購入のための積立金、保育施設設備整備積立金、借入金の返済、京都市や国から年度またぎでくるお金が名目的に残ったもの、ように見えるなどした部分であって、決して無駄にあったお金ではなく、京都市も国も認めてきた使い方である。そして、3200万円減った施設の事例でいえば、京都市がそういう不足分の財源として言っている国給付費の保留分と物件費はあわせて1000万円程度の余地しかないとのことで到底穴埋めできないとのこと。1000万円をこえて減額となるある保育園では、積立金をすべて吐き出しても現状の給与の維持は1年も持たないとのこと。園によって金額に大きな開きもあり、理論値だけでも保育現場に深刻な影響が想定され、しかも、これまで旧プール制やその後のポイント制のもとで営々と積み重ねられてきた保育体制と保育の質そのものに、破壊的な影響をもたらす可能性がある。各保育現場につきつけられているこの深刻な事態をどう説明するか。正規職員になるのをあきらめてもらうとか、未就学児童の受け入れ決定を今からひっくりかえせとでもいうのか。追い詰められた声が寄せられている。

(答弁→はぐくみ創造推進室長)理論値と実際のシミュレーションの両面では、理論値では、各園の活動収支の総額、収支差は31億円で収入多い。積立108億円、残り22億円の収支差がある。今回の補助金の削減は経費ベースで11.3億円、一般財源で13億円、それだけの収支差がある中での削減額。各園で、補助金減額になるところ確かにある。要素としては、算定可能数があるがそこまで配置していないなどで、補助金としては現制度から減る。各園で支出されていた額が補助金に満たないと、内部留保や積立金で、補助金に見合うように経営の見直し。直ちに経営が成り立たないということにはならない。状況に応じて相談には応じたい。

とがし:積立金を崩して充てたらいいと言うが、どこが持続可能なのか。1年経って持たなくなった後はどうなるのか。経験年数多いかと思うが、それがだめなのか。

(答弁→はぐくみ創造推進室長)現制度でもそうだが、各園で支出される額を全額補助するものではない。人件費がすべての職種で行き渡る制度として再構築した。様々な影響は生じてくる。補助金に応じた形で運営を見直してほしい。直ちに資金ショートするとか、そういう状況にはならない。

とがし:保育園の皆さんがこの議論をどう思うのか。それなら最初から丁寧に議論を積み上げればよかった。構造に問題がある。平均経験年数が11年で加算率が頭打ちになっている。これが制度的に京都市の実態にそぐわない。京都市内の保育士の平均経験年数が11年だからと京都市は説明してきたが、平均値というのは平均よりも上・下の階層があるから成り立つのであって、その平均の水準を上限にする時点で、とんでもない制度破綻になるのは明らかではないか。しかも園ごとの平均経験年数の中央値はどこかというと、12年~15年の保育園。12年以上の保育園が61%を占めるのに、実態をまったく考慮せずに、国の基準をそのまま準用することにかなりの無理がある。それぞれ人を配置したらうまくいくというが、生きた経験年数を積み上げて、収入が保障されているから辞めずに頑張ってくれている。そういう保育士がいるから、京都市の保育園で働きたいと思うはず。11年で加算率の頭打ちは構造的な失敗と認めたらどうか。

(答弁→幼保総合支援室長)一つ一つの園の決算状況、積立金や内部留保など吟味している。直ちに経営が立ち行かなくなることはないという見立て。相談には丁寧に応じたい。制度設計の上で平均経験年数もってくることは間違いではない。処遇改善の加算率、国がそうしている。加算率が11年で頭打ちにはなるが、それ以上の給与アップを否定しているものではない。職種ごとに設定する上限額、独自性を発揮してもらう3.8億円、安定運営のために国給付費から予め控除する13億円、それを活用して対応してもらいたい。経験年数浅い、若い人で設定している単価には届かない、その剰余分を11年以上の人にまわしてもらうと、枠の中に収めてもらえればと考えている。

とがし:控除分13億円、物件費4億円、3.8億円の上乗せあるとか言うが、これでは足りない。現状は事務員を2人以上配置している園が123園あるのに、新制度では事務員は1人分しか補助されない仕組み。調理師についても5人以上雇用している園があるにもかかわらず、4人までしか認めず、その上、うち1人は非常勤分しかお金が出ない。0歳児の減少で、調理師4人以上を雇用している157園でも本当に現状の職員数を維持できるか厳しい状況。また、保育士が事務員として働いている場合もあるし、療育や給食のハラール対応・アレルギー対応なども含め専門性も高くなっており、園にとって大変重要な職種となっている。各職種の補助対象となる職員数をもっと実態に合わせて引き上げる必要があるし、職種間に賃金格差を持ち込むのもおかしいのではないか。

(答弁→幼保総合支援室長)事務員については、これまで対象外だった。新たに事務員1名補助対応で充実させている。調理員もこれまでの3人から4人。厳しい財政状況の中でも見直し一辺倒ではなく、安定運営のために充実したところもある。

とがし:行財政局からの圧力ある中でここは改善していると認めてほしいのかもしれないが、これでは足りない。国の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の説明では、月9000円の保育士の処遇改善のための補助金は「補助額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等」に使う要件が課されている。今回の京都市の補助金削減によって各園においてベースアップが図れなくなり、この処遇改善臨時特例交付金に基づく補助金を使えなくなってしまうのではないか。京都市の場合、条例基準による加配の職員分や各園が独自に配置・手当てしている職員分については国からのお金はないので独自の財源確保が必要。ところが、それを補うべき京都市の補助金は大幅削減。9000円の処遇改善は本当にできるのか。この各園における現実をどう考えているのか。この試算結果をふまえて、追加措置を検討すべきではないか。

(答弁→幼保総合支援室長)ベースアップは、国の配置基準に基づく金額で支給される。独自財源で大幅に加配を認めてきたので、やむを得ない。各園で工夫してほしい。

とがし:全国的に賃金アップをしようとしている時に制度的にやむを得ないなどと言うのか。今回の試算をふまえて、すべての園で実際に保育士のベースアップできるようにするために手を尽くすよう求める。「職種ごとに構築する新たな人件費補助制度」と国給付費、追加で国が措置した処遇改善の補助金も含めて、これらの総額に京都市として上限をかけて固定化してしまうというとんでもないことがやられようとしている。ケアワークの処遇改善を目指す全国的な流れへの逆行となる制度変更ではないか。この上限のかけ方は撤回すべき。キャップを設定する考え方はやめてほしい。

(答弁→はぐくみ創造推進室長)上限額として、保育士は勤続年数11年目で553万4千円、単価として設定。これは調査における人件費を15万円上回る。大前提として、この額は国の単価である394万円、全国平均・全産業平均を上回る。実績も大きく上回る精一杯の単価。そこまでは確保したいが、これ以上の支援は本市の財政状況では困難。

とがし:今後、国が追加の予算措置をとったとしても、京都市としては現場の処遇改善には一切まわさず、京都市財政に吸収するという枠組み。こんな重大な逆行は断じて認められない。p18「今後ブラッシュアップしていく」とあるが、制度を再構築するというのであれば、今後ではなく、各園の実情などもしっかり把握しながら、きちんと制度を検討し抜いてから適用とするのが本来の筋であり、従来の予算を保育園に保障する措置をとるとともに、制度のあり方については検討委員会を設置し、公開された場で検討すべき。

(答弁→幼保総合支援室長)先ほど致しかたないと申し上げたが、訂正する。国からの処遇改善9000円、配置基準に基づく金額がくるが、キャップを設定しても処遇改善は十分可能と考えている。補助金の見直しのきっかけはR2年度の調査での課題で、他職種への充当が可能であったこと、国と市の給付の優先順位を決めていなかった。国制度が追いついてきても、十分反映させるものではなく、税金の使い方として、透明性を確保していくために再構築しようとするもの。公開での検討については、プール制再構築の時、連盟から配分の仕方など制度そのものを問われたため検討委員会を設置した経過はあるが、今回は中身が異なるので検討委員会の設置はそぐわない。昨年9月の教育福祉委員会で調査結果お示しした後も協議を重ねてきた。関係団体、各区の園長会などで説明し、意見を聞き、寄せられる質問にも回答し、丁寧に対応してきたと考えている。行財政改革計画のパブコメも参考にしてきた。開かれた場で対話を重ねてきて、対応ができていると考えている。

とがし:最後に資料を求める。再構築後の民間保育園補助金54.7億円の園ごとの詳細についての一覧表(新制度となった場合の現行制度との差額、ABCDの内訳、4月~9月の処遇改善のために配分される国からの処遇改善補助額、国給付費(人件費相当)の実績もつけて)、園ごとにわかりやすく明らかにしていただきたい。

→資料提出する

(更新日:2022年03月21日)

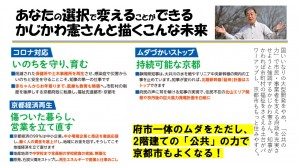

姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗議する決議

#StopRussianAggression

#StopRussianAggression

#kyoto #Київ #NoWar

#StopWarInUkraine

本日、京都市会は全会一致で「姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗議する決議」を決議しました。

NHKでも報道されました!

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20220301/2010013683.html

——————

姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗議する決議

(2022年3月1日提出)

今般,ロシアがウクライナの首都キエフ市をはじめ各都市への軍事的侵攻を行い,ウクライナ情勢は予断を許さない状況となっている。

力による一方的な現状変更は国際法に違反する行為であり,平和都市宣言をしている本市として到底容認できるものではない。

キエフ市と本市とは,1971年の姉妹都市提携以降,市民や民間団体を中心に様々な交流を積み重ね,相互理解と友情を育み続けてきた。また,今年度は提携50周年という節目を迎えたところである。

京都市会として,姉妹都市キエフ市を含むウクライナへの侵攻に対し強く抗議するとともに,ロシア軍が即時撤退し,早期に平和的解決が図られることを求める。

以上,決議する。

(更新日:2022年03月01日)

2022年2月4日~新型コロナ対策緊急申し入れ~日本共産党京都市議団

新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大が進み、保健所体制を「562人体制」とした1月28日以降においても、陽性者への保健所からの最初の連絡(ファーストタッチ)が大幅に遅れる事態は解消するどころか、さらなる感染拡大によって困難を極め、感染された方や濃厚接触者の方からの相談が相次ぎました。

京都市当局とも連絡をとりながら改善を働きかけてきましたが、このまま保健所からの最初の連絡が4日目以降になるという現状を放置すると今後の感染拡大によって一層深刻な事態となりかねないため、緊急の対応に絞って党市議団としての正式な申し入れを5点に絞って、2月4日行いました。

市担当者は「連絡が遅くなってしまっている現状はある」と認めたうえで、「保健福祉局が改善に向け取り組んでいる」「三種の神器と言われるワクチン・検査・薬が重要」「濃厚接触者等の期間短縮は知見に基づいたものであればいいが、(検査キット等)モノがなくてそうなるのではダメ。国に総合的に求めていきたい」と回答しました。

高齢者施設への定期的PCR検査を訪問系まで拡大、保健所からの連絡が遅れる中での京都市の情報発信や窓口対応の改善など、少しずつですが前進は図られていますが、抜本的転換にむけ、2月の予算市会での取り組み、4月の知事選挙、7月の参議院選挙は非常に大事になってきています。全力で取り組んでまいります。

―――――――――――――

京都市長 門川大作様

新型コロナウイルス感染症対策についての緊急申し入れ

2022年2月4日

日本共産党京都市会議員団

団長 井坂博文

新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大が進み、保健所体制を「562人体制」とした1月28日以降においても、陽性者への保健所からの最初の連絡(ファーストタッチ)が大幅に遅れる事態は解消するどころか、さらなる感染拡大によって困難を極めています。保健所からの最初の連絡が4日目以降になるという現状を放置すると今後の感染拡大によって一層深刻な事態となりかねません。緊急の対応に絞って申し入れを行います。

1, 新型コロナウイルス感染症の陽性者への保健所からの最初の連絡は、遅くとも陽性判明の翌日までに行われるように体制を強化すること。感染者への健康観察は、あらゆる手をつくして、専門職による体制を構築すること。

1, 陽性者へのパルスオキシメーターの貸し出しは、医療機関と連携し、どの医療機関においてもできるようにすること。

1, 行財政改革計画による人員削減をただちに停止し、コロナ対応にあたる職員体制のさらなる確保を図り、区役所・行政区ごとで対応する体制を構築すること。

1, 定期的PCR検査について高齢者施設にとどめず、医療機関、障害者施設、保育・教育関係機関など、集団感染のリスクの高い施設において実施すること。

1, 国に対して、保健所体制を強化するための予算措置、ワクチンの安定供給、PCR検査能力の抜本的な拡充を求めること。本市としても独自の予算措置をとること。

以上

(更新日:2022年02月06日)

新型コロナウイルス感染症に感染と診断された方、濃厚接触者となった方へ

新型コロナウイルス感染症で「感染」「濃厚接触者」となった方への京都市保健所からのメッセージが2月3日付で出されました。

—————HPより————-

保健所では,医療機関から提出される発生届を受けた後,感染された方へ順次,連絡を行っておりますが,現下の急激な感染者の増加に伴い,高齢者や基礎疾患のある方,症状が重い方など,重症化リスクの高い方を最優先に連絡を行っております。

このため,それ以外の連絡については,数日間(医療機関から発生届受理後3日間程度。一部の検査所を利用された場合,他都市の保健所経由で発生届が出されるため更に遅れることがあります。)要しております。

保健所から連絡が来る前に,呼吸が苦しいなど自宅での療養に不安がある場合は,御連絡をお願いします。

(問合せ先)

・ 平日午前8時45分~午後5時30分 京都市保健所

075-746-2520(保健所から未連絡の場合)

075-746-2600(保健所から連絡を受けた後)

・ 24時間対応 きょうと新型コロナ医療相談センター 075-414-5487

※体調が急に悪化し,緊急の場合は,救急車を呼んでください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294318.html

(更新日:2022年02月04日)

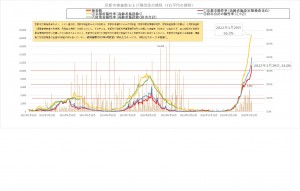

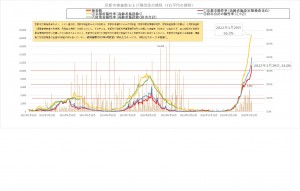

新型コロナ◇京都市2022年1月31日朝までの情報

2022年1月31日朝までの情報

#京都市 #新型コロナ

検査は一層ひっ迫し、京都市内陽性率は34%に達している。

京都市以外の京都府内の自治体のひっ迫はより深刻。

昨日までの一週間で8812人の新規感染者数が生まれており、この3日間は先週比で160%超の増加傾向が続いている。

保健所体制は1月28日に592人体制(6号体制)に増強されたものの、感染者数の増加速度に追い付かない事態が今なお続いている。

病院からは感染判明の翌日には保健所から連絡あるといわれるが、実際には、3日遅れが平均的な状況とのこと。現状の体制で解消の見通しがあるのか確認するも、現場からは感染者が急増する下で見通しが示せない状況だとお聞きしたので、一層の体制補強を求めた。

現在、中等症など症状や高齢者や基礎疾患のある方など限り、優先的に翌日までに連絡がいくようにしているとのこと。

また、東京や大阪など他都市に登録している医療機関で、京都市内にサテライト的に診療所を構えている場合には、保健所への報告が他都市保健所経由となるため、当該保健所の状況次第では京都市への連絡が遅れるケースもあるとのこと。問い合わせをいただいた方で、京都市に連絡が来ていない場合にも、聞き取りを行うなど対応しているとのことでした。

体調に変調をきたしたり、しんどくなっている方は、かかりつけ医やコロナ対応窓口に相談するか、救急車を呼んで病院を受診するなど、保健所まちにならないように対応されるように呼びかけたいと思います。

(更新日:2022年01月31日)

2021年11月市会補正予算への賛成討論~賛成の理由と課題・問題点について~

2021年12月9日京都市会本会議とがし討論

11月閉会本会議で討論にたちました。ぜひ読んでください。

——————–

日本共産党京都市会議員団は、議第125号および議第161号・2021年度京都市一般会計補正予算案について賛成の態度を表明しておりますのでその理由を述べます。

本補正予算は、新型コロナウイルス感染症の第6波も視野に置きながら、臨時交付金等を活用し補正するものであります。新型コロナ対策の検査体制の強化や年末年始の診療・検査体制を強化するとともに、伝統産業に従事する事業者・職人を支援、商店街などの消費を喚起、各学校園に自由度の高いコロナ対策の予算を配分するものでもあります。必要な予算であり、賛成するものですが、いくつか課題や問題点があるため、以下申し述べます。

第一に、保健所を一ヶ所に集約化した無理な体制を継続しているという問題です。今回の補正予算は来年3月まで雇用している派遣職員に対する費用に充てているものの抜本的な体制の拡充とはなっていません。これまでの不十分であったことを直視し、感染状況が落ち着いた今こそ思い切った再編を行うべきです。区役所に保健所を戻して地域密着での公衆衛生の機能を充実させてこそ、感染急拡大時にも無理のない応援体制を組むことが可能になります。

第二に、敬老乗車証制度の改悪を進めるためのシステム改修が含まれているという問題です。市長は、毎年500億円の収支不足を制度改悪の前提にしてきましたが、予算編成にあたって、不足額は大幅に減り、京都市の見通しは大きく外れました。前提が崩れた以上、制度改悪は見直すべきです。すくなくとも、実施を凍結し、今年度の決算を見極めて再度判断すべきではないでしょうか。

第三に、厳しい生活を余儀なくされている学生への支援が盛り込まれていない点です。この点は大学のまち京都として、ぜひとも検討を求めます。

第四に、伝統産業と商店街については、その従事者の高齢化が進行し世代継承が求められていますが、より踏み込んだ実態調査と支援が必要です。伝統産業では、京都市が認定する74品目ごとに経験年数や年齢なども含めすべての従事者の実態を直接掴み、その規模に見合った施策となるよう求めます。商店街については、肉屋、魚屋、八百屋の生鮮3品の有無を含む商店数などの基礎調査が必要です。実態に見合った予算を確保し、京都市が地元商店街からの調達を行うなど、施策の拡充が必要です。大規模店の立地規制に踏み出すことを求めておきます。

第五に、コロナ禍において廃業・休業の危機にたたされながらも国や京都府・京都市の支援がまだまだ届いていない事業者があるということです。区役所に事業者への相談窓口をつくるとともに、さらに踏み込んだ支援策を検討することを求めておきます。

以上で賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。

(更新日:2021年12月09日)